ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 2023年度 > 令和5年9月まちの話題を紹介します

ここから本文です。

更新日:2023年9月29日

9月27日(水曜日)令和5年度防火ポスターコンクール表彰式が開催されました

9月27日、市消防本部で防火ポスターコンクール表彰式が開催されました。ポスターの制作をとおして、児童の防火意識の高揚を図ることやポスターを掲示して市民に火災予防を啓発することを目的に毎年開催しています。13回目を迎える今年は、河城小学校、横地小学校、内田小学校の5年生を対象に作品を募集し、85点(内田小30点、横地小21点、河城小34点)の応募の中から9人が表彰されました。

表彰式では、八木一巳消防署長から、8人の入賞者に表彰状と記念品が贈られました。金賞を受賞した堀川絢菜さん(内田小5年生)は、「火事が減るように、たばこ1本でも火事になることを伝える作品にしました。ポスターを見た人が火事に気を付けるようになってくれたらいいなと思います」と作品に込めた思いを話しました。八木消防長は、「どれも素晴らしい作品で、ポスターを見た人が火の用心の気持ちを持ってくれると思います。これから火災が発生しやすい季節になります。皆さんも防火の意識を持って周りの人に火の用心を呼び掛けてください」と呼びかけました。

応募された全作品は、12月まで中央公民館や菊川文庫などに展示され、火災予防の啓発に活用されます。

<受賞者は以下のとおり>

金賞:堀川絢菜さん(内田小)

銀賞:村松光さん(内田小)

銅賞:山田智稀さん(河城小)

佳作:岡本夢唯さん(内田小)、栗田陽依さん(内田小)、川田実花さん(横地小)、中山花穂さん(横地小)、中山琴菜さん(横地小)、加藤昌平さん(河城小)

<展示概要>

1.中央公民館1階展示ロビー

期間:10月10日(火曜日)~24日(火曜日)

2.本庁1階ロビー

期間:11月13日(月曜日)~24日(金曜日)

3.菊川文庫2階展示コーナー期間:11月25日(土曜日)~12月8日(金曜日)

※上記以外の期間は、消防本部で展示を行います。

9月27日(水曜日)ひかり保育園で静岡ブルーレヴズのラグビー教室が開催されました

9月27日、ひかり保育園でプロラグビーチーム静岡ブルーレヴズによるラグビー教室が行われました。同チームと菊川市は、令和4年8月にパートナー協定を締結しており、その一環として開催。市内の幼保こども園を対象としたラグビー体験教室は初開催です。静岡ブルーレヴズの元トップリーガーの藤井達也さんと加藤圭太さんがコーチとなり、園児19人がラグビーの動作を取り入れた運動遊びでラグビーの楽しさを体験しました。

初めに、藤井さんと加藤さんがラグビーはどんなスポーツなのか紹介。ラグビーのパス、キック、タックルなどの動作を実践しながら園児に説明しました。2人の力強いタックルや、回転を加えた素早いパスを見た園児達は、「すごーい!」と歓声を上げました。次に、園児たちが「ボールを持って走る」「ボールを手や足で転がして進む」「高く放り投げたボールをキャッチする」「グループでボールを後ろに送る」という動作に挑戦しました。藤井さんは、「ボールをキャッチするのは恐いかもしれないけど、失敗を恐れずにチャレンジすることが大切です」と児童たちを励ましました。また、タックルの体験ではコーチの2人に向って園児たちがタックルを行いました。はじめは恐る恐るぶつかっていった園児たちも、2人がしっかり受け止めてくれることがわかると、最後には思いっきりタックルをしていました。

最後に、「鬼」になった藤井さんに捕まらないように、先生の所までたどり着く「鬼が島ゲーム」が行われました。園児たちは、追いかけてくる鬼に悲鳴を上げながらも、全力で走って無事にゴールまでたどり着きました。

参加した園児は、「ラグビーははじめてだったけど、タックルをしたり鬼ごっこしたり楽しかった。試合も見てみたいです」と話してくれました。藤井さんは、「この1時間が子どもたちの良い思い出として残ってくれたらうれしいです」と話してくれました。このラグビー教室は、10月12日、11月21日、12月15日にも市内のこども園で開催予定です。

9月26日(火曜日)小笠東小学校で男女共同参画職業講話が開催されました

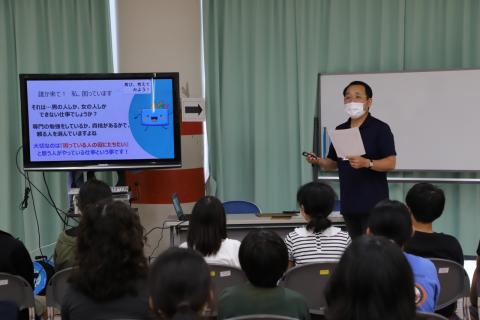

9月26日、小笠東小学校で男女共同参画の意識啓発を図る職業講話が開催されました。幼少期から男女共同参画の意識啓発を行うため市が主催し毎年実施しているもの。この日は、しずてつジャストライン株式会社でバスの運転士をしている山田則子さんと、社会福祉法人白翁会の障がい者福祉施設に勤める佐藤建一さんを講師に招き、同校6年生児童41人が、性別にとらわれることなく、職業選択を考えることの大切さを学びました。

講師の2人から、従事している仕事や現在の職業に就こうとしたきっかけなどについて説明が行われると、普段では聞けない内容に児童は真剣な表情で聞き入りました。

山田さんは、元々バスガイドとして働いていましたが、バス運転士の仕事を間近で見ているうちに自分でもやってみたいと思うようになりました。そんな時、上司の勧めもあり、バスの運転免許を取って研修を経て運転士となったことを話しました。山田さんは、「運転士の仕事は女性ではできないと思っていましたが、いざやってみたら、女性でもできることがわかりました。皆さんもはじめからできないと決めつけずに、やりたいことや興味を持ったことにどんどんチャレンジしてください」と児童たちに語り掛けました。また、目の不自由な人の支援をしている佐藤さんは、身近にあるものに表示された「点字」の写真や、白杖、点字ブロックを紹介しながら、目の不自由な人が暮らしやすいように工夫されている事例を紹介。「皆さんが何か困ったとき、性別で助けてくれる人を決めるのではなく、専門的な知識や技術を持った人に助けてもらいたいと考えると思います。大切なのは性別ではなく、困っている人を助けたいと思って仕事をしていることです」と話しました。

講話を聞いた児童は、「性別に関係なく、自分のやりたいことをやることが大切だと感じました」と話しました。

9月26日(火曜日)小笠南小学校で親子きのこ料理教室が開催されました

9月26日、小笠南小学校で家庭教育学級親子料理教室が開催されました。親子の触れ合いを深めながら、学校での学びを家庭でも生かしてもらおうと行われたもの。市内に工場を持つホクト株式会社の社員を講師に招き、同校1年生24人とその保護者が、キノコができるまでの工程やキノコの栄養について学び、キノコを使った料理を一緒に作りました。

はじめに、ホクト株式会社名古屋営業課の堀川侑紀さんが、キノコができるまでの工程やキノコに含まれている栄養素を紹介。「キノコには食物繊維とビタミンDが豊富です。ビタミンDはカルシウムの吸収を助けてくれるので、これから大きくなるみんなには必要な栄養素です。元気な体を作るため、好き嫌いせずバランスよく食べましょう」と説明すると、児童と保護者は頷きながら聞いていました。

次に、キノコのもぎ取り体験が行われました。同社の工場から持ってきた菌床から生えたマイタケを、児童は丁寧に手でもぎ取って袋に詰めました。

最後に、マイタケを使った「きのこのぎょうざピザ」作りに挑戦しました。餃子の皮を2枚重ねて、その上にケチャップを塗り、コーンや枝豆、ソーセージを載せた後、マイタケを手でほぐして載せていき、チーズをかけてホットプレートで焼いていきました。10分ほどでチーズが溶けて焼き上がると、児童はおいしそうに食べていました。

質疑応答の時間では、児童から「甘いキノコはありますか」と質問が出されると、同社の社員が「甘いキノコは残念ながらありませんが、ブナピーというキノコは食感が良いのでスイーツに使われています」と答え、児童たちは驚きの声を上げていました。また、保護者からは、「子どもが好きになるキノコを使ったメニューはありますか」と質問があり、社員が「キノコカレーがおススメです。それと、エリンギをおでんに入れて食べても美味しいです」と紹介していました。

参加した内藤真帆さんは、「キノコは好きじゃなかったけど、今日食べたキノコピザはおいしかったです」と話し、母親の内藤美穂さんは、「簡単に作れて、娘も気に入ったようなので、家でも作ってみたいです」と話しました。講師を務めた同社の堀川侑紀さんは、「今回をきっかけに食に興味を持ってもらい、食べず嫌いが少しでもなくなってなんでもよく食べるようになってくれたら嬉しいです。そして、キノコを好きになってもらえたらもっと嬉しいです」と話しました。

9月23日(土曜日)手話言語の国際デーに合わせて、プラザけやきが青色にライトアップされました

9月23日、「手話言語の国際デー」に合わせてプラザけやきが青色の光でライトアップされました。「手話言語の国際デー」は、2017年12月19日に国連総会で決議されました。世界ろう連盟が9月23日に手話言語に関するイベントを2018年から開催していて、令和4年からは、世界各地で国連や世界ろう連盟のロゴの色で「世界平和」を表す青色でのライトアップを呼びかけています。菊川市でも平成29年に「菊川市手話言語に関する条例」を制定したことから、この趣旨に賛同し、身体障害者福祉会ろうあ部、たねあかり、手話サークルの会員と協力し、菊川市総合保健福祉センター(プラザけやき)のライトアップを初開催しました。

会場には、市内で竹灯籠を使ったライトアップイベントを行っている市民団体「たねあかり」が制作した竹灯籠も飾られ、イベントを盛り上げました。

開催に先立ち、長谷川寛彦市長が手話で自己紹介を行い、「いつでも、どこでも、だれとでも手話でつながれるように、我々も手話の普及啓発に一層取り組んでまいります」とあいさつしました。次に、菊川市身体障がい者福祉会ろうあ部の藤原基時部長が、「今日は、私たちにとってとても喜ばしい日です。手話は目で見る言語です。今日は皆さんと手話で交流して楽しみたいです」と手話であいさつしました。その後、参加者全員でカウントダウンを手話と声で行い、プラザけやき正面玄関が青色に照らされると、大きな拍手が沸き起こりました。

その後、参加者はプラザけやきのボランティア室で「ミニ手話教室」「手話しりとり」「手話かるた」の3つの手話体験を行いました。手話教室では、手話サークルやろうあ部のメンバーが講師となり、犬や猫などの動物やサッカーやバスケットボールなどのスポーツを手話でどのように表現するか、丁寧に教えていました。「手話しりとり」では、参加者が順番に単語を手話で表現しながらしりとりを楽しみました。手話での表し方がわからないときは、周りの人に教えてもらいながら、いろいろな単語の手話を楽しみながら覚えていきました。「手話かるた」は、読み手が読み札の代わりに、絵札に描かれている絵をジェスチャーで表現して、それを見て絵札を取るかるたです。机の上に並べられた絵札とお題のジェスチャーを見比べながら、棒を使って絵札を取り合いました。耳が聞こえる人も聞こえない人も一緒になって笑顔で楽しんでいました。

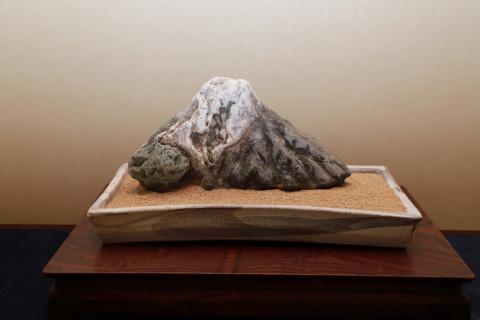

9月22日(金曜日)令和5年度ふじのくに芸術祭2023「水石展」

9月22日~24日の3日間、文化会館アエルで「令和5年度ふじのくに芸術祭水石展2023」が開催されました。水石とは、室町時代から続く日本の伝統文化で、石を動物や植物、自然の風景などに見立てて室内で鑑賞して楽しむ芸術です。この展示会は、「東アジア文化都市2023静岡県」の認証プログラムの1つで、静岡県水石連盟会員選りすぐりの作品52点を展示しています。うち29点が富士川や安倍川、天竜川などの県内産の石を使った作品です。富士山にそっくりな石や滝が流れ落ちるように見える石、花のような模様が入った石などが並び、訪れた愛好家らは、自然が生み出す造形美を眺めながら、奥深い水石の世界を楽しみました。また、会場の隣には石の即売所が設けられ、来場者が大小さまざまな石を手に取り、好みの石がないか、真剣に吟味をしていました。

静岡県水石連盟の平野清司会長は、「コロナがあったので、4年ぶりに開催できて喜びでいっぱいです。今回は、県の芸術祭ということで天竜川や安倍川、富士川など、県内産の石を中心に展示をしました。水石は産地によって個性があるので、ぜひ見比べてみてください」と話しました。

9月17日(日曜日)河城地区コミュニティ協議会昭和いきいきサロンが開催されました

9月17日、河城地区センターで昭和いきいきサロンが開催されました。昨年度から市の敬老会が地区単位ではなく1カ所で行われるようになったことから、河城地区の住民同士で親睦を図ろうと河城地区コミュニティ協議会文化親睦部が初めて開催したものです。主に昭和世代の住民およそ50人が参加し、歌や演奏、レクリエーションをして交流を深めました。

前半の部では、文化活動が盛んな河城地区らしく、住民有志によるカラオケや楽器演奏が行われました。昭和歌謡を中心に7人が自慢の美声を響かせ、会場を沸かせました。また、スペシャルゲストとして、ご当地アイドルの「さっきー」さんが登場し、ご当地ソングの「茶のまち慕情」や昭和歌謡を披露しました。

後半の部では、レクリエーションスポーツが行われ、輪投げ、カラーボウリング、ボッチャの3種目を楽しみました。ボッチャは初めてやる人が多かったですが、やりながらコツをつかんでいき、最後には数センチを争う接戦となる場面もあり、参加者は「やった!」「惜しい!」と投げたボールの行方に一喜一憂していました。カラーボウリングはプラスチック製の軽いボールとピンを使用したボウリングで、参加者は1人2投ずつボールを投げ、ピンを倒した数を競いました。

レクリエーションが終わると、最後に大ビンゴ大会が行われました。地元の小学生の進行で数字が1つずつ読み上げられ、見事ビンゴになった人には、インスタント食品やトイレットペーパーなどの日用品がプレゼントされました。

イベントを企画した河城地区コミュニティ協議会の渡邊政幸文化親睦部長は、「楽しいイベントになって本当に良かった。皆さん楽しんでくださったのでやって良かったと思います。今後も続けていきたいです」と話しました。

9月17日(日曜日)令和5年度菊川市敬老会

9月17日、敬老の日を前に、長寿を祝い、多年にわたり社会につくしてきた高齢者の皆さんに感謝の意を表す敬老会が、文化会館アエル大ホールで開催されました。規模を縮小した昨年度に引き続き、会場を文化会館アエル1カ所とし、今年度中に77歳、80歳、88歳、90歳、99歳以上となる高齢者1,539人を対象として開催。会場には331人が出席しました。

式典ではまず、長谷川寬彦市長が、「今日の菊川市の発展は、皆様のこれまでのご尽力の上に成り立っています。これからもお元気でお過ごしいただき、今後も菊川市の更なる発展のために御指導を賜りますようお願い申し上げます」と祝辞を述べました。その後、敬老会参加対象者の代表として、今年100歳を迎える落合ひでさんら100歳以上の参列者5人に市長から賞状と記念品が贈られました。

式典終了後、余興として長谷川市長がボーカルとピアニストを引き連れて登場し、「はたちのつどい」でも披露した「ふるさと」や昨年度の敬老会でもハーモニカで演奏した美空ひばりさんの「愛燦燦」、リクエストが多かったという「青い山脈」を演奏。優しい音色と歌声に合わせて、会場の皆さんも一緒になって歌い、大盛り上がりでした。その後、当市とも縁が深い落語家の立川晴の輔さんによる寄席がおこなわれ、最近の時事ネタを取り入れた漫談や長屋の植木屋がお屋敷の旦那さんの言葉遣いをまねる滑稽な落語を披露すると、軽妙な語りで会場からは大きな笑いが沸き起こりました。

9月17日(日曜日)きくがわジュニアアート教室2023

9月17日、プラザきくるで「きくがわジュニアアート教室2023」が開催されました。常葉大学附属菊川高校の美術・デザイン科で学ぶ生徒が「アートの力で地域を元気に!」をテーマに発案したワークショップ。10月1日に菊川中央公園で開催されるイベント「茶畑の中心で愛を叫ぶ!」を盛り上げようと、高校生50人が講師となり、市内の小学生およそ20人と一緒に、会場に設置する巨大な看板や会場内で叫びスト(叫ぶ人)を応援する「うちわ」と「メガホン」を制作しました。

参加者にはうちわの「骨」ときくのんのイラストが描かれた扇形のシールと白紙の扇形のシールが2セット分配られました。白紙のほうのシールには参加者が自由に絵を描いて、骨に貼り付けて自分だけのうちわを完成させました。また、メガホンは、薄い透明なアクリルのシートを丸めてグルーガンを使って固定し、キラキラのモールやシールを貼って可愛くデコレーションしていました。作ったうちわのうち1枚は参加者が自宅に持ち帰り、もう1枚は10月1日のチャバチューの会場で来場者に貸し出されます。

うちわとメガホンの制作が終わった小学生は、高校生が制作する巨大な張り絵アートの制作を手伝いました。青や緑などの色を塗った新聞紙を、台紙に描かれた絵に合わせて貼り付けて行きました。

「菊川チャバチュー」は現在、叫びスト(叫ぶ人)を募集しており、高校生のリーダーたちからも「チャバチュー一緒に頑張りましょう」「僕と一緒に叫んでくれる人?」と呼びかけがあり、開催に向けて気持ちを高めていました。

子どもたちが制作した看板や応援グッズはイベント当日、会場に設置されます。どのように会場が飾られるのか、ぜひイベントに参加してステキな作品の数々をご覧ください。

9月14日(木曜日)地域に元気を届けよう!たすきの贈呈式が行われました

9月14日、小笠東小学校で、あいさつ運動に使われる240本のたすきが、寝具の製造販売を行う株式会社赤堀より小笠東小の児童に贈呈されました。今回、贈呈されたたすきは、6月に同社の赤堀社長を招いて行われた授業で、「新しいキャラクターをデザインして小笠東小のスクールガードのたすきを協力してつくりたい」と児童から赤堀社長に提案され実現したもの。市内で介護サービス事業を行う株式会社コモードの八木社長と共同制作され、介護施設の健康運動でも使用できるたすきに仕上がり、広く市内で活用される予定です。

贈呈式では、赤堀社長と八木社長から、同校の伝統のあいさつである「ペコリあいさつ」の文字と児童がデザインしたキャラクターがプリントされたたすきを、参加した6年生41人一人ひとりにかけられました。また、今度は児童から、活動の応援にかけつけた、市マスコットキャラクターきくのんへ、「ペコリあいさつ運動を広めてください。きくのん、お願いします」とたすきが贈呈されました。

赤堀社長は、「これからも地域の皆さんと企画をして、地域に元気を届けたいです」と話し、代表児童は「たすきができるのを楽しみにしていました。企業とのコラボは大変でしたが、ワクワクしました。ありがとうござました」と感謝を伝えました。

9月10日(日曜日)田んぼアートin菊川2023収穫祭が開催されました

9月10日、水田に巨大な絵を浮かび上がらせる「田んぼアート」の収穫祭が、下内田の稲荷部地区の田んぼアート菊川会場で行われました。市内外から親子連れなどおよそ150人が参加。黄金色の稲穂を、家族や仲間とともに丁寧に刈り取っていきました。

参加者は、主催者の田んぼアート実行委員会メンバーから、稲を刈る際の注意点の説明を受けた後、8種類の古代米が植えられたおよそ1,600平方メートルの田んぼの稲を手で収穫していきました。参加者は鎌を手に田んぼの中に入っていくと、実行委員会のメンバーに教えてもらいながら、稲を1束ずつ刈っていきました。刈り終わった稲は種類ごとに束ねて稲架けしていきました。作業は順調に進み、家康の絵がみるみるうちになくなっていき、1時間ほどですべての稲を刈り終えました。

収穫後、昨年の田んぼアートで収穫された古代米を使ったご飯と、豚汁が参加者に振る舞われ、稲刈りを頑張った参加者は、おいしそうに頬張っていました。また、同じく昨年収穫されたもち米を使った餅つきも行われ、子どもたちが実行委員会のメンバーに手伝ってもらいながら一生懸命餅つきを行いました。

浜松市から両親と3姉弟で参加した寺田希咲(きさ)さん(小学4年生)は、「田んぼアートの稲刈りは今年で2回目です。楽しく稲を刈っているうちに、どんどんと周りの稲がなくなっていくのが面白かったです」と話し、弟の悠人(ゆうと)さん(小学2年生)は、「稲刈りが始まったときは時間がかかりそうだなと思ったけど、楽しくてどんどんと刈っていたらあっという間に終わってうれしかったです」と話し、末っ子の啓人くん(ひろと)は、「最初は怖かったけど、お父さんと一緒にやってみたら楽しかったです。また来年もやりたい!」と話してくれました。

同実行委員会の池田正(ただし)会長は、「台風の影響もなく、収穫を迎えられて良かったです。大勢の人が稲刈りを楽しんでくれたので、本当にうれしく思います」と話しました。

9月9日(土曜日)「和田おたっしゃクラブ」と「寿楽会」が長寿のお祝いをしました

9月9日、「和田おたっしゃクラブ」と「寿楽会」が長寿をお祝いしました。和田地内で高齢者対象のサロンを開催している和田おたっしゃクラブと、毎年地元で敬老会を開催している寿楽会が共同で実施。両会によるお赤飯の配布は、コロナ禍で敬老会が中止となった令和2年度から代替のお祝いとして独自に行っていたものですが、好評のため敬老会が開催されるようになってからも継続し、今回で4回目となります。

会場の和田公会堂には地域の高齢者およそ25人が集まり、健康体操をしたり、懐かしい歌を歌ったりして交流を深めました。また、50年前にふるさとをはなれ静岡へ来た同クラブの竹内平作会長が「私の故郷歴史とロマンの島平戸」と題し、故郷である平戸を紹介しました。竹内さんが50年前に平戸を離れ静岡へ来た当時の思い出話や、平戸の方言や文化をスライドで写真や音楽を使って話すと、参加者は笑顔で聞いていました。

最後に、長寿のお祝いとして赤飯お渡し式が行われました。おたっしゃクラブの竹内平作会長が、「一足早いですが、今年も皆さん元気で敬老の日を迎えられたことにおめでとうございます。毎日元気で過ごすのは大変ですが、健康に気を付けてこれからも頑張っていきましょう」とお祝いの言葉を述べ、今年92歳となる山内忠さんが代表してお赤飯を受け取りました。

山内さんは、「昔に比べみんなが集まる機会が少なくなっているなか、こうして地元の人で集まってみんなでお祝いできることがうれしいです。これからも、積極的に活動の場に参加して元気に過ごしたいです」と話しました。

9月9日(土曜日)菊川市民絵画コンクール表彰式が行われました

9月9日、中央公民館多目的ホールで「菊川市民絵画コンクール」の表彰式が行われました。市民の幅広い層に芸術文化の親しみや参加意識を高めてもらい、地域文化の振興に寄与することを目的として開催。今年は「野菜・果物」をテーマに6月26日~8月19日にかけて作品を募集したところ、136点の作品の応募があり、その中から6作品が市長賞や議長賞、教育長賞などの特別賞に輝きました。

表彰式では、副市長が市長の言葉を代読し、「今回は野菜・果物をテーマにしたところまるで本物のような躍動感あふれる作品が集まりました。みなさんの作品から、絵画に真剣に取り組む姿勢が窺え、市の芸術文化活動を築く礎となることを実感しました」と挨拶しました。その後、受賞者6人に順番に表彰状が送られると、受賞者は緊張した面持ちで受け取っていました。

最後に、絵画コンクール実行委員長で文化協会副会長の袴田由貴子さんが、「絵を描くことは脳を大きく育てることにつながります。ぜひ、これからもたくさん絵を描いてください。そして、また来年本コンクールに応募してくれることを心待ちにしております」と受賞者を激励しました。

大きく立派に育ったナスを水彩絵の具とクレヨンで描き、見事市長賞を受賞した加茂小4年生の横山結生那さんは、「家で育てているナスを、葉の葉脈とナスの色のグラデーションに力をいれて描きました。受賞できてうれしいです」と話してくれました。

受賞作品を含めた応募作品136点は、9月9日(土曜日)から9月24日(日曜日)まで、中央公民館1階展示ロビーで展示されています。皆さんの力作をぜひご覧ください。

【受賞者】

市長賞:横山結生那(加茂小4年)

議長賞:矢口愛理沙(牧之原小1年)

教育長賞:浜村リナ(小笠北小6年)

文化協会会長賞:石塚さらら(常葉菊川中3年)

奨励賞:横山結翔(おおぞら認定こども園)

奨励賞:大石武之(一般、小出)

9月8日(金曜日)プラザけやき夜間救護所開設訓練

9月8日、プラザけやきで夜間救護所開設訓練が行われました。夜間に大規模な災害がおきた場合に備え、真っ暗な中でも速やかに救護所が開設できるか手順の確認と課題の検証を行うことを目的に初めて開催されたもの。市の健康福祉部やこども未来部の職員およそ30人が手順に沿って救護所立ち上げ訓練を行いました。

午後5時半、当たりが薄暗くなる中、プラザけやきの照明が落とされ、職員が南口に集合しました。健康づくり課の山田絵里係長が、「休日に発災した場合、けやきは無人のはずです。職員はまず南口に向って、壁に設置されているボックスを開けて中から『アクションカード』を取り出し、その手順に沿って開設の準備を行ってください」と、実際にボックスの中からアクションカードを取り出して説明しました。アクションカードは、救護所の開設のためにやるべき手順が書かれたフローチャートのことで、職員は、カードの指示に従い、建物に入れるかどうかを、外観を確認しチェックしていました。その後、持参した懐中電灯やランタンを持って建物内に入ると、職員は4つのグループに分かれ、非常用電源を作動させたり、救護所の開設に必要な資機材を倉庫から運んできたりと、アクションカードに書かれた手順を1つ1つ声に出して確認しながら行っていき、1時間ほどで救護所が開設されました。

その後、救護所で怪我人を受け入れる模擬訓練が行われました。「手首から大量に出血している人」や「足を瓦礫に挟まれて歩けない人」などの人が運ばれてくると、職員が怪我人から、現在の体調やケガをした時の状況などを聞き取り、トリアージを行ってそれぞれの段階に合わせた処置を行うまでの流れを確認しました。参加した職員からは「思っていた以上に建物内が暗かったので、明るい照明が必要だと感じました」や「軽傷者は処置後、自力で家に帰ってもらうこととなっていますが、夜間にそのまま返して良いものか判断に悩みます」などの意見が出されました。

今回の訓練で困ったことや気が付いたことなどは取りまとめを行い、より安全に確実な救護所開設ができるよう、課題の洗い出しと整理を行います。

9月8日(木曜日)菊川東中で菊川茶PR観光大使委嘱式が行われました

9月8日、菊川東中学校で菊川茶PR観光大使委嘱式が行われ、同校3年生112人が「菊川茶観光大使」に任命されました。同校3年生が9月27日~29日に京都・奈良へ修学旅行に行く予定であることから、市観光協会が、旅行中に菊川茶をPRしてもらおうと委嘱を依頼したもの。はじめに、市観光協会の山本哲(さとし)会長が、「ぜひ楽しい修学旅行にしてください。今回、菊川のPRをしてもらうためにお茶のティーバッグとパンフレットを渡します。旅行先で出会った人に渡して、ぜひ菊川の名所や良いところを知ってもらってください」と挨拶しました。その後、山本会長から代表生徒にお茶やパンフレットが入った袋が手渡されました。代表生徒は、「菊川のPRができるようみんなで頑張りましょう」と意気込みを話しました。中学生の皆さん、よろしくお願いします。

9月8日(金曜日)応急手当協力事業所認定証交付式が行われました

9月8日、市消防本部で応急手当協力事業所認定証交付式が行われ、今年度新たに認定された5つの事業所の代表者に認定証と認定表示板が交付されました。

この制度は、救命率の向上を目的に、応急手当に関する正しい知識と技術の習得に積極的に取り組んでいる事業所に対して応急手当協力事業所認定証を交付する制度で、事業所にAEDが設置され、かつ従業員の10人以上、または2割以上が普通救命講習を受講している市内の事業所が対象です。平成25年度から運用が始まり、今回新たに認定された事業所を加え、59事業所が地域の応急手当普及啓発活動の担い手として認定されています。

白岩勝消防次長兼予防課長は、「心肺停止の状態が1分でも続くと、助かる確率が急激に落ちてしまうと言われていますが、救急車が到着するまで、全国平均でおよそ9分かかってしまいます。その間の空白の時間は地域や事業所の協力が必要ですので、ぜひ皆さんの協力をお願いします。今後もこの制度を広めていきたいです」とあいさつしました。

認定を受けた「医療法人社団晴和会サービス付き高齢者向け住宅さわだの家」の松田誠さんは、「認定を受けたことで、入居者の皆さんはもちろん、地域の人の役にも立てるようになればと思います。応急手当の方法はわかっているようでわからないことが多いので、消防署の人に教えてもらいながら、正しい知識と技術を身につけていきたいです」と話しました。

応急手当協力事業所(新規認定事業所)

- メディカルケアサービス株式会社愛の家グループホーム菊川

- パーカーアサヒ株式会社静岡工場

- 内外化成株式会社小笠工場

- 医療法人社団晴和会サービス付き高齢者向け住宅さわだの家

- センコー株式会社静岡ハウス営業所

9月7日(木曜日)JA遠州夢咲管内で一日限定の秋摘み茶の手摘みが一斉に行われました

9月7日、JA遠州夢咲管内で秋摘み茶の手摘みが一日限定で一斉に行われました。秋摘み茶は、秋口に芽吹く葉を摘んで作られ、さわやかな風味と発色の良さが特徴です。JA夢咲管内の25の茶工場が合計1000kgを目標に、それぞれの茶園で茶葉を摘み取りました。牛渕地内の茶園では、牛渕茶農業協同組合員やJA遠州夢咲の若手職員などおよそ30人が手摘みに参加しました。

参加者は茶畑に入ると、大きく成長したやぶ北の新芽を「一芯二葉」の部分で丁寧に手摘みしていきました。本事業を主催した荒茶出荷者協議会の後藤佳正会長は、「今年の秋摘み茶は、夏場の厳しい天候を乗り越えているので、力強く深い味わいになっています。色もきれいに出ますので、味だけでなく目でも楽しんでもらえたらうれしいです」と話しました。

この日摘み取られたお茶は、秋摘み茶として京浜方面へ出荷されるほか、13日頃から市内に2カ所あるJA遠州夢咲の茶直売所で販売されます。この時期にしか味わえない秋摘み茶をぜひご賞味ください。

9月6日(水曜日)令和5年度シニアクラブ菊川「第1回輪投げ大会」が開催されました

9月6日、市小笠体育館で令和5年度シニアクラブ菊川「第1回輪投げ大会」が開催され、シニアクラブ菊川会員84人が熱戦を繰り広げました。

同クラブは毎年会員の体力維持と健康増進、スポーツを通じた親睦交流のために、毎年スポーツ大会を開催しています。今回は輪投げ大会を開催。1チーム6人に分かれて、14チームで順位を競い合いました。

開会式では、長谷川寬彦市長が「体力維持と健康のために体を動かして、人とのコミュニケーションをたくさんとって楽しみながら頑張ってください」と挨拶。競技説明の後、市長の始輪式で競技が始まりました。

大会が始まると、参加者はいっせいに輪を投げ、次々と的棒に投げ入れていました。会場には元気な声と笑顔があふれていました。

9月5日(火曜日)中央公民館でシニア健康体操教室が開催されました

11月9日まで、市内でシニア健康体操教室が開催されています。スポーツでいつまでも健康な状態を維持してもらうことや、教室を通じて人との交流を深めてもらうことを目的に、社会教育課が実施。高齢者でも気軽に行うことができるバラエティに富んだ体操を、全5回の教室で行います。第1回目の今回は、市長寿介護課の職員が講師となり、参加者の市民11人と、きくがわ体操などさまざまな体操をしました。

はじめに、講師の杉山祥子さんがスライドを使い、元気な足腰を維持する大切さや介護状態にならないための予防方法を説明。「災害時に自分の足で速やかに非難するためには元気な足腰が必要です」と話すと、参加者は納得する様子で聞いていました。つづいて、「ちゃこちゃん音頭」のメロディーに合わせて体を動かす「きくがわ体操」や、筋力アップやストレッチができる「菊川いきいき体操」を、祥子さんが体の動きを説明しながら、参加者も一緒にリズミカルに体を動かしました。

9月3日(日曜日)災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

9月3日、プラザけやきで災害ボランティアセンター立ち上げ訓練が行われました。市社会福祉協議会が市福祉課や菊川市災害ボランティアコーディネーターや市民ボランティアと連携して実施したもので、およそ60人が参加。災害ボランティアセンターの設置からボランティアの受付、振り分けや活動場所への送り出しまでの一連の流れを確認しました。

訓練の説明を聞いた参加者は、まずパソコンを使って順番に受付を済ませ、オリエンテーション動画を視聴しました。続いて、担当者が「停電してエレベーターが動かない高齢者施設での入居者の移送の依頼が来ています。あと3名必要です」など具体的な活動内容を伝え、グループを作っていきました。その後、グループごとに注意事項などを確認したのち、送り出しの受付を完了させ出発までの流れを確認しました。

次に、参加者は2階の集団検診ホールに集まり、災害ボランティアに関する講話を聞きました。NPO法人御前崎災害支援ネットワークの落合恵美子代表理事が「災害ボランティアの具体的な活動」と題した講演を行い、参加者は災害ボランティアの役割と重要性、心構えを学びました。落合さんは、「内閣府が災害復旧はボランティアなくしてはできないと明言しているように、災害ボランティアは国からも求められているボランティアです」と災害ボランティアの意義を説明。また、昨年の台風15号で静岡市清水区の被災地支援に入った時のことや、6月の突風被害の時の話を事例に「災害後の片づけなどに使える身内の人の手助けは長くても3日程度。その後は災害ボランティアの支援が大きな助けとなります」とその重要性を話しました。一方で、災害ボランティアは自分のことはすべて自分でやる必要があるなど、被災地に迷惑を掛けない振る舞いが求められることを話しました。参加者はメモを取りながら真剣な様子で話を聞いていました。

講演終了後は、各グループのリーダー役の人が報告書を提出し、最後に参加者同士で意見交換を行いました。

よくある質問と回答

お問い合わせ

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.