ここから本文です。

更新日:2025年4月21日

第2次菊川市総合計画

平成17年1月の菊川市誕生以来、第1次菊川市総合計画を着実に進めてきました。本計画では、合併時のまちづくりの基本理念「共に生きる」「自らを拓く」「未来へ歩む」継承しつつ、「みどりときめきたしかな未来菊川市」を新たな将来像に掲げ、平成29年度から令和7年度までの新たな総合計画を策定しました。

平成17年1月の菊川市誕生以来、第1次菊川市総合計画を着実に進めてきました。本計画では、合併時のまちづくりの基本理念「共に生きる」「自らを拓く」「未来へ歩む」継承しつつ、「みどりときめきたしかな未来菊川市」を新たな将来像に掲げ、平成29年度から令和7年度までの新たな総合計画を策定しました。

第2次菊川市総合計画<平成29年度~令和7年度>

本編

- 表紙(PDF:15,121KB)

- はじめに、目次(PDF:802KB)

- 第1編「序論」【P9~42】(PDF:5,538KB)

- 第2編「基本構想」【P43~54】(PDF:9,088KB)

- 第3編「基本目標別取り組み」【P55~122】

- 基本目標1【P55~68】(PDF:5,245KB)

- 基本目標2【P69~86】(PDF:9,490KB)

- 基本目標3【P87~98】(PDF:4,938KB)

- 基本目標4【P99~112】(PDF:6,439KB)

- 基本目標5【P113~122】(PDF:6,702KB)

- 資料編【P123~153】(PDF:12,822KB)

概要版

実行計画

- 第1次実行計画(H29-H31)(PDF:2,789KB)

- 第2次実行計画(H30-H32)(PDF:4,867KB)

- 第3次実行計画(2019-2021)(PDF:1,846KB)

- 第4次実行計画(R2-R4)(PDF:1,742KB)

- 第5次実行計画(R3-R5)(PDF:1,692KB)

- 第6次実行計画(R4-R6)(PDF:4,825KB)

- 第7次実行計画(R5-R7)(PDF:6,699KB)

- 第8次実行計画(R6-R8)(PDF:3,711KB)

- 第9次実行計画(R7-R9)(PDF:2,104KB)

進捗状況

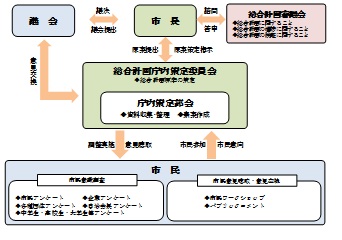

第2次菊川市総合計画に基づいて実施される政策・施策・事業は、毎年実施する行政評価に基づき、進捗管理・評価をします。政策・施策評価は、内部組織の「菊川市総合計画庁内策定委員会」で結果を共有し、外部機関である「菊川市総合計画審議会」へ報告します。

また、市民の皆様が市の取り組みに対しどのように実感されているかを把握するため、市民アンケートを実施しています。市民アンケート結果は総合計画の政策評価指標として活用しています。

策定の経緯

菊川市の第1次菊川市総合計画(基本構想)は、地方自治法第2条第4項に基づく、市町村の基本構想策定義務により作成されていました。

しかし、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行(平成23年8月1日)により、市町村の基本構想策定義務(改正前の地方自治法第2条第4項)が撤廃されましたが、市政を総合的かつ計画的に運営するためには、本市が目指すべき将来像を掲げ、その実現に向けた施策や事業を総合的かつ体系的に示す総合的な計画は依然として必要であり、また、市民と行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、協働によって、持続可能なまちづくりを進めていくための基本的な指針として必要不可欠であることから、平成26年第2回菊川市議会定例会において「菊川市総合計画条例」を制定し、市の最上位の計画として策定します。

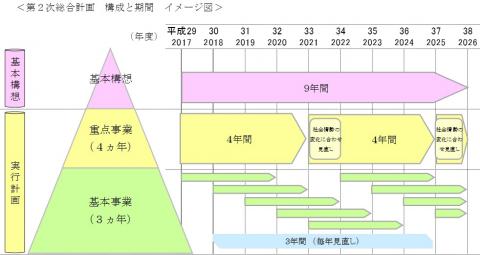

構成と期間イメージ図

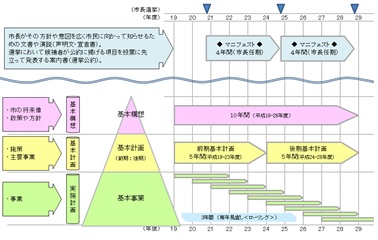

「第1次菊川市総合計画」は、10年間(平成19年度から平成28年度まで)の行政運営及びまちづくりについて総合的な指針とするもので、将来を見据えみどり豊かで活力があり、次世代の子どもたちが住んで誇りに思えるようなまちづくりを進めるため、新市将来構想、新市まちづくり計画を基本とし作成され、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層で構成され、一般的に全国の自治体の多くが、この構成で総合計画を策定しています。

「第1次菊川市総合計画」は、10年間(平成19年度から平成28年度まで)の行政運営及びまちづくりについて総合的な指針とするもので、将来を見据えみどり豊かで活力があり、次世代の子どもたちが住んで誇りに思えるようなまちづくりを進めるため、新市将来構想、新市まちづくり計画を基本とし作成され、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層で構成され、一般的に全国の自治体の多くが、この構成で総合計画を策定しています。

総合計画は、市議会が議決した市の最上位に位置する政策ですが、一方で、市長候補者が有権者の支持を得て当選した「市長マニフェスト」という政策があり、1つの市が2つの政策体系を持っている自治体がほとんどで、菊川市もその自治体のうちの1つです。

このような状況のなか、「第2次菊川市総合計画」を策定していくにあたり、2つの政策を両立していくことや、一つの自治体として最上位の政策が2つあることは、市民の皆さまにとっても市の方向性が見えにくいのではないかといった考えを持ち、この2つの政策を1つの計画(政策体系)にすることとしました。

まず、構成についてですが、従来の3層構成(基本構想・基本計画・実施計画)から2層構成(基本構想・実行計画)に変更しました。これは、第1次菊川市総合計画を推進するにあたり、従来の3層構成時の基本計画の一部である施策等が基本構想と親密な関係にあることや、主要な事業などは実施計画に親密に関係することを踏まえ、従来の基本計画を基本構想と実行計画に分け、2層構成としたものであります。

まず、構成についてですが、従来の3層構成(基本構想・基本計画・実施計画)から2層構成(基本構想・実行計画)に変更しました。これは、第1次菊川市総合計画を推進するにあたり、従来の3層構成時の基本計画の一部である施策等が基本構想と親密な関係にあることや、主要な事業などは実施計画に親密に関係することを踏まえ、従来の基本計画を基本構想と実行計画に分け、2層構成としたものであります。

計画期間については、総合計画は一般的に10年間の計画期間で作成されることが多いのに対し、市長の任期は4年であることから、期間のズレが生じていることから、総合計画の計画期間と市長任期のズレを修正しつつ、マニフェストや社会情勢の変化を迅速に反映させるため、計画期間を8年として考えました。ただし、実際、第2次総合計画は、市長マニフェストとの調整を行うため、1年間の調整期間を設け、9年間の計画としました。

策定体制と市民参加

第2次菊川市総合計画を策定するにあたり、「菊川市総合計画審議会」、「菊川市総合計画庁内策定委員会」、「菊川市総合計画庁内策定部会」を設置し、円滑で、効果的な策定を行いました。また、市民参加として、「市民意向調査」、「市民ワークショップ」、「パブリックコメント」などを行い、市民の意向や意見、要望などを反映させ計画を策定しました。

第2次菊川市総合計画を策定するにあたり、「菊川市総合計画審議会」、「菊川市総合計画庁内策定委員会」、「菊川市総合計画庁内策定部会」を設置し、円滑で、効果的な策定を行いました。また、市民参加として、「市民意向調査」、「市民ワークショップ」、「パブリックコメント」などを行い、市民の意向や意見、要望などを反映させ計画を策定しました。

基本構想の議決

よくある質問と回答

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.