ここから本文です。

更新日:2025年8月4日

内田小ニュース★6月号★

最新の8月のニュースはこちら!!→ 8月のニュース

懐かしい7月のニュースはこちら!!→ 7月のニュース

令和7年6月30日 6月のダイジェスト!

今日で6月も最終日。今月も子どもたちは、さまざまな活動や学習に一生懸命取り組んできました。

毎日のようにたくさんのできごとがあり、そのすべてをすぐにお伝えすることはできず、申し訳ありませんでした。今回は、これまでご紹介できなかった活動の様子を、写真とともに一挙にご紹介します!

子どもたちのいきいきとした姿から、学校生活の充実ぶりがきっと伝わるはずです。ぜひご覧ください!

【「七夕パーティー」を企画した3年生の児童が校長先生と打ち合わせをしています(6月9日)】

【5年 体育科「シャトルラン」(6月9日)】

【1年生 こども園の時の先生が授業を見にきてくださいました。6月10日】

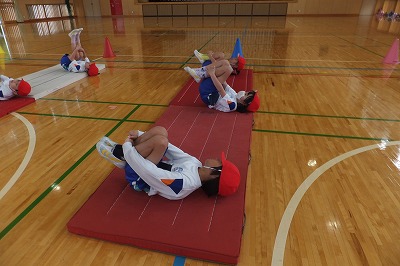

【2年生「マット運動」6月11日】

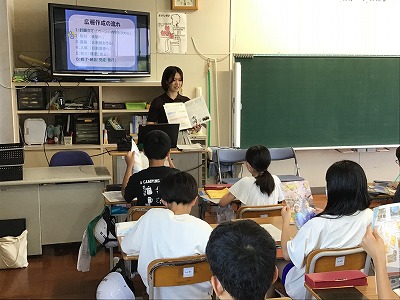

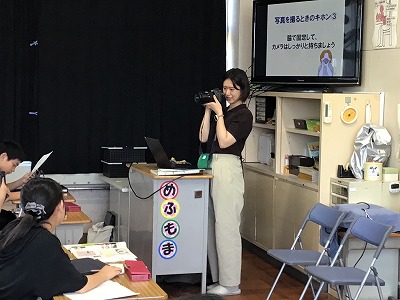

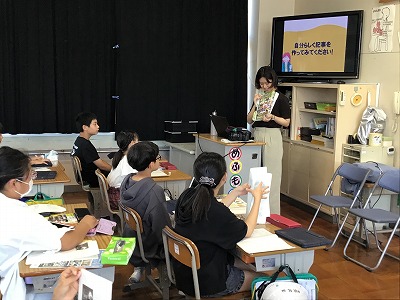

【6年 市役所広報係の方から広報作成方法や写真の撮り方などを学びました。(6月17日)】

【4年 学級会 みんな、自分の意見を堂々と発表していました。6月27日】

令和7年6月27日 【学びの庭】第2回クラブ活動

第2回のクラブ活動の様子(一部)を紹介します。

令和7年6月20日 【学びの庭】クラブ活動がスタートしました!

クラブ活動の魅力は、教科の学習とはひと味違う体験を通して、子どもたちが新しい世界に触れられることです。「好き」が「得意」に変わり、自信につながっていく。そんなきっかけが、クラブ活動にはたくさん詰まっています。クラブは異学年で編成されており、年上の子が年下をリードしたり、教え合ったりする中で、思いやりや責任感も育っていきます。

今年度の内田小学校では、子どもたちの思いを大切にするために、事前に「やってみたい活動」をアンケートで聞き、希望を踏まえてクラブを決定しました。さらに、地域の方々に「クラブの先生」としてご協力いただくことで、学びをより深める取り組みも行っています。

地域には、趣味やお仕事を通じて豊かな知識や技術をもった方がたくさんいらっしゃいます。その“本物の技”に触れる体験は、子どもたちの心に強く残る貴重な学びになります。また、学校と地域がつながることで、「地域ぐるみで子どもを育てる」関係づくりも進んでいきます。

今年度、快くご協力くださった5人の地域の先生方に、心より感謝申し上げます。子どもたちは、これからのクラブ活動をとても楽しみにしています!今後もよろしくお願いします。

令和7年6月23日 【学びの庭】6年生が考えた“思いやり標語” 〜健全育成の取組より〜

「健全育成」とは、子どもたちが心身ともに健康で、社会の一員として自立していく力を育てていくことを意味します。

今回は、青少年健全育成内田支部の取組のひとつである「健全育成標語」のご紹介です。

「明るい家庭・明るい地域づくり」の推進を目的に、6年生が“思いやり標語”に取り組みました。

先日、健全育成委員の皆様による審査が行われ、以下の3つの作品が選ばれました。

★★一席(第1位)★★

あいさつが きれいな笑顔 すてきな輪

☆☆二席(第2位)☆☆

あいさつは 笑顔をさかせる おまじない

あいさつは 元気を広げる 合言葉

どの作品にも、あいさつの持つ力や、友達・家族への思いやりがあふれており、心があたたかくなる標語ばかりでした。

特に一席に選ばれた作品は、内田地区自治会を通して全戸に配布されるほか、内田地区センター敷地内に大きな看板として掲示される予定です。今後も、子どもたちが地域の一員として健やかに育っていけるよう、地域と学校が連携しながら見守っていきましょう!

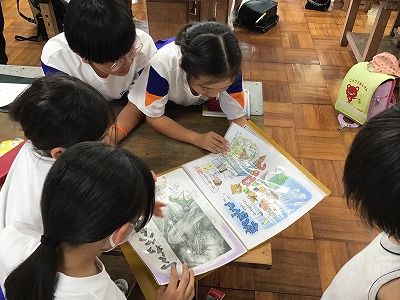

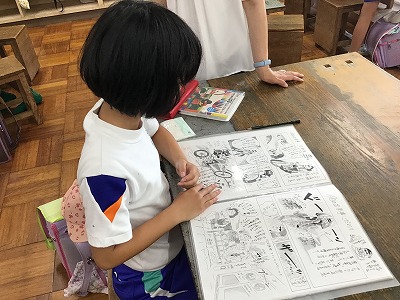

令和7年6月18日 第1回 たてわり活動 〜顔合わせ〜

「たてわり活動」とは、1年生から6年生までの子どもたちが学年の枠をこえてグループをつくり、一緒に活動する取り組みです。異年齢での関わりを通して、思いやり・リーダーシップ・協力する力を育むことを目的としています。

今日は、その第1回目ということで「顔合わせ」を行いました。同じ地区で見かけたことのある子がいたり、初めて話す子がいたりして、最初は少し緊張した様子が見られました。でも、そうした「初めまして」の経験こそ、これからの社会を生きる力につながります。

これから年間を通して、あと5回の活動が予定されています。次回からは、グループごとに計画を立てたり、実際に一緒に遊んだりしながら、さらに絆を深めていきます。6年生のリーダーを中心に、みんなで力を合わせて活動していきましょう! 一人に任せきりにせず、みんなで助け合いながら、よりよい「たてわりグループ」を目指していきます。

令和7年6月17日&19日&24日 待ってました!プール開き!!

この日を、今か今かと待ち望んでいた子どもたち!朝、昇降口に立っていると、「今日からプールだよ!」「プール開き楽しみ!」と、目を輝かせて声をかけてくれる子がたくさんいました。

子どもたちの楽しみな気持ちは、写真を見ていただければ一目瞭然だと思います!

プールに入る前のシャワーでは、「キャー!」「冷たーい、でも気持ちいい!」と大はしゃぎ。水の中に入ると、「顔をつけられるよ!」「足をつかずに泳げるんだよ!」と、得意げに話す姿がたくさん見られました。それぞれが水泳への意気込みを持って、元気いっぱいにスタートを切りました。これから、たくさんたくさん泳ぎたいと思います!

ただし、プールでの活動は天候や気温、雷などの影響を受けやすいため、どうしても制限が多くなります。子どもたちの気持ちをできる限り尊重しつつも、安全を最優先にして活動を進めてまいります。急遽中止となる場合もありますが、どうかご理解・ご協力をお願いいたします。

『5年生と6年生』

『3年生と4年生』

『1年生と2年生』

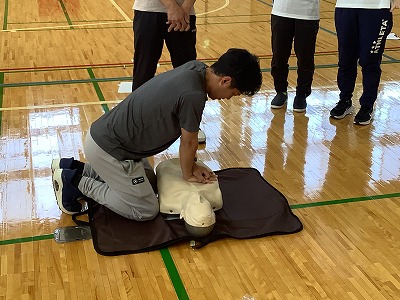

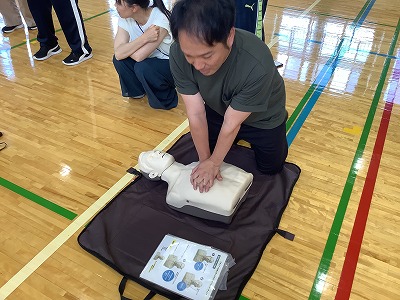

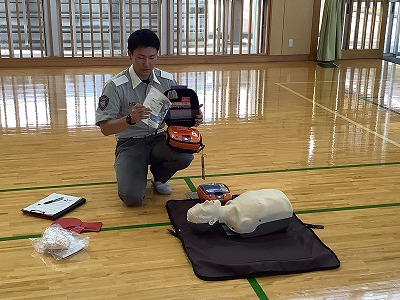

令和7年6月13日 【学びの庭】教職員対象の救急救命法講習

「人が倒れています」「周囲の状況確認、よし!」「(肩をトントン)大丈夫ですか―」

このセリフ、どこかで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。そう、救命処置の一場面です。

今日は、菊川市消防署の救命士の方を講師にお迎えし、教職員を対象にした救急救命法の講習会を行いました。来週から水泳の授業が始まります。水の事故は全国的にも毎年ゼロにはなっていません。緊急時に、いかに冷静に、そして的確に動けるか、その力を養うための大切な訓練です。

講習では、心肺蘇生法(胸骨圧迫)の基本やAEDの正しい使い方などについて、救命士の方から丁寧な説明を受け、実際に人形を使って、ひとつひとつ手順を確認しました。

いざというとき、子どもの命を確実に救うために、私たち職員は日々、備えを怠りません。

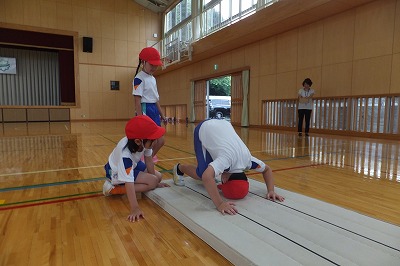

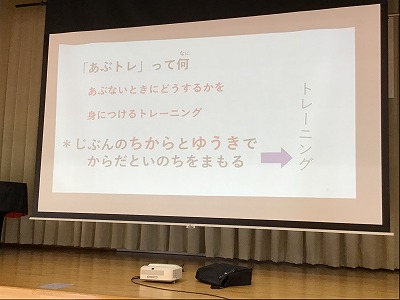

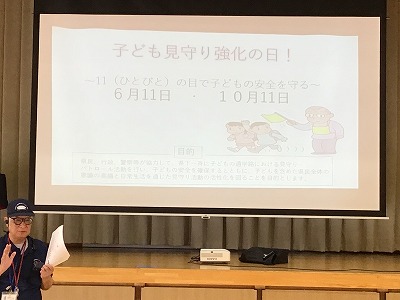

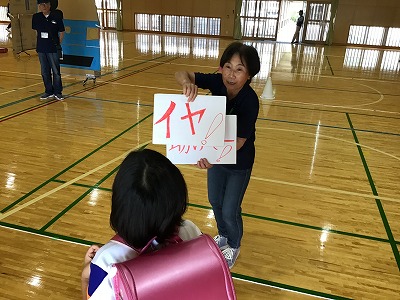

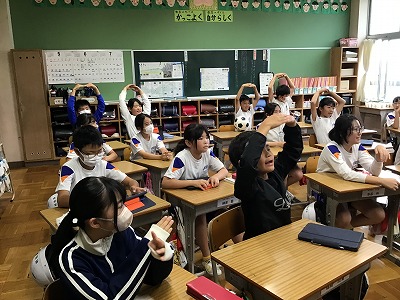

令和7年6月13日 【学びの庭】1・2年生が体験!「あぶトレ(防犯訓練)」

以前、地震や火災時の避難訓練についてお伝えしましたが、備えあれば憂いなし。

今日は、不審者が近づいてきた時の対応を学ぶ「あぶトレ(防犯訓練)」を、1・2年生が体験しました。

登下校時など、大人の助けがすぐに得られない場面を想定し、不審者に遭遇した場合の行動を学びました。

大人で自分より大きな相手には、むやみに向かっていかず、まずは「怪しいな」と感じたらすぐにその場から離れ、不審者から距離をとることが鉄則です。また、場合によっては「助けて!」と大きな声で叫びながら逃げることも効果的です。もし手などを掴まれてしまった場合は、足を蹴るなどして離れることを優先します。

今日の訓練では、これらの対応方法を実践を通してしっかりと学びました。子どもたちが安全に登下校できるよう、今後も訓練を重ねていきます。

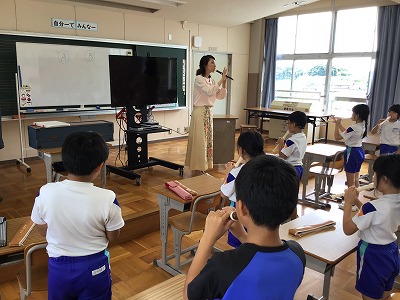

令和7年6月13日 リコーダーの魅力を学ぶ 〜3年生の音楽の授業〜

リコーダーの歴史はとても古く、15〜16世紀の中世ヨーロッパでは盛んに演奏されていたといわれています。時代とともに形を変えながらも、今なお世界中で愛されている楽器。そう考えると、なんだかとても素敵ですね。

保護者の皆さんをはじめ、多くの方が一度は手にして演奏したことのあるリコーダー。今日は、リコーダー奏者の方をお招きし、3年生が演奏のコツや魅力について学びました。

「高い音は少し強めの息で、低い音は弱めの息で吹くこと」や「舌で“トゥ、トゥ”と言うように、一音ずつ区切って吹くこと」など、わかりやすく教えていただき、子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていました。

授業の最後には、自分たちが使っているリコーダーより小さなものから、背の高さを超えるほど大きなリコーダーまで、さまざまな種類を紹介していただきました。子どもたちは「えっ、こんなに大きいの!?」「音も全然違う!」と、驚きと感動の連続でした。

これからの音楽の授業では、今日学んだことを生かして、学校中に素敵な音色を響かせてくれることでしょう♪

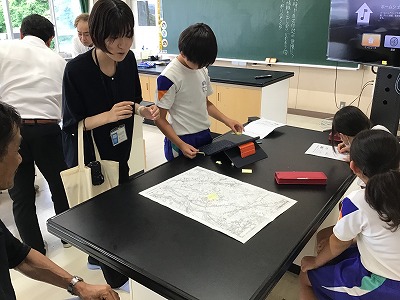

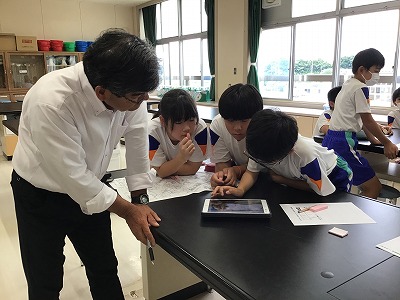

令和7年6月12日 【学びの庭】交通安全リーダーとしての意識を高める

5・6年生は、全員が「交通安全リーダー」です!

毎朝、安全に登校できるよう声をかけたり見守ったりしてくれているリーダーの皆さん、いつも本当にありがとうございます!

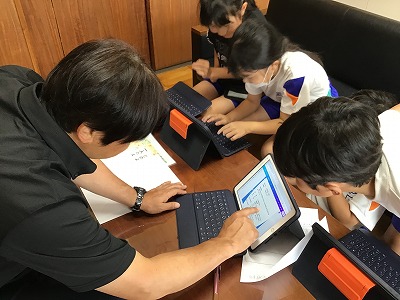

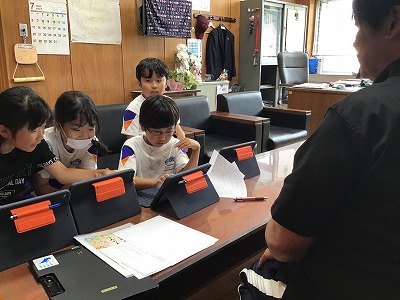

今日は、菊川警察署交通課の皆様、交通安全指導員様、自治会長様、PTA役員様、市役所地域支援課の皆様と、大変多くの方に来校いただき、「交通安全リーダーと語る会」を実施しました。

この会のねらいは、地域の方と一緒に危険個所の写真を見て話し合いながら、交通安全リーダーとしての意識を高め、適切な行動について考えることです。

子どもたちは、事前に自分たちの目線で危険だと感じた場所を撮影し、「どのように危険なのか」「どうすれば安全か」について考えてきました。本日はその内容を地域の皆様に伝え、貴重なご意見をいただくことができました。

地域の方々も子どもたちの話に親身になって耳を傾け、大人の視点では気づきにくい点についても「なるほど」と納得されていました。また「改善できる場所は協力して変えていきたい」という前向きな言葉もいただきました。

危険な場所を知るだけでなく、「その場所でどう行動すれば安全か」を考えるきっかけにもなり、子どもたちにとって、とても有意義な時間となりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

令和7年6月12日 「かんぱーい!」~冷たい飲み物でリフレッシュ~

「かんぱーい!」どこからともなく、元気で楽しそうな声が聞こえてきました。声のする方へ行ってみると……そこは、職員室前のサロン!

子どもたちは自分で持ってきたコップを片手に、声高らかに「かんぱーい!」。「冷たくておいしい!」「みんなで飲むと楽しいね!」と、あちこちから嬉しそうな声があふれています。気づけば、ちょっとしたパーティーのような雰囲気に。

おやおや……校長先生も仲間に入っているようですね。(;^_^A

暑い日が続くこの季節。冷たい飲み物を飲むことで、体の中から少し体温が下がり、体が楽になります。

また、知らないうちに汗をかき、水分不足になりがちなこの時期には、飲みやすい冷たい飲み物は、水分補給にもぴったりです。

これからも暑い日が続きそうです。みんなで使う場所・使うものですので、ルールを守って大切に使いましょう。そして、冷たい飲み物の飲みすぎでお腹を冷やさないよう、ほどよく楽しむのがコツですね!

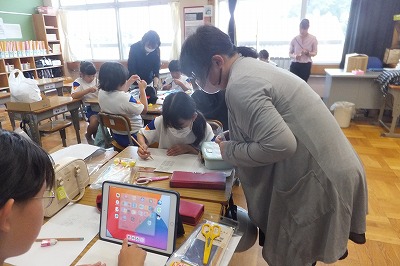

令和7年6月11日 「SYK」って知っていますか?

「SYK」とは、S(シークレット)・Y(よみ)・K(きかせ)の略です。では、何が“シークレット”なのでしょうか?

それは……読み聞かせをしてくれる“先生”が秘密なのです!

担任の先生ではない先生が、あるクラスにサプライズで読み聞かせをしに行きます。子どもたちは、「今日は誰が来てくれるのかな?」と、ドキドキワクワク!

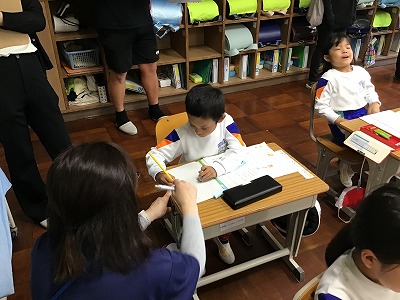

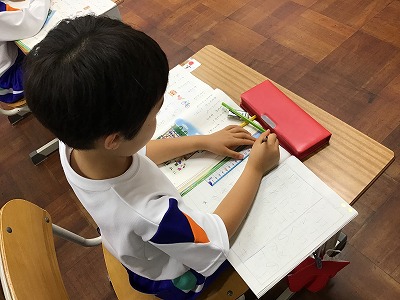

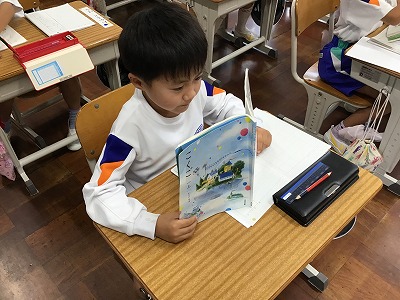

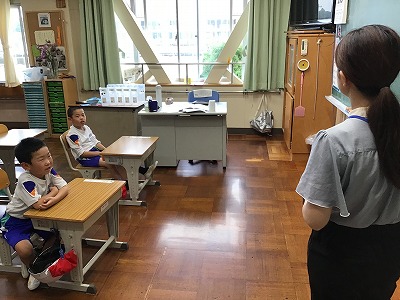

今日は、1年生の教室で読み聞かせをした【校長先生】、そして2年生の教室で行った【教頭先生】の様子を紹介しています。

この「SYK」は、雨の日など、外で遊べない“フレンドタイム”に行っています。つまり、次にいつ・どの先生が来てくれるのか、誰にも分かりません!だからこそ、次の「SYK」が楽しみになるのです。

いったい次は誰が、どんな本を読んでくれるのでしょうか?今からワクワクしてしまいますね!

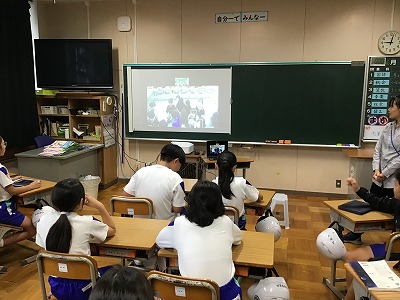

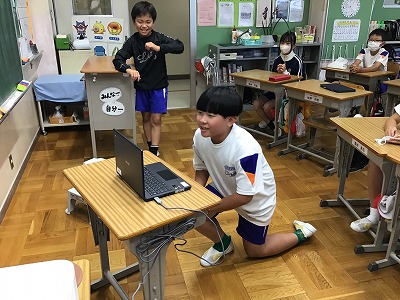

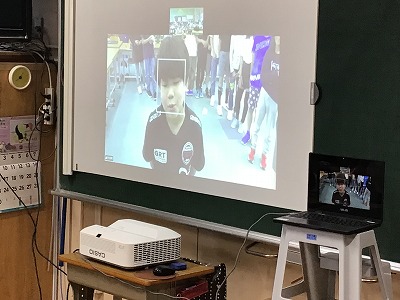

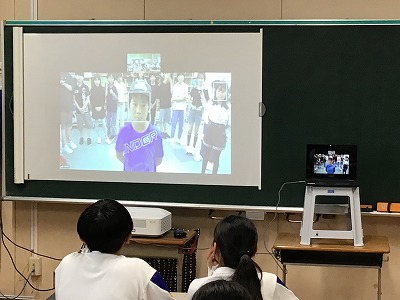

令和7年6月10日 【学びの庭】小谷小との交流 ~まずは顔合わせ!~(5年生)

菊川市と長野県小谷村は、「塩の道」をきっかけに住民同士の交流が深まり、旧小笠町との「姉妹町村盟約」から始まって、令和2年には「友好都市協定」を結びました。そのご縁から、両市町の子どもたちの交流も始まり、現在では毎年、市内の小学校と小谷小学校の5年生同士が交流会を行っています。

今年度は、内田小学校の5年生が交流の担当校となりました。交流会は教師主導で行うこともできますが、両校の教員で話し合い、今回は「子どもたち主体で進める交流会」とすることにしました。

そこで、いきなり当日に会うのではなく、まずは顔合わせをしよう!ということで、本日、Zoomを使ってお互いの顔や思いを知る時間をもちました。自己紹介をしたり、質問をし合ったりと、はじめての出会いながらも終始なごやかな雰囲気で、楽しいひとときを過ごすことができました。

相手の思いを知ることができたことで、今後はそれをもとに、学級会で交流会の内容を話し合います。その後、もう一度テレビ会議を行って、子どもたち自身で交流会の内容を決定する予定です。

令和7年6月9日&16日 【学びの庭】おはマンデーへのご協力ありがとうございます

保護者の皆様、今週も「おはマンデー」へのご協力、ありがとうございました。

朝、子どもも大人も元気にあいさつを交わすことで、気持ちのよい一日がスタートします。このあいさつの輪が、今後学校だけでなく、家庭や地域にも広がっていくと嬉しいですね!

★次回の「おはマンデー」は、6月23日(月)です。★ 引き続き、よろしくお願いいたします。

【6月9日(月)の様子】

【6月16日(月)の様子】

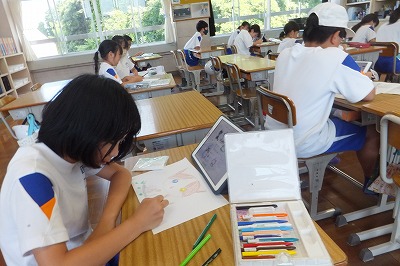

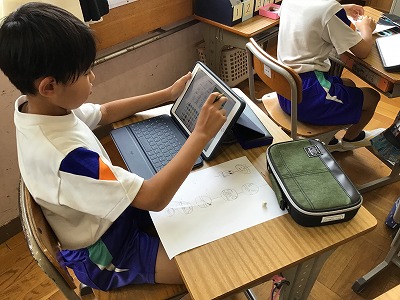

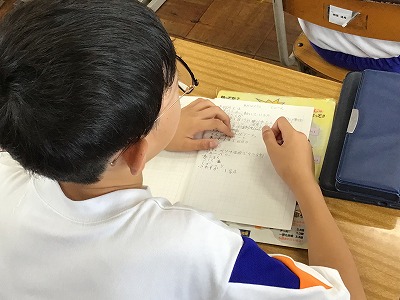

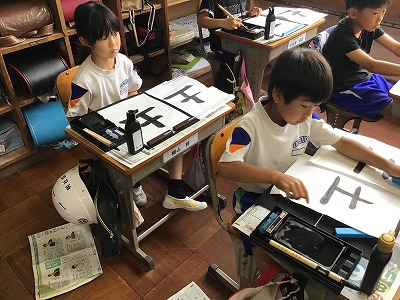

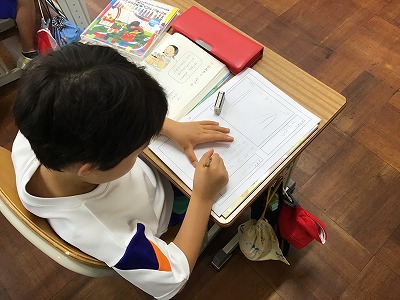

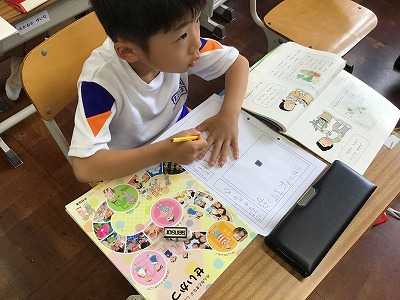

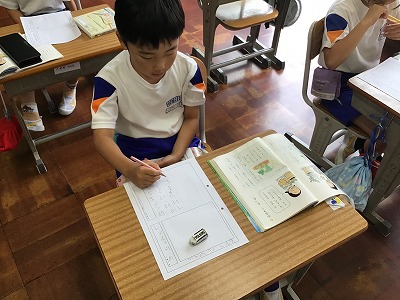

令和7年6月9日 日々の積み上げ

今日は、普段の授業の様子をご紹介します。

お話を聞く時間には、来校されたお客様の言葉に真剣に耳を傾け、音楽の時間には、リコーダーを一生懸命に演奏しています。

また、毛筆の学習では、筆をしっかりと持ち、集中して文字を丁寧に書いています。

こうした一つひとつの学びを、毎日コツコツと積み重ねることが、子どもたちの確かな力となっていきます。「日々の積み上げ」こそが、成長へのいちばんの近道です。

令和7年6月9日 【学びの庭】両手でしっかりともぎ取りました!(2年生とうもろこし収穫体験)

2年生の皆さんは、おうちの人とこれからどこに行くのでしょう?(出発の様子の写真を添えて)

今日は、耳川にある「野菜クラブ」さんのご厚意で、とうもろこしの収穫体験をさせていただきました。朝は雨が心配されましたが、子どもたちの元気パワーで雨雲も見事に遠ざかってくれました!

じゃがいもや大根、きゅうりなどの収穫体験は経験がある子も多いですが、とうもろこしはほとんどが初体験。代表の方から収穫方法を教えていただくと、どの子も真剣に耳を傾けていました。

「美味しいとうもろこしの見分け方」も教えてもらいながら、いざ収穫!顔よりも大きくて、色つやも見事なとうもろこしを両手でしっかりともぎ取りました。「朝どりが一番おいしいんだよ」と教えていただき、「今すぐ塩ゆでにして食べたい!」という気持ちをぐっとこらえて、大事そうに持ち帰っていました。今夜の食卓に並ぶのがとっても楽しみですね♪

後半は、野菜クラブさんで行われているトマトの選果や出荷についても学びました。クイズ形式で楽しく説明していただきながら、トマトを育てる工夫や、お客様においしく届けるための努力について知ることができました。

学校でもミニトマトやきゅうりなどを育てている子どもたち。今日の体験が、野菜作りへの関心や意欲につながっていくといいですね

令和7年6月6日 「備えあれば 憂いなし」

本日、火災時を想定した避難訓練を行いました。

地震のときと同様に、校内放送を合図にして、子どもたちは落ち着いて、素早く安全に校庭へと避難しました。

今回の訓練で大きなポイントとなったのは、火災時は「必ず決まった避難経路」があるわけではないということです。火災の場合は、出火場所によって安全なルートが変わります。そのため、常に状況を判断しながら、安全な道を自分で考えて避難する力が求められます。

今回は「理科室からの出火」を想定して行いましたが、たとえば「家庭科室からの出火」など、さまざまな場面を想定することが、自分の命を守る最善の備えになります。

また、現場から遠く離れることがより安全につながることから、今回は1次避難後、2次避難で運動場に移動しました。場合によっては、体育館や地区センターへの2次避難も考えられます。

今後も、日頃から“もしも”に備え、子どもたちと一緒に安全について考えていきたいと思います。

先日、5・6年生を対象に行われた「煙体験」も「体を屈めて避難する」「煙を吸わないよう口と鼻をハンカチで覆う」など、今日の訓練に生かされていました。

令和7年6月6日 「運動会モード」から「授業(学習)モード」へ

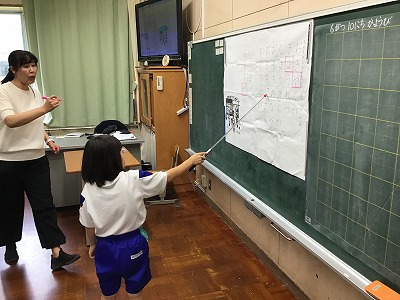

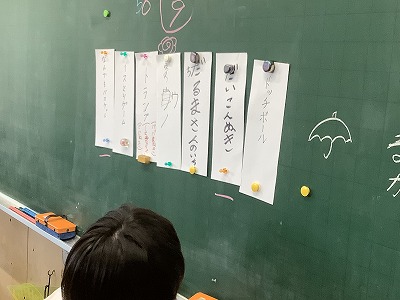

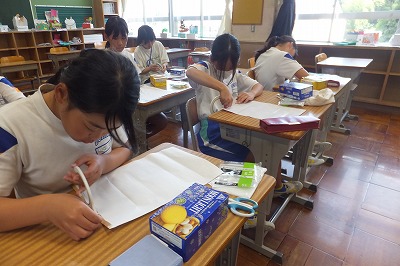

今日は、3年生の学級会の授業をご紹介します。

まず、ICT機器を活用して「自分たちの現状を知る」ことから授業がスタートしました。そこから、見つけた課題について「どうしたら改善できるか」をみんなで意見を出し合い、解決の糸口を探っていきました。

今回のテーマは「みんなが楽しいと思えるクラスあそびを考えよう」でした。話し合いの中で素晴らしいと感じたのは、まず意見がたくさん出てくること、そして、意見の違いがあっても互いを尊重しながら折衷案を見つけようとする姿勢です。

大人になっても、物事を決めるときの基本は「話し合い」です。小学生のうちからその力を育むことは、将来にとって大きな意味があります。今日の話し合いが、これからのクラスあそびにどうつながっていくのか、とても楽しみです!

運動会が終わり、学級の雰囲気も「運動会モード」から「授業(学習)モード」へと切り替わってきました。教室をのぞくと、どの子も自分の課題に熱心に取り組んでおり、一人では難しいときには仲間と助け合いながら答えを導くなど、互いの考えを認め合い、深く学ぶ姿が見られます。

令和7年6月5日 学校のリーダー、そしてそれを支える副リーダー(委員会活動)

今日は、委員会活動の話題です。

今回の活動のテーマは、◆5月の活動の振り返り、◆先日の代表委員会を受けて、各委員会でできることを考えること、この2点について、話し合いを行いました。

どの委員会でも、うまくいったことだけでなく、課題もきちんと出し合いながら、よりよい学校にするためにはどうすればよいか、真剣に考える姿が見られました。5・6年生一人ひとりが、自分の意見をしっかり伝え、お互いの思いに耳を傾けながら話し合いを進めていました。

その姿はまさに、学校のリーダー、そしてそれを支える副リーダーとしての立派な姿でした!

先日行われた運動会でも、委員会としての働きが大変素晴らしかったです。力を存分に発揮してくれてありがとう♪♫

令和7年6月5日 「ゆでる」からレベルアップ「炒める」(6年生)

先月は、5年生の家庭科「ゆでる」学習の様子をご紹介しましたが、今回は6年生の家庭科「炒める」学習の実践の様子をお届けします。

学年が一つ上がると、家庭科の学習内容もさらにレベルアップします。たとえば、食材に均等に火が通るように野菜の大きさをそろえて切ることや、火の通りやすさを考えて炒める順番に気をつけることなど、調理の基本をしっかりと身につけていく必要があります。

今日は、実際に調理をしながら、これまでに学んだことを確認しました。「同じ大きさに切るのって、思ったより難しい…」「炒める順番は合ってたけど、ちょっと炒めすぎて焦げちゃった!」など、子どもたちからはたくさんの気づきの声が聞こえてきました。どの子も、自分なりにしっかり学びを深めている様子が伝わってきました。

これからは、家族の一員として、今日の学びを食事の準備などにどんどん生かしていってくださいね!

令和7年6月4日 「へぇ、さつまいもは『つる』を土にさして育てるんだ!」(1年生)

やきいも、スイートポテト、大学いも―― みなさんは「さつまいもスイーツ」、お好きですか?

「さつまいもって、どうやって育つの?」そんな疑問を解くために、今日はJAの方のご協力をいただき、さつまいもの「つるさし」を体験しました。

「へぇ、さつまいもは『つる』を土にさして育てるんだ!」初めて見る光景に、子どもたちは興味津々。

JAの方からは、「つるを横にさすとたくさん、縦にさすと大きなさつまいもができるよ」と教えていただきました。

「よし、たくさん食べたいから横にさそう!」

「いや、手に持てないくらい大きいのを育てたいから縦だ!」

子どもたちは、それぞれ思い思いのさし方で挑戦していました。

収穫は秋ごろの予定です。これから毎日、たっぷりの愛情を注いで、おいしいおいしいさつまいもを育ててくださいね!

令和7年6月3日 立派な自分一(いち)、みんな一(いち)の木を育てよう

先日の運動会をもって、1学期の前半が終了しました。そして今日から、1学期の後半が始まります。

「立派な自分一(いち)、みんな一(いち)の木を育てよう」という目標のもと、「明日も行きたくなる学校をみんなでつくろう!」と4月にスタートした1学期。互いのことを知るためにあいさつを交わし合ったり、時には教え合ったり、助け合ったりしながら、少しずつ「木」を育ててきました。今では、その木の「根」の部分がしっかりと形づくられてきています。

今日は、これまでの努力で育った「自分一・みんな一の木の根っこ」を、各学級で話し合い、全校で紹介し合いました。低学年は低学年なりに、高学年は高学年としての成長を堂々と発表する姿が見られました。

これから夏休みに向けては、「自分一の木」の幹をどんどん太くしていく時期です。個人や学級の目標をしっかりと立て、これからも前向きにがんばっていきましょう!

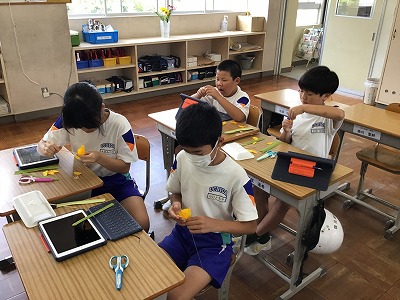

令和7年6月3日 自分一、みんな一の花丸、目標達成!(4年生)

今日は、4年生が「お祝いパーティー」を行いました!

4年生の学級では、「掃除が時間内に終わった」「全員発表ができた」など、【自分一、みんな一】の行動ができたときに“花丸”をもらえる取り組みをしています。4月から目標を決めてコツコツと努力を続けてきた子どもたち。先日、予定よりずっと早く目標の数に到達しました!

その喜びを分かち合おうと、クラスみんなで「お祝いパーティー」を開くことに決めました。

学級会では、「何をして楽しみたいか」をテーマに、たくさんの意見が出されました。みんなの希望を取り入れるのは大変でしたが、お互いの意見を尊重し合い、譲り合いながら、全員が楽しめるような遊びを考えました。

★決まった遊びは【鬼ごっこ・カードゲーム・シャトルラン!】★

迎えたパーティー当日。みんなはただ楽しむだけでなく、これまでの努力をたたえ合い、「また次もがんばろう!」と声を掛け合う姿が見られ、クラスの絆がより一層深まりました!

令和7年6月5日 【学びの庭】青空の下、田植え体験!(5年生)

今日はとってもいい天気!空を見上げると雲ひとつない青空。まさに田植え日和でした!

地元の方のご厚意で田んぼをお借りし、5年生が総合的な学習の時間の一環として田植えに挑戦しました。

普段、何気なく食べているお米。でも、「どんなふうに育っていくのか」を詳しく知る機会は、意外と少ないものです。子どもたちは苗を手に取り、「これが食べるお米になるんだ」と想いをかみしめながら、一つ一つ丁寧に植えていました。

田んぼの土に足を取られ、歩くのも一苦労。中にはバランスを崩して倒れそうになる子もいましたが、全員が最後までやりきりました!

これから稲の成長を観察したり、秋には稲刈りなども体験する予定です。炊き立てで、ふっくら香る、美味しい白ごはんを食べる日が待ち遠しいですね!

令和7年6月2日 【学びの庭】今年度のおはマンデーが始まりました

今年度の「おはマンデー」が、いよいよ始まりました!

「おはマンデー」とは、月曜日の朝に昇降口の前で、保護者の方と教職員が一緒に立ち、子どもたちと元気にあいさつを交わすPTAの取り組みです。あいさつと笑顔で、気持ちよく1週間をスタートさせることが目的です。

初日の今日は、少し下を向いていた子も、大きな声であいさつを交わすうちに、ぱっと笑顔が広がりました。あいさつは、された方も、した方も、気持ちがあたたかくなりますね。

「おはマンデー」は、これから毎週月曜日、3月まで実施していきます。保護者の皆さま、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

次回は、6月9日(月)です!

令和7年6月2日 夏はもうすぐ!プール清掃が行われました

だんだんと暑くなってきましたね。もう、夏はすぐそこまで来ています。夏といえば……そう、プールです! 暑い日に冷たい水の中で泳ぐのは、最高に気持ちがいいですよね。

今日は、清掃業者の方が学校のプールをピカピカにしてくれました!これから天日干しをして、きれいな水を入れていきます。

「早く入りたい!」という気持ち、よ〜く分かります。でも、もう少しだけお待ちくださいね。楽しみは、ちょっと先に取っておくのがいちばんです♪

よくある質問と回答

お問い合わせ

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.