ここから本文です。

更新日:2024年1月31日

1月31日(水曜日)黒田家代官屋敷資料館常設展示リニューアル

黒田家代官屋敷資料館の展示品が昨年11月末からリニューアルされています。

代官屋敷資料館は、国指定重要文化財「黒田家住宅」に代々伝わる調度品を展示し、江戸時代の代官の生活や黒田家の歴史を伝える資料館です。今回、江戸時代の代官の暮らしぶりをより分かりやすく伝えるため、平成22年度以来およそ13年ぶりに常設展示を大幅にリニューアルしました。

新しくなった展示では、黒田家に収蔵されている調度品がどのように使われていたかをイラストで解説しているほか、新たに発見された「横地陣屋絵図」の複製品を展示。江戸時代、黒田家の代官が勤務していた陣屋の配置が詳細にわかる資料で、これまでよくわかっていなかった公人としての黒田家の姿を知ることができる貴重な資料です。

黒田家にお越しの際は、ぜひ代官屋敷資料館にもお立ち寄りください。

<代官屋敷資料館>

■住所:菊川市下平川862-1

■開館時間:午前10時~午後4時※代官屋敷梅まつり期間中(2月4日~3月3日)は午前9時開館

■休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は次の日)※代官屋敷梅まつり期間中(2月4日~3月3日)は無休

■入館料:1人160円(市内在住者と中学生以下は無料)

■問い合わせ:先社会教育課文化振興係(市埋蔵文化財センター内TEL:0537-73-1137)

1月29日(月曜日)菊川東中で地域の人と協働した学習支援を行いました

学習会では、「学びの庭スタッフ」と呼ばれる、元校長や元教員、教員を目指す大学生や地域ボランティアを講師に招き、生徒は同スタッフから、数学の基礎的な内容を教わりました。

参加した生徒は、「解きやすい問題から始めているので、すらすら解けて楽しいです」と話しました。

講師を務めた大学生は、「楽しそうに学習してくれるので、教えていて私も楽しいです。教える機会があったら、また参加したいです」と話しました。

今回の学習支援は、2月と3月にも行う予定です。

1月28日(日曜日)国指定重要文化財の「黒田家住宅」で防火訓練が行われました

1月29日、菊川市下平川の国指定重要文化財「黒田家住宅」で、防火訓練が行われました。1月26日の文化財防火デーに合わせ、火災時の初動体制の再確認や文化財保護と愛護意識向上などを目的に例年実施しているもの。市消防本部や消防団、自主防災会や近隣住民などおよそ50人が参加し、消防署への通報や建物への放水など、本番さながらの訓練が行われました。

訓練は、長屋門西側の茂みから出火し、長屋門や母屋にも延焼の可能性がある想定で行われました。市教育委員会の職員が長屋門前で発煙筒を焚くと、火災報知器が作動し、大きな音と共に放水設備が作動しました。その後、所有者が消防署へ通報。また、いち早く駆け付けた地域の自主防災会が、敷地内に設置されている放水銃で所有者と共に放水を開始しました。数分後に消防本部や消防団が、ポンプ車に乗って駆け付け、手際よく配置につくと、長屋門前や住宅敷地内、屋敷を囲むお堀から10分ほど放水を行いました。

訓練後、二俣章太郎消防署長が講評を述べ、「自主防災会と消防署、消防団の連携と役割分担がしっかりと確認できた訓練でした。日本の文化財は木造が多く、火災が発生すると一瞬で失われてしまいます。貴重な文化財を次の世代につないでいくのは、今を生きる私たちの指名です。所有者の自助と地域の皆さんによる共助、そして消防の公助で黒田家住宅を守っていきましょう」と呼び掛けました。黒田家住宅の所有者である黒田淳之介さんは、「私たちも日頃から火の元には気を付けていますが、今後も皆さんの協力が必要です。引き続きよろしくお願いします」とお礼の言葉を述べました。

1月28日(日曜日)みねだ地域づくり協議会節分祭が行われました

1月28日、嶺田地区コミュニティセンター多目的ホールで、みねだ地域づくり協議会節分祭が行われました。同協議会の地域福祉健康部会が主催し開催している恒例行事。地域住民およそ150人が参加し、読み聞かせと豆まきを楽しみました。昨年までは新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小し、福豆の配布を実施してきましたが、今回、4年ぶりに例年通りの開催となりました。

はじめに、読み聞かせボランティアの「水ようおはなし会」による歌と人形劇が行われました。「何が釣れたかな」や「鬼の布団」などの作品を人形劇で読み聞かせたほか、みんなで歌を歌って楽しみました。その後、会場内に鬼の格好をしたコミ協のメンバーが入ってくると、子どもたちは配られた福豆を「鬼は外」「福は内」と叫びながら鬼にぶつけると、鬼たちは観念した様子で会場から逃げていきました。

最後は、お菓子まきが盛大に行われ、掛け声とともにたくさんのお菓子が投げられると、大人も子どもも夢中になってお菓子を持参した袋の中に入れていきました。袋いっぱいにお菓子を拾った男の子は、「人形劇もお菓子まきもとっても楽しかった」と満面の笑顔で話してくれました。

コミュニティ協議会の三浦節男さんは、「やっといつもの節分祭が戻ってきてうれしいです。読み聞かせもお菓子まきも盛り上がって、地域の皆さんに楽しんでもらうことができました」と、うれしそうに話してくれました。

1月28日(日曜日)ひらかわコミ協おもしろ農園じゃがいも掘り

1月28日、下平川地内の畑で「おもしろ農園じゃがいも掘り」が行われました。ひらかわコミュニティ協議会が、休耕田を活用して野菜を育てながら、地域の子どもたちに農業体験をしてもらおうと開催している恒例行事。この日は平川地区に住む家族10組と同協議会の役員らおよそ40人が参加し、大きく実ったジャガイモの収穫を行いました。

このジャガイモは、「出島」という品種で、コミュニティ協議会の役員らが8月に会場となった畑に植えたもの。畑に集まった参加者は、予め役員が掘り起こしておいたジャガイモを拾い上げて籠に入れ収穫をしていきました。また、掘り起こさずそのままにしていた畝では、子どもたちが収穫を体験。スコップを地面に突き刺して、体重を加えて土を掘り起こすと、大きなジャガイモが土から出てくると、周囲の人から「出てきた」「大きいね」と歓声が上がりました。

作業は30分ほどで終了し、最後は1家族2キロのジャガイモがお土産として配られました。残りのジャガイモは、2月3日に開催される「長屋門フェスタ2024」の会場で販売される予定です。

参加した高橋玲果さん(れいか・小学2年生)は、「ジャガイモを掘るのが楽しかったです。もらったジャガイモは、お家でフライドポテトにして食べたいです」と笑顔で話してくれました。コミ協のメンバーで農業指導を行っている農家の大石憲司さんは、「今年は夏の気候が良かったせいか、大きくて数も多かった。子どもたちに楽しんでもらえて何よりです」と話しました。

1月27日(土曜日)加藤直明(トロンボーン)×松尾俊介(ギター)コンサート

1月27日、文化会館アエルでふれあいクラシック2024-わたしのまちにおんがくのたねをー「加藤直明(トロンボーン)×松尾俊介(ギター)コンサート」が開催されました。一流のアーティストを招き、クラッシック音楽を気軽に楽しんでもらうことを目的に、令和5年度公共ホール音楽活性化支援事業として実施。来場者およそ100人が、トロンボーン奏者の加藤直明さんとクラシックギター奏者の松尾俊介さんが奏でる心に響く音楽を堪能しました。

コンサートではクラシック音楽やスペインの音楽など全18曲が演奏され、演奏が終わるたび会場からは大きな拍手が送られました。

アンコールにも笑顔で応じた2人。演奏後にはサイン会も行われ、来場者との交流を楽しんでいました。

1月27日(土曜日)お菓子で考古学「土器片形クッキー「ドッキー」を作ろう!」が開催されました

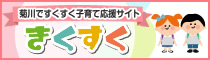

1月28日、六郷地区センター調理室で、本物の土器片そっくりなクッキー「ドッキー」を作るワークショップが開催され、親子6組14人が参加しました。市埋蔵文化財センターが、市民に文化財や土器のことを身近に感じてもらおうと開催したもので、おかしあそび考古学者のヤミラ先生を講師に招き、クッキーづくりをとおして弥生人の視点と考古学の視点を楽しく体験しました。

はじめに、ヤミラ先生がドッキーの作り方を説明しました。菊川市内で出土した土器の特徴を解説し、「本物そっくりなドッキーを作るには、土器の文様や色、まざりものをよく観察することが大切です」と話しました。次に、菊川市中内田にある「政所本屋敷遺跡」の発掘調査で出土した「嶺田式土器」と「菊川式土器」の土器片を1人1つずつ選び、観察シートに土器片の特徴を書き込んでいきました。土器片を手に取って形や色、文様の特徴をじっくりと観察し、色や混ざりものをどんなお菓子の材料で置き換えていくか考え、シートを完成させました。

シートが完成したら、いよいよクッキーづくりです。ヤミラ先生のお手本を見た参加者は、観察シートを見ながらココアパウダーやゴマ、紅茶の茶葉など、クッキー生地に混ぜる材料を選び、少しずつ混ぜながら色や質感を再現していきました。最後に、竹串や編んだ紐を使い、本物そっくりに模様を施していき、オーブンに入れて焼き上がりを待ちました。ドッキーが焼き上がると、発掘現場で実際に使っている整理票を点けて、本物の土器と並べて記念写真を撮りました。

講師を務めたヤミラさんは、「ドッキーづくりを通して、考古学の基礎となる『ものをよく観察することで、いろいろなことがわかる』という体験を伝えることができたと思います」と話しました。歴史が好きでこのイベントに参加した赤堀由芽さん(ゆめ・小学4年生)は、「土器の模様や色を再現するのが難しかったけど、上手くできてとても楽しかったです」と満足そうに話してくれました。完成したドッキーはお土産として持ち帰りました。

1月27日(土曜日)コンディショニングクリニックinKIKUGAWA

1月27日、菊川球場でコンディショニングクリニックinKIKUGAWAが開催されました。菊川球場の改修を記念し、市内の中学校に通う野球部員やスポ少野球の児童に、高校や中学に進学しても野球を続けてもらおうと市教育委員会が主催したイベント。元常葉菊川高校野球部員で、甲子園で「最強の二塁手」と評された町田友潤氏をゲストに招き、およそ40人が参加し、野球に特化したアスリートテストや野球の動きを取り入れたレクリエーションゲームで技術の向上と交流を図りました。

午前の部では、中学生が3グループに分かれて21種類のアスリートテストを実施しました。野球道具メーカーのZETT社が実施している打撃力や走力、筋力や柔軟性などの野球に必要な身体能力を専用の機械を使って数値化するもので、選手が自分の強みや弱み、伸ばしていくべき能力を客観的に知ることができるものです。選手たちは、仲間たちと競い合ったり励まし合ったりしながら、テストに挑み、好成績がでると、笑顔を見せて喜んでいました。

午後の部では、市内の野球スポーツ少年団に所属する小学生が加わり、中学生と一緒に野球の動きを取り入れたレクリエーションを行いました。「ボール回しタイムトライアル」と「ベースランニング対抗戦」の2種目が行われ、ベースランニング対抗戦では、ホームベースと二塁ベースを同時にスタートして、ダイヤモンドを1周し、リレー形式で全員が回りきるまでの速さを競いました。児童・生徒は本番の試合さながらに全力でベースを走り、追いつかれそうになると必死になってチームメイトを応援していました。

閉会式では、アスリートテストの結果が中学生に配られ、7種目で優秀な成績を記録した選手が表彰され、記念品が手渡されました。

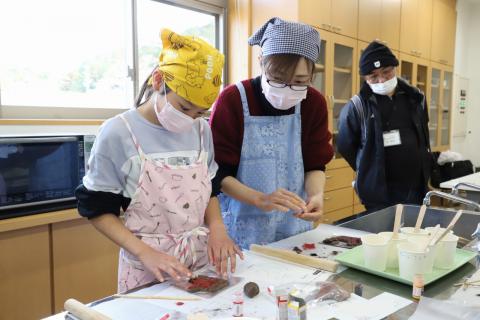

1月26日(金曜日)小笠北小児童が能登半島地震被災地支援募金を副市長へ手渡しました

1月26日、小笠北小学校で能登半島地震被災地支援のための募金を集めたことから、菊川市を通じて被災地に届けてもらおうと、同校で受け渡し式が行われました。

同校の運営委員会に所属する児童13人が中心となって、能登半島地震で被災された人々を支援するため、1月中旬からおよそ1週間、各クラスを回って募金を呼び掛けるなどの募金活動を実施。集まった募金9万6,790円が入った箱が、代表児童から原田修一副市長へ手渡されました。

児童代表の粕谷一華(いちか・小6)さんと中山来未(くるみ・小6)さんは、「少しでも被災した人の役に立ちたいと募金をはじめました。想像していた以上の金額が集まって、うれしく思います。被災地の皆さんは大変だと思いますが、がんばってください」と話してくれました。募金を受け取った原田副市長は、「皆さんの気持ちがこもっているせいか、募金箱がとても重たく感じます。石川県では家が倒れたりして大変な思いをしている人が大勢いるので、お預かりした募金は皆さんの思いと一緒に、しっかりと被災地に届けます。本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。

1月26日(金曜日)小笠東小学校4年生がパラリンピアンの山本篤選手と交流しました

1月26日、小笠東小学校の4年生35人がパラリンピアンの山本篤選手と交流しました。公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会の令和5年度障害者スポーツ応援隊派遣事業として行われたもの。児童が山本篤選手から義足や陸上競技のことについての講話を聞き、きれいな走り方のコツを教えてもらいました。

山本篤選手は、パラリンピックに4大会連続出場、陸上男子走り幅跳びの義足クラスで、2008年の北京大会と2016年のリオデジャネイロ大会でともに銀メダルを獲得した日本のトップアスリートです。山本さんは高校2年生の時にバイクの事故で左足の大腿部を切断したことや、高校卒業後に進学した義肢装具士になるための専門学校で競技用義足に出合い、陸上を始めたことなどを児童に話しました。その後、もっと早く走りたいという思いから健常者の大学生と一緒に練習をして自分を鍛えたことなどを話し、「挑戦することで、自分の得意なことや好きなことがわかってきました。皆さんも、どんな小さなことでもいいので挑戦してみてください」と、挑戦することの大切さを児童に伝えました。

その後、山本選手が速く走れるようになるためのコツを指導しました。山本選手は「つま先から着地して、バネを使うこと」「腕を振って前を見ること」といったコツを1つずつ丁寧に児童に教えていました。

女子児童は、「義足のことや走り方のコツを教えてもらって勉強になりました。私は理科が苦手なので、得意になるように挑戦しようと思いました」と感想を話しました。山本選手は、「子どもたちが素直に話を聞いてくれてうれしかったです。子どもたちに挑戦することが大切と伝えたからには、私も自身も常に挑戦し続けていくつもりです。まず5月のパラ陸上の世界選手権に向けて練習を重ね、その先のパリパラリンピックにつなげたいと思います」と話していました。

1月25日(木曜日)河城小学校で「ふれあいクラシック2024」が行われました

1月25日、河城小学校で「ふれあいクラシック2024」が行われ、同校4年生およそ40人がクラシック音楽の生演奏を楽しみました。文化会館アエルの「令和5年度公共ホール音楽活性化支援事業」として開催され、トロンボーン奏者の加藤直明さんとクラシックギター奏者の松尾俊介さんが市内小学校へ出向き、子どもたちの間近で美しいクラシックの演奏を披露しました。

最初に演奏されたのは、フランスの作曲家サン・サーンスの組曲「動物の謝肉祭」の中の1曲「白鳥」。加藤さんのどっしりとした中低音のトロンボーンと松尾さんの柔らかく優雅なギターが教室を包み込みました。演奏が終わると、加藤さんが、「この距離で生の演奏を聴いたり、トロンボーンやクラシックギターを見たりすることは、滅多にないと思います。今日は、さまざまな曲を演奏するのでクラシックを楽しんでください」とあいさつしました。次に、2人は武満徹作曲のワルツ「他人の顔」を演奏。加藤さんが児童の間近で演奏をすると、児童たちは目の前で奏でられるトロンボーンの迫力ある音に驚いている様子でした。

その後、加藤さんがトロンボーンの特徴を説明。トロンボーンは、唇を振動させて音を出すことや、スライド管を使って管の長さを変え、音の高さをコントロールすることを説明すると、児童たちは「すごーい」「おもしろい」と驚いた様子でした。また、松尾さんがクラシックギターの特徴を説明。自分の爪を伸ばして、弦を爪で弾いて演奏することや、弾き方によって音色が変わることを説明しました。

つづいて、ビートルズの楽曲「ブラックバード」、アストル・ピアソラ作曲「リベルタンゴ」など45分で7曲が演奏され、児童からは演奏が終わるたびに拍手が沸き起こりました。

演奏を聴いた児童は、「トロンボーンとギターの生演奏は初めて聞きました。もっと聴きたくてコンサートに行ってみたくなりました」と笑顔で話してくれました。

明日も横地小学校で同様のコンサートが開かれ、27日午後2時から文化会館アエルで2人によるホールコンサートが開催されます。

【加藤直明(トロンボーン)×松尾俊介(ギター)コンサート】

■日時:1月27日(土曜日)開場午後1時30分開演午後2時

■会場:文化会館アエル小ホール(菊川市本所2488-2)

■料金:一般1,500円、高校生以下500円

■主催者:文化会館アエル(Tel0537-35-1515)

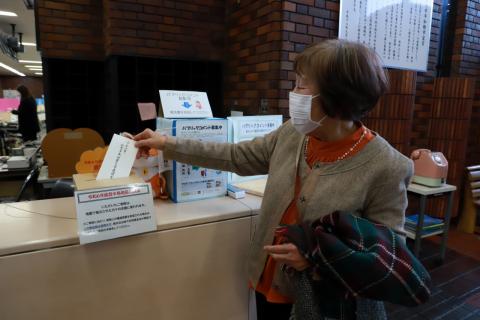

1月23日(火曜日)女性グループ「えぷろん」からのKIFUGAWAPROJECTへの寄附金に対する感謝状贈呈式

市内の女性グループ「えぷろん」から、昨年11月12日に行ったバザーの収益金5万円を寄附いただいたことから、1月23日、市役所で感謝状贈呈式が行われました。同グループのメンバー16人が出席し、長谷川寬彦市長から同グループの松本信子代表に感謝状が贈られました。

同グループは、昭和61年頃から活動をはじめ、平成元年に「えぷろん」と命名し現在は会員16名で活動を行っています。主な活動は婦人学級や生涯学習で、地域の子どもたちを対象とした宿泊訓練や節分祭り、お年寄り向けのお楽しみ会などを開催してきました。今回、会の誕生からおよそ35年が経過することから、その記念として菊川駅の整備に寄附していただくこととなりました。

松本代表は、「地域の皆さんに支えられてここまで活動を続けることができました。今回、35年の活動の証として寄附することができ、本当に感謝しています」と話し、長谷川市長は、「これまで、色んな活動をしていただき感謝します。広報を見て寄附しようと思っていただいたとのこと、本当にうれしく思います。ありがとうございました。新駅が完成したらぜひ見に来てください」と感謝を伝えました。

寄附金は、現在進めている菊川駅南北自由通路整備をはじめとした駅周辺整備事業として活用させていただき、駅舎が完成した際は、グループ名を刻んだ芳名板を駅舎南側外壁に設置します。また、同グループはこの日、令和6年能登半島地震への義援金として3万5千円も持参し、市の義援金の募金箱に入れてくださいました。

ありがとうございました。

1月21日(日曜日)「世界を知ろう!多文化共生理解講座」開講

1月21日、プラザきくる3階会議室で「世界を知ろう!多文化共生理解講座」の講座が開催されました。多文化共生社会の実現に向けて、市民に多文化共生への興味関心を高めてもらおうと市が企画したもの。2週連続講座でさまざまな国の文化や生活、言語について学んでもらいます。初回となるこの日は市内在住などの25人が参加し、地域支援課主催の「はじめての日本語教室」で日本語を学んだ、インド出身で市内在住のパラムさんが、母国のことを紹介しました。

はじめに、パラムさんは、家族構成や生まれた土地、どんな仕事をしているのかなどの自己紹介をしました。つづいて、スライドを使って、パラムさんが生まれた土地から近いインドの都市「AGRA(アグラ)」の観光名所「タージマハル」などや、有名な食べ物「ダルモス」を紹介しました。また、パラムさんが用意した「ペタ」や「ダルモス」といったインドでよく食べられるお菓子の試食が行われ、スパイシーな味のダルモスを食べた参加者は、「ベビースターを辛くしたような味」「おいしい」と感想を言っていました。

その後もパラムさんは、インドの一日は、毎日の習慣である礼拝から始まることや、一度炊いた米を、平たく押しつぶした乾燥米「ライスフレーク」を朝食で食べることなどが紹介。参加者は興味深そうに聞いていました。また、道路の渋滞が多いことや女性が毎日着用する「クルタ・サルワール」なども紹介されました。

最後に、参加者から、「日本では何を食べていますか」など質問されると、パラムさんは、「ベジタリアンで育ったので野菜や豆を買ってカレーなどの料理をしています。でも、日本にきてからはラーメンが好きでよく食べています」と丁寧に答えていました。

講座を受けた市内在住の柴田育子(いくこ)さんは、「インドの都市や生活の様子などがよく分かりました。ダルモスなどの試食もできて大満足な講座でした。次は、さまざまな国の料理を作ることも体験してみたいです」と話しました。

1月19日(金曜日)外国籍の子どもたちが昔ながらの餅つき体験をしました

1月19日、平川コミュニティ防災センターで外国籍の児童を対象にした餅つき体験が開かれました。外国籍の児童たちに日本の伝統行事を紹介し、日本人と外国人住民の交流などを目的に、菊川市青少年健全育成市民会議平川支部や民生児童委員などが協力して毎年開催している恒例行事。市内の外国人の子どもの就学施設「虹の架け橋菊川小笠教室」と高橋地内に子どもの居場所づくりとして開設している「こどもの文化センター」の外国人児童およそ34人が参加し、日本の伝統文化を楽しみました。

子どもたちは、地域の大人たちの指導のもと、杵と臼を使った餅つきを体験しました。杵が力いっぱい振られるたびに、会場からは「よいしょー」と大きな掛け声が上がりました。つきあがった餅は、同支部の有志の女性がみたらしやきなこ、あんこや大根おろしに味付けられ、参加者全員で食べました。

つきたての餅を食べたフィリピン国籍の中学2年生の男子生徒は、「はじめて食べたけどおいしい!みたらし味が1番おいしかった」と笑顔で話してくれました。

同支部長の佐藤清宣(きよのぶ)さんは、「コロナ禍の間は、できたての餅を一緒に食べることはできなかったですが、今回は一緒に食べられてよかったです。日本には、餅つきがあることを知ってもらい、今日体験したことを、家の人にも教えてあげてほしいです」と話しました。

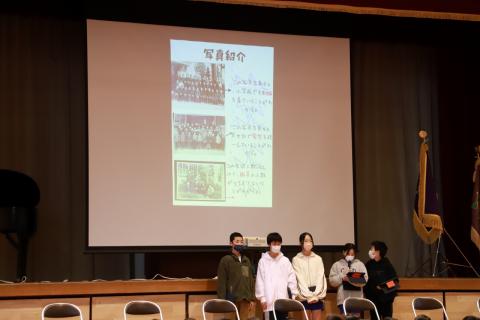

1月19日(金曜日)加茂小学校で開校150周年行事が行われました

1月19日、加茂小学校で、加茂小学校150周年記念行事が行われました。開校150周年を記念し、加茂地区自治会が同校の校旗を新調し寄贈したことから、感謝の気持ちを全校児童で伝えようと開催されたもの。児童・教職員およそ520人が、加茂地区の自治会長8人に感謝の気持ちを伝えました。

はじめに、同校の中山豊校長が「今回寄贈していただいた校旗は、卒業式などで使う大切なものです。加茂小学校のみんなが元気で仲良く生活してほしいと願って地域の人が贈ってくれました。加茂小学校がこれからも良い学校になるよう、みんなで協力していきましょう」とあいさつしました。そして、市からの感謝状を校長が代読し、自治会の代表者に手渡しました。

続いて、6年生の代表が総合学習の時間で加茂地区の歴史について調べたことを発表しました。加茂地区にある「大頭龍神社」と「井成神社」について調べたグループは、2つの神社の特徴をクイズ形式で紹介。発表を聞いていた児童は手を挙げてクイズに答え、会場は大盛り上がりでした。また、加茂小学校の歴史を調べたグループが「昭和24年の1年生は32人しかいませんでした。また、髪型も男子が坊主頭、女子がおかっぱ頭で統一されていました」と話すと、児童からは驚きの声が上がりました。そして、児童から自治会長へお礼の品として150周年記念のクリアファイルが手渡され、全員で加茂小学校の校歌を歌って感謝の気持ちを伝えました。

最後に、加茂地区自治会長の原田康雄さんが、「私も50年くらい前に加茂小学校を卒業しました。今回の校旗は、地区に住んでいる人みんなから集めたお金で買わせていただきました。新しい校旗はみんなの成長を見ています。勉強も遊びも一生懸命頑張って、元気に成長してください」とお礼の言葉を述べました。

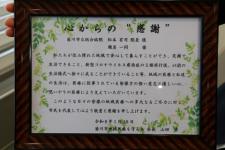

1月18日(木曜日)菊川市地域医療を守る会から菊川市立総合病院へ感謝状を贈呈

1月18日、菊川市立総合病院で菊川市地域医療を守る会から同病院の職員へ感謝状が贈呈されました。同会は、地域住民が安心して暮らせる地域にするために、住民が主体となり医療や福祉、介護のつながりを育てることを目的に活動しています。今回は、市民の命と健康を守るために、日々医療行為に従事されている皆さんに感謝の気持ちを伝えようと行われました。

同会の山田勇会長が「私たちが安心して暮らせるのは、医療に従事されている皆さんが私たちに寄り添ってくださっているおかげです。先生方の尽力に対し、市民を代表して感謝を申し上げます」と感謝の言葉を述べ、松本有司院長に感謝状を手渡しました。松本有司院長は、「これまで以上に地域で連携しあい、この地域の医療を守っていけたらと思っています。菊川市地域医療を守る会の皆さんの協力をお願いします」とお礼の言葉を伝えました。

同会は1月4日(木曜日)に菊川市家庭医療センターの職員にも感謝状を手渡しました。

1月18日(木曜日)小笠北小学校6年生が卒業制作の「竹灯籠」を製作しました

1月18日、小笠北小学校で6年生児童が卒業記念制作としてオリジナルの竹灯籠作りに挑戦しました。放置竹林を活用して竹灯籠を制作し、ライトアップなどのイベントを行っている市民団体「たねあかり」が講師を務め、児童が世界に一つだけの竹灯籠を制作しました。児童は、予め、猫や犬、アニメのキャラクターなどの自分が好きなイラストを描いて、ドリルで穴を開けるための目印を書き加えた紙を用意。長さおよそ30cm、直径およそ10cmの竹筒に貼り付け、電動ドリルを使って穴をあけていきました。途中、ドリルの直径を変えながら大小の穴を開けて図柄を仕上げていきました。最後に、講師がガスバーナーで表面を焙って、表面を雑巾で丁寧に磨くと、図柄の輪郭がキレイに浮かび上がり、竹灯籠が完成しました。

児童はでき上がった竹灯籠を早速電球にはめて光の漏れ具合などを確認して、「キレイ」「上手くできた」と歓声を上げていました。

かわいい猫の絵の竹灯籠を作った杉山満里子さんは、「大きな穴を開けるときに力が必要で大変でしたが、とっても楽しかったです。絵柄がかわいく仕上がって満足です」と話してくれました。

講師を務めた塚本隆男さんは、「子どもたちに、放置竹林のことを知ってもらうと同時に、竹灯籠づくりを通して、新しい竹文化が根付いてくれればうれしいです」と話しました。

完成した作品は、2月22日から24日に小学校の近くにある国指定重要文化財「黒田家住宅」で開催される「代官屋敷竹あかり展」に展示される予定です。

1月18日(木曜日)菊川保育園で「おいしいお茶の淹れ方教室」が開催されました

1月18日、菊川保育園で「おいしいお茶の淹れ方教室」が開催されました。子どもたちに、菊川市の特産品であるお茶への理解を深めてもらうために、市のまちづくり出前行政講座を活用して行われたもの。年長児23人が参加し、急須を使ったおいしいお茶の淹れ方を学びました。

園児は、最初に日本茶インストラクターの松村春三(はるみ)さんから、茶葉の量やお湯の温度などのおいしく淹れるための7つのコツを学びました。その後、JA職員やJA遠州夢咲組合員で組織し、お茶の普及活動をしている「深蒸し茶レンジャー」の7人に手伝ってもらいながら、急須でのお茶淹れに挑戦。湯飲みにお茶を2煎目まで淹れ、飲み比べました。園児たちは、「濃い方が好き」「2回目のほうが苦かった」などの感想を口にしていました。また、ほうじ茶や玄米茶など、深蒸し茶とは違う5種類の茶葉が用意され、園児たちは好きなお茶を選んで、飲み比べました。

お茶の飲み比べをした黒田倉丞(そうすけ)さんは、「1回目も2回目のお茶も、どちらもおいしかった。玄米茶がお茶漬けの匂いがしたよ」と話してくれました。講師を務めた松村春三さんは、「お茶にはさまざまな種類があって味も違うことを知ってもらいたいです。お茶のことを知るきっかけになってくれたらいいです」と話しました。

1月17日(水曜日)河城保育園で「おいしいお茶の淹れ方教室」が開催されました

1月17日、河城保育園で「おいしいお茶の淹れ方教室」が開催されました。子どもたちに、菊川市の特産品であるお茶への理解を深めてもらうために、市のまちづくり出前行政講座を活用して行われたもの。年長児12人が参加し、急須を使ったおいしいお茶の淹れ方を学びました。

園児は、最初に日本茶インストラクターの松村春三(はるみ)さんから、茶葉の量やお湯の温度などのおいしく淹れるための7つのコツを学びました。その後、JA職員やJA遠州夢咲組合員で組織し、お茶の普及活動をしている「深蒸し茶レンジャー」の2人に手伝ってもらいながら、急須でのお茶淹れに挑戦。湯飲みにお茶を2煎目まで淹れ、飲み比べました。園児たちは、「温かくておいしい」「2回目のほうが苦かった」などの感想を口にしていました。また、ほうじ茶や玄米茶など、深蒸し茶とは違う5種類の茶葉が用意され、園児たちは好きなお茶を選んで、飲み比べました。

お茶の飲み比べをした鈴木真羽(まう)さんは、「1回目のお茶は薄くて、2回目のお茶は苦かったけど、どちらもおいしかったです」と話してくれました。

講師を務めた松村春三さんは、「お茶にはさまざまな種類があって味も違うことを知ってもらいたいです。お茶のことを知るきっかけになってくれたらいいです」と話しました。

1月13日(土曜日)きくのんおたんじょう会が開催されました

1月13日、きくのんおたんじょう会が中央公民館で開催されました。親子連れなどおよそ300人が来場し、きくのんが菊川市民になってから10回目の誕生日をみんなでお祝いしました。

会場には、昨年1年間のきくのんの活動を記録した写真が飾られ、来場者は「かわいい!」などと言いながら眺めていました。会場にきくのんが登場すると、来場者はきくのんと触れ合ったり、写真撮影をしたりして楽しみました。今年は、掛川市マスコットキャラクター「茶のみやきんじろう」くんと、御前崎市マスコットキャラクター「なみまる・ふうちゃん」が遊びに来てくれて、きくのんの誕生日をお祝いしてくれました。

たんじょう会では、きくのんに関するクイズに答えて全問正解者の中から抽選で、きくのんオリジナルグッズのトートバッグやハンドタオルが当たる「きくのんクイズ」や、事前申込者を対象とした、「ロゼットキーホルダー作り」と「スクラップブッキング」のワークショップが開催され、来場者はきくのんと楽しいひと時を満喫しました。

参加した親子は、「きくのんに書いてきた手紙をきくのんにプレゼントしました。きくのんと写真を撮ったり、ロゼットキーホルダーを作ったりして楽しかったです」と笑顔で話しました。家族で参加した市内在住30代男性は、「可愛らしいきくのんを、市内だけでなく他市にも知ってもらいたいです」と話しました。

1月13日(土曜日)小笠児童館で「小学生チャレンジGO!和太鼓演奏&体験会」が行われました

1月13日、小笠児童館で「小学生チャレンジGO!和太鼓演奏&体験会」が行われました。「小学生チャレンジGO!」は、同館が毎月小学生向けにさまざまなイベントを企画している人気行事。この日は、掛川文化財団かけがわアーツ所属の「掛川太鼓演衆」のメンバー6人を講師に招き、市内の小学生11人が和太鼓の演奏に挑戦しました。

はじめに、掛川太鼓演衆のメンバーが迫力満点の演奏を披露。大小の和太鼓が奏でる、会場の床を揺らすほどの大きな音に、児童たちは聞き入っていました。

次に、子どもたちが和太鼓の演奏に挑戦しました。メンバーが正しいバチの持ち方や叩くときの姿勢などを丁寧に指導。はじめは緊張していた子どもたちもだんだんとコツをつかんでいき、大きな音を鳴らすことができるようになりました。最後に、「風」という曲の演奏に挑戦しました。子どもたちが息を合わせてバチを交互に大きく振り下ろしたり、太鼓の縁の部分を叩いたりして見事に演奏すると、保護者からは大きな拍手が送られました。

小学4年生の望月菫礼(すみれ)さんは、「去年も和太鼓体験に参加して楽しかったので今年も参加しました。和太鼓の魅力は、大きな音と高い音がして気持ちが引き締まるからです」と話してくれました。

1月11日(木曜日)小笠書道部による作品展が開催中です

1月14日まで、菊川文庫2階展示室で、第44回小笠書道部作品展が開催されています。同部は、誰でも楽しく書や作品づくりができることを目指して活動をしています。今回、会員13人による作品およそ28点が展示されています。日ごろの活動の成果を、ぜひご覧ください。

<作品展>

菊川文庫2階展示室1月14日(日曜日)まで午前10時~午後4時30分

1月7日(日曜日)はたちの集いが開催されました

1月7日、菊川文化会館アエルで、今年度20歳になる学年を対象に、従来の成人式を改めた「令和6年菊川市はたちの集い」が開催されました。平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの対象者474人のうちおよそ340人が出席。今年度20歳を迎えた若者が、力強く大人への第一歩を踏み出しました。また、昨年まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不可能となっていた対象者本人以外の入場が今年は可能となり、出席者たちは、旧友や家族、恩人などと一緒に新たな門出を祝いました。

式典では、「はたちの決意」と題し、3人のはたち代表が登壇。「これまで支えてくれた方々に感謝の気持ちを忘れずに日々を過ごしていきます」「地元菊川市でまちづくりの一員として頑張っていきます」などと、力強く決意を述べました。現在消防士として市内で働く代表の一色康聖(こうせい)さんは、元旦に発生した令和6年能登半島地震に触れ「市消防本部からも災害現場へ出向し、救助活動を行っています。これからも菊川市の安心、安全を守るために日々の訓練に努めていきます」と話しました。また、長谷川寬彦市長は今年の漢字として発表した「夢」をテーマに式辞を述べ、最後にハーモニカの演奏を披露しました。市の同報無線でも流れている童謡「ふるさと」を演奏すると、会場からは大きな拍手が送られました。市長は「皆様には、得意分野を追及して、将来の武器になるものを身に付けていただきたいです」と出席者を激励しました。その後、市から知識や見聞を深めてほしいと「図書カード」が、菊川市環境衛生自治推進協議会から、地球環境に配慮する精神を養ってほしいと「マイ箸」が記念品として贈られ、長谷川市長と同協議会の酒井幸寛会長がはたち代表に手渡しました。

式典終了後には、アトラクションを開催。参加者が中学生時代にお世話になった教師からのビデオレター「恩師のメッセージ」の放映と、菊川吹奏楽団と小笠高校吹奏楽部による華やかな合同演奏が会場を盛り上げました。たくさんの祝福や励ましを受けたはたちの若者たち。新たな門出を喜ぶとともに、新しい時代への希望を胸に、飛躍を誓いました。

1月6日(土曜日)令和6年菊川市消防出初式が行われました

菊川市消防出初式が1月6日、消防庁舎敷地内の消防防災ヘリポートで行われました。10分団で構成する市消防団の団員200人をはじめ、市消防本部、来賓などが参加。地域防災への決意を新たにしました。

式典に先立ち、令和6年能登半島地震の犠牲者に全員で1分間の黙とうがささげられました。また、消防署の職員が被災地に災害支援のため派遣されていることから、消防署員は参加せず、恒例の一斉放水も取りやめとなりました。

式典では、消防庁長官表彰や静岡県消防協会会長表彰、同小笠支部会長表彰、市消防団長表彰など功労者86人の表彰が行われました。また、消防団員家族に対する感謝状の贈呈も行われました。式辞では、縣佑次団長が、元日に令和6年能登半島地震の被害に触れ、「改めて地震の恐ろしさを思い知らされました。今後いつ発生するかわからない自然災害に備え、日々訓練を重ね、菊川市の防災力を強化しなければと痛感しました。団員も今一度、自宅の家具の固定や備蓄品の見直しを徹底し、今後の訓練に励んでいきましょう」と呼びかけました。

最後に、まとい会会長の発生で火の用心三唱が行われ、今年1年の無火災・無災害と能登半島地震の被災地の1日も早い復興を祈願しました。

1月5日(金曜日)新春初揉み会が開催されました

1月5日、町部地区センターで菊川茶手揉保存会と小笠手もみ製茶技術保存会による毎年恒例の新春初揉み会が開催されました。両会から10人の会員が参加し、今年の茶業繁栄と新年のお祝いをかねて茶葉を手もみしました。

今回の茶葉は、昨年収穫した一番茶を機械で途中まで加工し、冷凍貯蔵しておいたもの。会員たちは、3台の「ほいろ」の上で、およそ3キログラムの茶葉を伝統の手もみ技法を駆使して揉んでいき、およそ3時間かけて丁寧に水分を抜き、仕上げていきました。

菊川茶手揉保存会の落合とし会長は、「100歳の皆さんに美味しいお茶を飲んでもらいたいと心を込めて揉みました。昨年は深蒸し菊川茶がGIを取得したので、今年は自信をもって菊川のお茶を全国の人に広めていけたらと思います」と話しました。

仕上げた茶葉は、両会の会長から原田修一副市長などに手渡されたほか、市内に住む今年度100歳を迎える18人に郵送されました。

1月4日(木曜日)『新春福Book』の貸し出しが行われています

1月4日から小笠図書館で「新春!福Book」が行われています。新年の始まりに、普段読まないジャンルの本を借りてもらおうと図書館が毎年実施しています。福BOOKは、テーマに沿って選んだ2冊の本を、中身が見えないように包装して貸し出すもの。今年は、「犬と暮らすこと」や「ホット一息」など、図書館職員が選書した一般向け60袋と、菊川市子ども司書が選出した「5分ごとに感情変化!」など幼児から中高生・一般向け24袋と、が用意されました。

「おもちの食べ方、いろいろあります」と書かれた袋を借りた市内在住の女性は、「お正月のおもちが残っているので、お雑煮以外の食べ方を知りたくて選びました」と話し、「てつどうの本」と書かれた袋を借りた市内在住の4才の青野虎汰郎(こたろう)くんは、「電車が好きだからこの本にしたよ」と話してくれました。新しい1年の始まりに、図書館ならではの「本との出会い」を楽しんでみませんか。※袋が無くなり次第終了します。

1月4(木曜日)仕事始め式が行われました

1月4日、市役所で仕事始め式が行われました。課長級以上の幹部職員およそ40人が参加。原田修一副市長の発声にあわせ、全員で菊川市民憲章を唱和し、長谷川寬彦市長が職員に向け訓示を行いました。

市長はまず令和6年能登半島地震にふれ「元旦の日に能登半島を震源とする地震におきまして多くの方が亡くなられたことご冥福をお祈りします。情報収集や派遣など災害対応に集まっていただいた職員のみなさんありがとうございました。原子力災害時における広域避難に関する協定を結んでいる富山県氷見市と高岡市ではまだまだ厳しい状況が続いています。協定を結んでいる中で、菊川市としてできることをしっかりと動いていく必要があります。また、いつ起きるかわからない発災に備えるため、今災害対応の中で課題に感じているところに対しスピード感を持って各部署で対応をお願いします」と災害に備え気を引き締めるよう指示しました。

つづいて、仕事の内容について「まず1つ目として、今年は市制20周年という節目の年です。令和6年度には、多くの記念イベントを開催する予定ですので、しっかりと周知をし職員も参加者となって20周年を盛り上げてください。2つ目に、管理職の皆さんへ職員の育成、健康管理をお願いします。職員の人となりを知り積極的なコミュニケーションと、健康面へ気を配り若手職員が長く続けたくなるような職場となるような環境づくりをお願いします。3つ目に毎年お願いをしている接遇についてです。最近では、良い接遇ができる人とできない人の差が大きく開いてきました。ベテラン、若手関係なくできていない人にはしっかりとした指導をお願いします。また、事業に関して前例通りではなく、前例+αを心掛け市民のニーズ、本来の目的に沿った内容を目指してください。お願いばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いします」と述べました。

式終了後には、勤続30年を迎えた職員12人の表彰が行われ、市長から対象職員へ表彰状が手渡されました。

よくある質問と回答

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.