ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 令和4年12月まちの話題を紹介します

ここから本文です。

更新日:2022年12月19日

12月26日(月曜日)みんなで冬休みの宿題をやる会が開催されました

12月26日、平川コミュニティ防災センターで「みんなで冬休みの宿題をやる会」が実施されました。親が共働きなどの理由で家にいる子どもたちに交流の機会を与えることを目的に、青少年健全育成平川支部が毎年夏休みと冬休みに実施している恒例行事です。平川地区の小学生12人が、同支部のメンバー6人や中学生ボランティアの2人と冬休みの宿題をしました。

参加した児童は、冬休みの宿題に集中して取り組み、分からない問題がある人は、同支部のメンバーやボランティアの中学生に教えてもらいながら問題を解いていきました。

兄妹で参加した小学4年生の稲垣登也(とうや)さんと小学2年生の稲垣りなさんは、「みんなで宿題をやると楽しい」と話してくれました。

同支部の佐藤清宣さんは、「宿題は休みに入ってすぐに始めた方が、子どもたちは勉強に対してやる気があります。働く親や子どもたちのためにも、これからも続けていきたいです」と話しました。ボランティアの岳洋中学校2年生の野口弘誠(こうせい)さんは、「勉強を教えることは、自分のためにもなりました」と話し、同校2年生の袴田大雅(たいが)さんは、「勉強を教えることで、自分も小学校の勉強の復習になりました」と話しました。

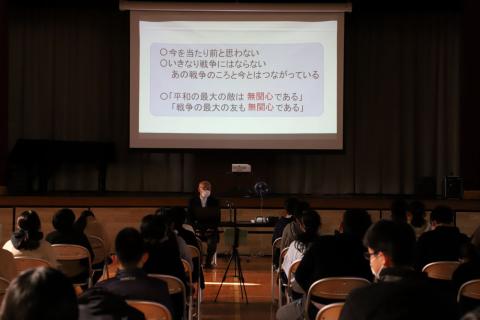

12月19日(月曜日)加茂小学校6年生が被爆体験伝承者の講話を聴きました

12月19日、加茂小学校で6年生児童70人が「被爆体験伝承者」の講演を聞きました。公益財団法人広島平和文化センターの委嘱を受け、被爆者の体験を語り継いでいる「被爆体験伝承者」の村上俊文さんが講師となり「平和のとりでを築く」と題し、村上さんが被爆体験証言者の故・兒玉光雄さんから聞いた被爆体験と平和への願いを児童たちに伝えました。

村上さんは、静岡県での戦争被害や、戦後の第五福竜丸の被爆事件を紹介し、戦争や原爆が静岡でも身近なことであると説明しました。また、戦争は戦地に行く大人だけでなく、子どもたちにも大きな影響を及ぼすことを説明。戦時中は、授業が受けられなくなるだけでなく、軍に関係する工場で働くことになったり、食料や物資が手に入らなくなったりするなど、子どもたちにも不自由を強いることになると話しました。

次に、被爆体験証言者の故・兒玉光雄さんの証言を村上さんが伝えました。兒玉さんは中学1年生の時、学校で被爆しました。教室で同級生と談笑していると突然ものすごい光で辺りが包まれ、意識を取り戻すと崩れた校舎の瓦礫に埋もれて、奇跡的に助かりました。何とか瓦礫から這い上がると、ガラスの破片が全身に刺さったまま、他の生徒を助けようとする人、やけどを負った人でいっぱいのプール、迫りくる炎と瓦礫に取り残された同級生など、この世の物とは思えない辛い場面が次々と訪れます。村上さんが真剣な口調で兒玉さんの体験を話すと、児童たちは静かに聞き入っていました。

村上さんは、「兒玉さんは、生き抜こうとする強い思いや周りの人の助けによって被爆を経験しながらも88歳まで生きることができました。そして、亡くなった同級生への思いから、強い使命感を持って自身の体験を語ってくださいました。今日の話を聞いて共感したこと、心を動かされたことを家族や友達に話してほしいです。握手をする手が人を撃つ手にもなります。想像力を働かせて、平和な世界を作っていくためにはどうしたら良いか、改めて考えてみてください」と語りかけました。

質疑応答の時間では、児童からの「被爆した時の被爆者の気持ちを教えてください」との質問に対して、村上さんは、「私は本人ではないのでわかりませんが、被爆者の中には、兒玉さんのように伝えたいという思いを持って話してくれる人もいれば、あまりにも辛くて口にすることもできない、思い出したくもないという人も大勢いました。みなさん、そのくらい苦しい気持ちだったと思います」と答えていました。

講演後、村上さんから平和記念資料館のパンフレット、被爆者の証言をまとめた本、人数分以上の折り鶴が代表児童に手渡されました。

最後に幸野逢生(あおい)さんが、「自分は平和な世界になって欲しいと思っていますが、村上さんの話を聞いて、戦争の悲惨さや平和の尊さを改めて学びました」と生徒を代表してお礼の言葉を伝えました。村上さんは、「平和について考えるのは難しいです。ですが、例えば友だちを大切にすることや仲良くすること、お互いを思いやることなど、身近なことで何ができるのかを考えることが平和を考えることに繋がります」と活動の意義を話しました。また、ロシアとウクライナの戦争について、「当時も『日本は正しい』とみんなが信じて太平洋戦争に突入してしまいました。今のロシアとウクライナも同じです。それぞれの国が正義を掲げて戦っていますが、そのしわ寄せが市民にきています。対話することを大切にしてほしいです」と警鐘を鳴らしました。

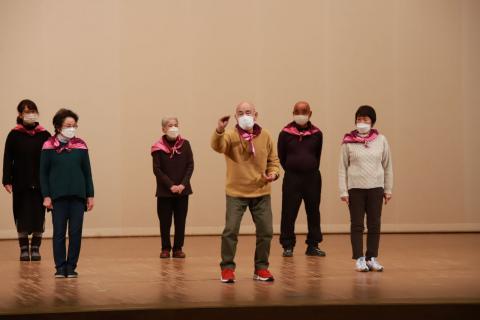

12月18日(日曜日)和田おたっしゃクラブのクリスマス会

12月18日、和田公会堂で高齢者対象のサロンを開催している和田おたっしゃクラブのクリスマス会が行われ、地域の高齢者16人が参加しました。同クラブは月に1回開催され、健康体操をしたり、懐かしい歌をみんなで歌ったりして交流を深めています。

この日はクリスマスの特別企画として、ビンゴ大会が行われました。サポーターの人がビンゴマシンを使って数字を1つずつ読み上げると、参加者はビンゴカードを確認して、「あった!」「またダメだ」と一喜一憂しながらビンゴが揃うのを待ちました。見事ビンゴになると、折り紙のサンタクロースがプレゼントの袋を背負っているように見えるお菓子とジュースの入った袋が手渡されました。

ビンゴゲームの後は、パラスポーツのボッチャを全員で体験しました。青と赤の2チームに分かれ、的となる白い球に自分の球をなるべく近づけるルールで行われました。ほとんどの人が初めて体験するとのことで、はじめのうちは白い球を通り過ぎてしまったり届かなかったりしましたが、だんだんとコツをつかんで、的の球にピタリと寄せると、会場からは「上手い!」や「惜しい」といった声が上がり、大盛り上がりでした。

会の終了後、お土産として、サポーターがついたあんこ、柚、ヨモギの3種類のお餅が渡され、参加者は大満足でした。

北原史子(ふみこ)さん(83歳)は、「毎回いろいろなことをやってもらって楽しいです。普段、あまり外に出ないので、こういう機会にみんなで集まって交流できるのがとてもうれしいです」と感想を話しました。

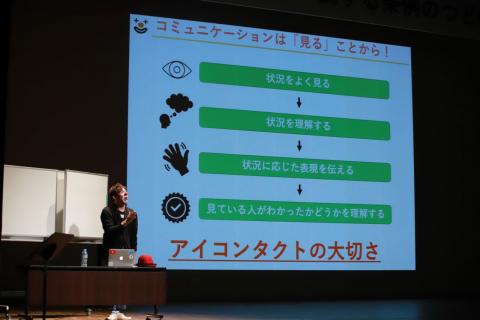

12月17日(土曜日)第4回菊川市手話言語に関する条例のつどいが開催されました

12月17日、文化会館アエル大ホールで第4回菊川市手話言語に関する条例のつどいが開催されました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で3年ぶりに開催。ろうあ者団体や通訳者団体、手話サークルの会員、市民などおよそ100人が参加し、講演やゲーム、歌をとおして手話に親しみました。

同条例は、平成29年4月1日に施行され、手話の理解や普及を促進するために、菊川市、掛川市、御前崎市の3市で、手話を必要とする人が手話を使って安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。

前半の部では、デフコメディパフォーマーの「大道芸人きぼう」こと松本拓也さんによる講演とコメディパフォーマンスが行われました。松本さんは、自身の生い立ちを紹介。生まれつき耳が聞こえず、祖父母がろう者、母親がコーダ(耳が聞こえない人のもとで育った人)という全国的にも珍しい家庭で育ったことや、幼少期に、ミスタービーンやチャップリンといった無声映画に出会い、言葉でコミュニケーションが取れる人があえて言葉を使わない表現を行っていることに感動し、自身も小学生のころにクラウンとしてデビューしたことなどを紹介しました。また、手話を学んでいる人に向けて、「クラウンも手話も相手のことをよく見ることや状況判断が大切です。自分から能動的にコミュニケーションを取って、あなたに伝えたい、あなたのことをわかりたいと思って接することが大切です」と手話上達のコツを伝えました。講演の後には、きぼうさんによるコメディパフォーマンスが行われ、パントマイムやジャグリングのほか、お客さんを巻き込んだゆかいなステージが繰り広げられ、来場者からは大きな笑いや拍手が沸き起こりました。

後半の部では市内の手話サークル「手話サークルひまわり」と「手話サークル太陽の会」がそれぞれ手話ゲームを行いました。じゃんけんの「グー・チョキ・パー」の手の形を使った手話をみんなでやったり、昔話をジェスチャーで表現してなんの話か当てるゲームを参加者と一緒にやったりして楽しみました。最後には、参加者全員で「手のひらを太陽に」の歌を手話で歌いました。菊川市手話言語条例推進委員会の藤原基時(もととき)委員長は、「3年ぶりに開催できてとてもうれしいです。最近では市のユーチューブチャンネルで手話の動画を公開するなど少しずつ手話が広がってきています。いつでも、どこでも、だれとでも、手話でつながることができる世の中になるとうれしいです」と話しました。

12月16日(金曜日)「おせっかいの会」が菊川中央こども園園児にクリスマスプレゼントを贈りました

12月16日、菊川中央こども園で市民グループ「元気サロンおせっかいの会」が、同園園児にクリスマスプレゼントを贈りました。同グループは、地域の遊休農地で会員が育てた野菜や、家庭菜園の余剰野菜を販売し、購入者が代金の代わりに併設の募金箱へ収めたお金を募金に充当する「野菜福祉募金」を実施しています。社会奉仕活動の一環として、市内の認定こども園や幼稚園へクリスマスプレゼントを渡したいと、今日この募金を活用し、プレゼントが贈られました。今回は、菊川中央こども園の園児にクリスマス用のお菓子の詰め合わせセット160人分が贈られました。同グループのメンバーから園児代表6人へ手渡されると、園児たちはうれしそうに受け取りました。また、園児代表から同グループへ感謝状が手渡されました。

最後に、サンタやうさぎなどの着ぐるみを着た同グループのメンバーから、園児へ一人ずつお菓子の詰め合わせセットが配られると、「ありがとう」と元気にお礼を言いながら受け取りました。

同グループの落合岐良代表は、一年間の活動を振り返って、「コロナ禍で大変なことも多かったですが、ジャガイモの収穫など市内の園児とおせっかいの会の会員が触れ合いを通して、たくさんの子どもたちの笑顔が見ることができ元気をもらえました」と話しました。

12月15日(木曜日)菊川警察署年末特別警戒出発式

12月15日、菊川警察署で年末特別警戒出発式が開かれ、同署の警察官や御前崎市、菊川市内の地域防犯パトロール協力団体のメンバーなどおよそ70人が参加しました。

はじめに、吉川署長が、「年末年始は交通事故だけでなく、特殊詐欺や女性を狙った犯罪なども増加します。事件や事故を未然に防ぐため一層の警戒をよろしくお願いします」と挨拶。パトロールに出発するしました。

その後、双葉こども園の「ちびっこおまわりさん」たちが和太鼓の演舞を披露。元気な太鼓の音で警戒に臨む隊員を鼓舞しました。

式典終了後、隊員たちは、来賓や園児たちに見送られながら、パトカーや青色回転灯防犯車両に乗り込んでパトロールに出発しました。年末特別警戒は12月15日から31日までの実施となります。皆さんも交通事故防止と犯罪被害防止に努めましょう。

12月14日(水曜日)東遠地区消防本部連携訓練が実施されました

12月14日、市消防本部で令和4年度東遠地区消防本部連携訓練が実施されました。市消防本部と御前崎市消防本部、掛川市消防本部の東遠地区3消防本部と菊川警察署が初めて共催。近隣消防本部と管轄警察との連携強化や、負傷者の適切な搬送による救命率の向上を目的に、多数傷病者事案対応訓練を実施しました。

訓練では、マイクロバスと普通乗用車が追突した事故で、マイクロバスが河川敷に転落し、傷病者が多数発生している事案を想定して行われました。

はじめに、通報を受けた警察が現場確認や交通整理を行い、駆けつけた救助隊がマイクロバスの中にいる負傷者を設置された簡易救護所へ搬送しました。救護所では、指揮隊が負傷者の人数確認や外部への連絡などを行い、救護隊が負傷者を一人ずつトリアージし、重傷者から救護、搬送を行いました。本番さながらの緊張感の中、どの隊も連携をとりながらそれぞれの役割を果たしました。

市消防署指揮係長の酒井達矢さんは、「小山町や名古屋市など近隣でのバスの事故が多いことから、初めてマイクロバスの事故を想定した訓練を企画しました。このような訓練を通して、近隣消防本部と警察との連携を強化し、市民の生命身体を守るという消防の目的をより高度なレベルに上げていきたいです」と話しました。

菊川警察署警備課長の岡崎貴之さんは、「初めて近隣消防本部も参加する訓練に参加しましたが、大きい事故が発生すると、近隣消防本部とも連携をとる必要があります。これを機会に、連携を強めていかなければいけないとより実感しています」と話しました。

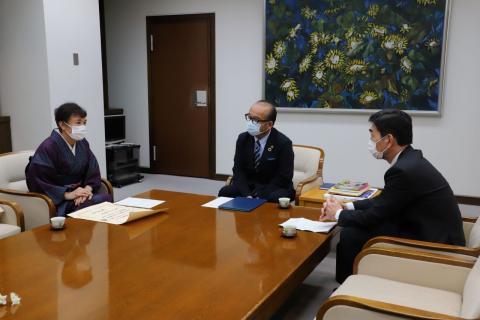

12月12日(月曜日)文部科学省社会教育功労者表彰を受賞した中嶌るり子さんが市長・教育長を表敬訪問

12月12日、市内在住の中嶌るり子さんが長谷川寬彦市長と松本嘉男教育長を表敬訪問しました。

中嶌さんは、平成10年から旧菊川町の社会教育委員を務め、平成25年10月からは市の社会教育委員長、令和2年4月からは県社会教育委員連絡協議会会長を務められています。今回、県社会教育委員連絡協議会から推薦を受け、文部科学省社会教育功労者表彰を受賞したことから、報告に来られました。

中嶌さんは、「私1人ではいただけなかった表彰です。他の社会教育委員さんをはじめとする皆さんの協力があってこそだと思います。本当にありがとうございました」と受賞のよろこびを語りました。長谷川市長は「社会教育委員を四半世紀も務めていただき、本当に素晴らしいことだと思います。地域の中でつながり、学んでいくことは大変重要です。今後も行政と地域をつなぐパイプ役として協力していただき、菊川の文化向上のためにお力添えをよろしくお願いします」と話しました。その後、松本教育長から記念品として、深蒸し菊川茶が手渡されました。

中嶌さんは、社会教育委員の他にも、菊川市国際交流協会を立ち上げ30年以上にわたり、外国人のホームステイの受け入れや市民のホームステイを支援するなど、国際交流事業を積極的に行っています。

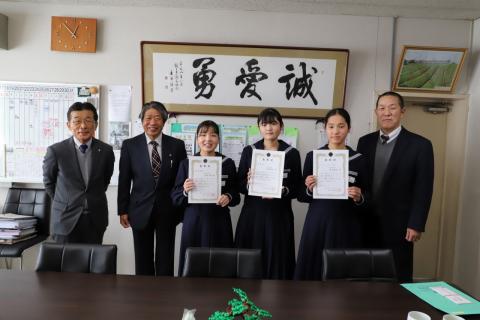

12月12日(月曜日)菊川ライオンズクラブ読書感想文コンクールの表彰式が行われました

12月12日、牧之原中学校で菊川ライオンズクラブ主催の読書感想文コンクール表彰式が行われました。子どもの読書を推進している同クラブでは、本を読み、親しんでもらうために毎年このコンクールを実施しています。

夏休み期間中に1200文字以内の感想文を書いてもらい、9月末まで募集を行いました。市内の3中学校(菊川西中学校、菊川東中学校、常葉大学附属菊川中学校)と牧之原中学校の生徒から19作品の応募があり、最優秀賞1作品、優秀賞4作品、ライオンズクラブ賞3作品が選ばれました。

牧之原中学校では、3年生の曾根千歳さんが最優秀賞、2年生の中村果音さんが優秀賞、1年生の廣田絢音さんがライオンズクラブ賞を受賞。受賞者の3人は、同クラブの速水正弘会長と坪井仲治青少年奉仕委員長から表彰状と記念品を受け取りました。

最優秀賞を受賞した曾根さんは、ヤングケアラーを題材とした小説「Withyou」を読んだ感想文を執筆。曾根さんは「この本に出会って、自分がヤングケアラーに該当する人とどう接したらいいかがわかりました。また、そういう人がいるということを知ってほしくて、感想文を書きました」と感想文を書いたきっかけを話しました。

【受賞者一覧】

○最優秀賞

曾根千歳(牧之原中3年)

○優秀賞

藤江理愛(菊川西中3年)

野村風太(菊川東中2年)

大石歩実(常葉大学附属菊川中3年)

中村果音(牧之原中2年)

○ライオンズクラブ賞

坂口礼佳(菊川西中3年)

西澤結菜(菊川西中2年)

池ノ谷美希(常葉大学附属菊川中2年)

石神光凛(常葉大学附属菊川中2年)

廣田絢音(牧之原中1年)

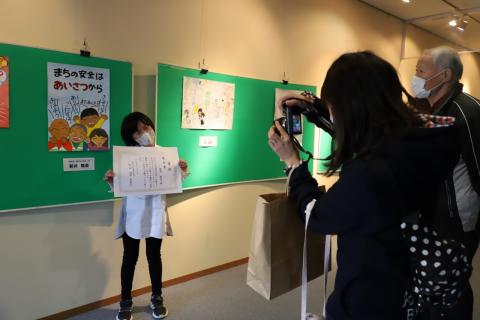

12月10日(土曜日)令和4年度菊川市安全安心ひとづくり市民大会が開催されました

12月10日、中央公民館多目的ホールで令和4年度菊川市安全安心ひとづくり市民大会が開催されました。地域社会と行政が相互に連携協力しながら意識の向上を図り、一人ひとりが犯罪や暴力の抑止や交通安全、青少年の健全育成活動に積極的に取り組むことを目的に開かれている恒例行事です。令和元年度以降、新型コロナウイルスの影響により開催を自粛していましたが、規模を縮小して3年ぶりに開催。およそ70人が来場し、講演を聞きました。

はじめに、菊川警察署の成瀬正吾交通課長が交通安全をテーマに講演を行いました。今年の静岡県内や菊川警察署管内の交通事故の発生状況を紹介し、「県内全体では交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、菊川警察署管内では増加傾向にあります。特に道路横断中の事故が多いので、運転手も歩行者も注意が必要です」と注意を呼び掛けました。また、自転車の事故防止について、県警で取り組んでいる「自転車の事故防止3つの柱プラスワン」や今年4月の道路交通法の改正によりヘルメットの着用が義務化され来年の5月から適用されることを紹介。「通学する子どもたちはヘルメットを着用しているが、大人になると着用していない人が多くなります。ぜひ大人がヘルメットを着用することで、子どもたちに手本を示してほしいです」と呼び掛けました。

後半では、安心安全なまちづくりに積極的に取り組んだ「安心安全まちづくりコンクール」の受賞自治会、「安心安全まちづくりポスターコンクール」の受賞者、「菊川市ボランティア2級」の認定者の表彰が行われ、「まちづくりコンクール」の最優秀賞を受賞した長池自治会と優秀賞を受賞した5自治会の代表者、ポスターコンクールの最優秀賞を受賞した落合龍生(りゅう)さん(河城小4年生)と優秀賞を受賞した5人に、菊川市交通安全会会長である菊川市連合自治会の酒井幸寛会長から賞状が渡されました。また、ボランティア2級に認定された岩瀬心花さんに、松本嘉男教育長から認定証が手渡されました。

菊川市安全安心まちづくりコンクール

- 最優秀賞 長池自治会

- 優勝賞 稲荷部自治会、三軒家自治会、東組自治会、東富田自治会、小川端自治会

菊川市安全安心まちづくりポスターコンクール

- 最優秀賞 落合龍生さん

- 優秀賞 新井陽菜さん、沖凜花さん、冨永花穏さん、坪井玲美那さん、大林癒空さん

菊川市ボランティア級認定表彰者

- 2級 岩瀬心花さん

12月9日(金曜日)若手職員対象の課題解決型研修「成果発表会」を実施しました

12月9日、菊川市商工会館で菊川市と静岡鉄道(株)の連携による、若手職員を対象にした「課題解決型研修」の成果発表会が行われ、市の若手職員4人と静岡鉄道(株)入社4年目の社員16人が参加しました。この企画は市内事業者の販路拡大の検討や事業提案などを通じて、相手のニーズに応える姿勢や企画発想力、実行力の習得などを目的に開催。市職員1人と静岡鉄道(株)の社員4人がチームを組み、9月から3カ月間取り組みました。市内の4事業者の課題を解決することをテーマに成果を発表しました。

各4チームは、課題解決のテーマの「販路拡大」や「認知度向上」についてスライドを使いながら取り組んだ過程や結果を発表しました。株式会社赤堀の「介護用防水商品の販路拡大」に取り組んだチームは、市ケアマネ協議会に参加して実際に介護現場で活躍しているケアマネージャーに商品を触ってもらい良さをアピールしました。また、アウトリガー株式会社の「オリジナルスパイスの販路拡大」のチームは、菊川産業祭やラック菊川店などで商品を知ってもらおうと手売り販売をして、売り上げ目標を達成するなど多くの人に商品を知ってもらうことができました。株式会社アイデアレンタルキッチンカーの「利用促進」のチームは、キッチンカーを使用しての販売ルールの説明資料に写真を多く使用して分かりやすくしたり、プラザきくる前などで出店体験を行ったりしました。株式会社鈴生の「販売規格外として処分される野菜の有効活用」のチームは、菊川産業祭や新静岡駅前で規格外販売イベントを行い、550玉のレタスが完売するなど処分される野菜が有効活用される成果をあげました。

長谷川寬彦市長は、「地域にも職員にも大きな成果を生み出した研修でした。この経験を糧として今後の仕事に活かしてください。これからも仲間を大切にして、さらに親睦を深めてください」話しました。

12月9日(金曜日)原田修一副市長就任

12月9日、市役所本庁舎で副市長の選任書交付式が行われました。

12月8日に開催された市議会において副市長に原田修一氏を選任することについて、議会の同意をいただき、本日より副市長に就任しました。

式では、長谷川寬彦市長から原田副市長へ選任書が手渡されました。長谷川市長からは「原田様は、市役所職員として様々な分野の部長職を歴任されてこられた行政のプロです。ぜひ副市長の職をお願いしたいと思いました。『さらに住みたいまちきくがわ』の実現に向けて一歩一歩でも確実に前進するために共に頑張りたいです」と話し、原田副市長は、「『さらに住みたいまちきくがわ』を前に進めることが使命だと考えています。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」と話しました。

原田副市長の任期は令和4年12月9日から令和8年12月8日までの4年間です。よろしくお願いします。

12月8日(木曜日)赤堀慎吾副市長の退任式が開かれました

12月8日、市役所本庁舎ロビーで、赤堀慎吾副市長の退任式が行われました。赤堀副市長は、平成29年4月1日の就任から5年8カ月間にわたり、菊川市政の発展に尽力いただきました。

退任式では、市長が、「長きにわたり、菊川市のためにありがとうございました。赤堀副市長は、『地方行政のプロ』という言葉が一番似合う人だと感じます。お身体を大切に、また次のステップで菊川市を支えていただけたらと思います」と感謝の言葉を述べ、感謝状と記念を手渡し、秘書からは花束が贈呈されました。

赤堀副市長は、「長く務めさせていただいた職場を去ること、親しくさせていただいた方々とお別れすることは寂しさが残ります。行政の仕事は、市民の福祉を増進させることであり、それは職員の皆さん自らの幸せにつながります。自身の仕事に誇りを持ってください。今まで本当にありがとうございました」と話しました。

最後には多くの職員が拍手で見送る中、深々と頭を下げ、市役所を後にしました。

12月7日(水曜日)菊川東中学校で赤い羽根共同募金贈呈式が行われました

12月7日、菊川東中学校で赤い羽根共同募金贈呈式が行われ、同校福祉委員会の生徒25人から、市社会福祉協議会の沢崎久雄副会長へ募金箱4箱が手渡されました。募金活動は、福祉委員会が各クラスに呼び掛けて実施。委員が校内放送や朝の通学時間に昇降口で呼びかけ、3日間でおよそ6,472円が集まりました。募金を受け取った沢崎副会長は、「寒い中、呼びかけなどをして集めてもらい、ありがとうございます。この募金は、高齢者や障害を持った子どもたちなど、地域社会に役立たせていただきます」と感謝を述べました。

福祉委員長の石山結菜(ゆいな)さん(中学2年)は、「困っている地域の方の役に立てれば私たちもうれしいです。やって良かったと思っています」と話しました。

12月7日(水曜日)河城小児童がブロッコリーの収穫体験を行いました

12月7日、河城小学校2年生児童が同小南側にある畑でブロッコリーを収穫しました。生活科の授業の一環として行われ、野菜を育てることから収穫までを体験し、野菜への関心を高めることが目的。児童39人が、自分たちの手で9月に種をまき、大きく育ったブロッコリーを一つひとつ丁寧に収穫していきました。

はじめに、種まきから収穫までを協力をしている(株)つきの丘の深川知久さんから収穫の仕方や注意点などが説明された後、児童は畑に入り収穫を開始。深川さんに教えてもらったことに注意しながら、児童はブロッコリーを収穫する楽しさを感じて掘り起こしました。

収穫を終えた関まはろさんは、「収穫したブロッコリーは、家に持ち帰り、ゆでてから家族と食べたいです。葉は飼っているハムスターに食べさせてあげたいです」と笑顔で話しました。

9月に種まきをしたキャベツは、令和5年2月に収穫予定です。

12月6日(火曜日)来年の干支「うさぎ」のモニュメントが設置されました

12月6日、上本所地内の畑に設置された、来年の干支である「うさぎ」のモニュメントを見に、菊川中央こども園の園児35人が訪れました。この干支モニュメントは、市民団体の上本所新花畑会が、市民の憩いの場を作ろうと平成30年から毎年実施。今年で6年目の製作となります.

訪れた園児は、わらで作られた大きなうさぎのモニュメントを近くで見ると、「大きい」「足もわらでできている」「目が赤い」など驚いた様子で見ていました。

うさぎのモニュメントが設置された畑は、近くにある中央こども園の園児の遊び場として開放するほか、年賀状用の写真のフォトスポットとしても人気です。

令和5年1月末まで、「うさぎ」のモニュメントが設置されていますので、皆さんぜひお越しください。

12月1日(木曜日)企業と行政の協働開催研修が行われました

12月1日、プラザきくるで企業と行政の協働開催研修が行われ、市内の8事業所12人と行政18人が参加しました。この企画は、まちづくりにSDGsの考え方を取り入れ、まちの課題や解決方法を知ることが目的。常葉大学附属菊川高校教諭の小杉晋也(しんや)先生を講師に招き、カードゲームを使ってSDGsを通した地方創生を学びながら、職業や年代の異なる参加者同士の交流を広げました。

はじめに、参加者が自身の仕事内容や研修へ参加の動機を発表して自己紹介をしました。つづいて、小杉先生がスライドを使って、「地方創生とはなにか」や「カードゲームSDGsde地方創生」を説明。小杉先生は、「日本の人口の現状と将来を示し、今後目指すべき将来の方向を提示することが地方創生です。ゲームの目的は自分の志しの達成と持続可能なまちをつくることです」と話しました。

早速、カードゲームを開始し参加者は行政や市民、事業所など、実際の地域の役割に分かれ、それぞれが個人の目標達成を目指しながら持続可能なまちづくりのシミュレーションをしていきました。参加者は慣れない交渉の対話に、はじめは戸惑う様子でしたが、ゲームを繰り返すうちにスムーズに交渉ができていました。

カードゲームを終えた参加者は、「はじめは自社の目標を達成することだけを考えカードを見せなかったが、途中からは積極的に他社に見せたらスムーズに交渉が進みました。現実社会でも、企業や行政がやってほしいことをアピールして対話していくのが大事だと思いました」と話しました。

よくある質問と回答

お問い合わせ

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.