ここから本文です。

更新日:2026年1月23日

内田小ニュース

◆学校だよりや下校時刻、その他の項目は「こちらです!」

※6年生の修学旅行のページは、最下部へ移動しました。

令和8年1月22日 あけおめ お正月だよ!大パーティー 大盛況【1日目】

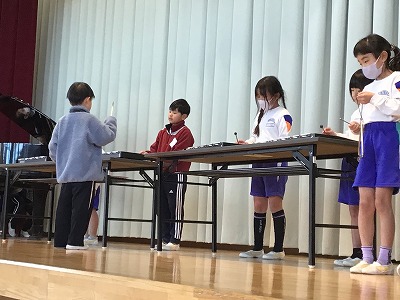

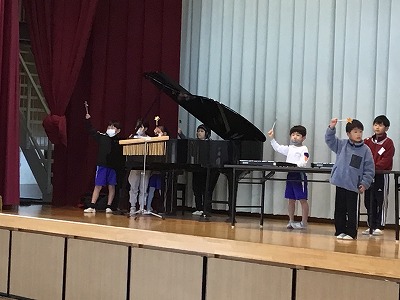

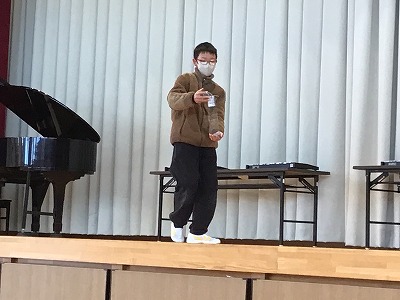

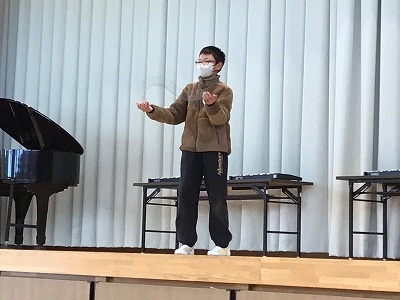

いよいよ、待ちに待った「あけおめ お正月だよ!大パーティー」が始まりました。

開催が危ぶまれた時もありましたが、みんなの思いがそれを跳ね返し、無事に開催することができました。今回も、3年生の声かけをきっかけにこの企画がスタートしました。会の流れや日時の設定、全校へのアナウンス、出場者の呼びかけなど、毎日熱心に活動してきました。

はじめは、たった4人から始まった小さな渦でしたが、少しずつその輪が広がり、最後には全校を巻き込む大きく力強い渦へと成長しました。4人の力だけでは、ここまで来ることはできなかったと思います。多くの子どもたちが実行委員の思いを理解し、協力し、支えてくれたからこそ実現しました。全校のみなさんに、心から感謝です。本当にありがとう!

初日から体育館は大盛況です。自分の得意なことを、みんなの前で堂々と披露する出場者の姿は、どの子も輝いていました。また、それを見守る観客の子どもたちの姿もとても温かく、楽しい場面では笑い、集中するときは静まり返り、演技が終わると拍手喝采が送られていました。

今日は、保護者や地域の皆様にもたくさんご来場いただき、会場はさらに盛り上がりました。今回は前回よりも出場者が多く、3日間開催となっています。最終日は1月26日(月曜日)です。生で見る迫力と感動は必見です。ご都合のつく方は、ぜひお誘いあわせの上、防寒対策をして体育館へお越しください。

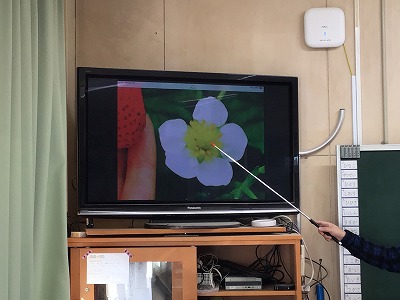

令和8年1月22日 甘いいちごになりますように(2年生いちごの受粉にチャレンジ!)

今日は、2年生の授業の様子を紹介します。

2年生はこれまでに、大根・芽キャベツ・いちごを育ててきました。先日、大根と芽キャベツの収穫を終え、残すところはいよいよ「いちご」のみとなりました。

いちごは、大根や芽キャベツと同じ「食べ物」ですが、食べる部分が少し違います。いちごは「実」を食べますが、大根は「根(茎)」、芽キャベツは「わき芽」を食べています。小学校で学んだように、植物が実をつけるためには受粉が必要です。そのため、大根や芽キャベツとは違い、いちごにはひと手間が必要になります。

そこで今日は、いちごの受粉の学習と活動を行いました。はじめに、花粉がある「おしべ」と、花粉をつける「めしべ」の位置など、花のつくりについて学びました。その後、受粉の方法を教わり、綿棒を使ってやさしく行うことを確認しました。

いよいよ実践です。毎日水やりをしているため花や葉は見慣れていますが、花の中をじっくり観察するのは初めてです。黄色い丸い部分や大きなかたまりなど、花の中には新しい発見がたくさんありました。おしべに綿棒をつけると先が黄色くなり、花粉がついたことがよく分かります。その綿棒を、ていねいにめしべにつけていきました。

「しっかり受粉して、おいしくて甘いいちごになりますように」と願いながら活動する姿が印象的でした。ここまで大切に育ててきたいちごに感謝し、これからも心を込めてお世話をしていくことを、子どもたちは改めて誓っていました。

令和8年1月21日 ひみつの会議、その正体は…(5年生主催の代表委員会)

Eルームの前を通りかかると、出入り口のドアの窓が、外から見えないように新聞紙で覆われていました。

「おや?中では何が行われているのでしょう?」

中をのぞくと、そこでは5年生を中心に会議が行われていました。議題は、「6年生ありがとうの会を成功させよう」です。

これまで内田小の“機関車”として学校を引っ張ってきてくれた6年生に、

「下級生が立派に成長し、安心して卒業できる」

「自分たちのために素敵な会を開いてくれてうれしい。ありがとう」

と感じてもらいたい。そんな5年生の思いを在校生に伝え、協力を呼びかけながら計画を進めてきました。

6年生への感謝の気持ちは、とても1時間では伝えきれないことから、「ソーランの部」と「ありがとうを伝える部」の2日間に分けて実施することになりました。今日は、当日に向けた準備や役割分担などについて説明が行われました。

この活動を通して、これまで学校のためにたくさん力を尽くしてくれた6年生に、感謝の気持ちがたくさん伝わるといいですね。

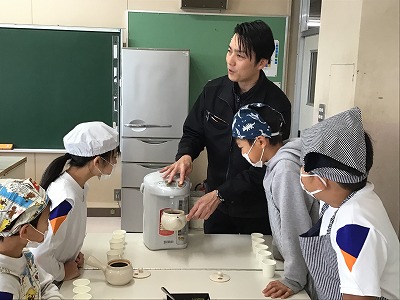

令和8年1月19日 お茶のひみつを体験から学ぶ〜3年生の挑戦〜

体育館に一歩入ると、お茶の素敵な香りが広がっていました。今日は、手揉み保存協会の皆様をお招きし、3年生がお茶の手揉み体験を行いました。

「手揉み体験」と聞くと一つの活動を想像しますが、実際には、手揉みのほかにも「ほうじ茶づくり」「お茶の種類当てクイズ」「お茶の美味しい淹れ方教室」など、内容盛りだくさんの体験会となりました。

3年生はこれまで、お茶の誕生や成長の仕方について、本やインターネットを使って調べ学習を進めてきました。今日はその学びをもとに、「お茶の葉が飲めるようになるまでの過程」や「お茶を美味しく飲む方法」「お茶の種類」について、実体験を通して確かめました。

やはり、机上の学習だけでは学びは深まりません。実体験を通して課題が解決されるだけでなく、そこから新たな疑問や課題も生まれます。その一つ一つが、次の学びへとつながる大切な意欲となります。

活動中の子どもたちからは、「揉んでいくと、お茶の葉が軽くなって、ぱさぱさしてきた!」「美味しく飲むためには、なぜすぐに飲まずに蒸らすのだろう」といった声が聞かれ、自然に学びを深めている様子が随所に見られました。

ぜひ、ここでの学びを家庭でも生かし、家族のためにお茶を淹れたり、ほうじ茶を作ったりして、学んだことを伝えてほしいと思います。

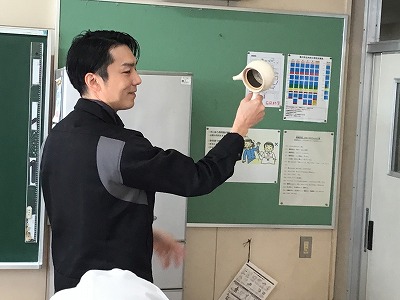

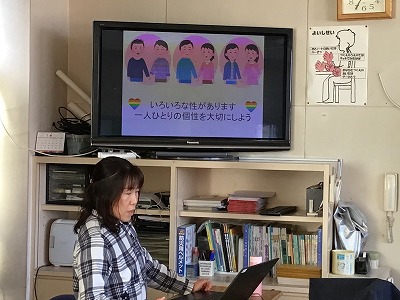

令和8年1月16日 6年生に伝えたい 思春期の心の話

学期の始めには、身体測定を行っています。本日は高学年の児童が身体測定を行いました。

本校の身体測定は、身長や体重を測って終わりではありません。計測後には、養護教諭から保健に関するお話があります。今日は、もうすぐ中学生となり、思春期に入る6年生に向けて「心」をテーマにしたお話がありました。

思春期に入ると、これまで自分自身に向いていた関心が、友達や周囲の人、そして異性へと広がっていきます。楽しく仲良く笑って過ごしたいという思いを抱く一方で、友達の行動に不安や悲しさを感じたり、時には好意を抱いたりすることもあります。

そうした場面に出会ったとき、どのように相手と接したらよいのかについて、養護教諭が具体的な例を挙げながら話しました。男の子と女の子では、感じ方や考え方が異なることがあります。そのため、自分ではよかれと思ってした行動が、必ずしも相手にとってよいものとは限らないということです。

だからこそ、自分の思いを一方的に押し付けるのではなく、相手の立場に立って考えた上で、自分の気持ちを丁寧に伝えることの大切さを学びました。

今は「何のことだろう」と感じている子もいるかもしれませんが、中学校に進み、心も体も大きく成長する中で、悩む場面に出会うこともあると思います。そんなときに、今日のお話を思い出してもらえたらうれしいです。

令和8年1月15日 受け継がれるソーラン、育つリーダー

先月は、3年生が2年生にソーランを教える様子をお伝えしましたが、今日は、5年生が4年生にソーランを教える場面をご紹介します。

私が体育館での活動の様子を見ようとドアを開けた瞬間、まず飛び込んできたのは、5年生の力強い声でした。決して怒鳴っているわけではなく、心のこもった愛情いっぱいの声掛けが、体育館のあちこちから響いてきました。6年生から引き継いだソーランを、自分たちが責任をもって下級生に伝承しなければならないという熱い思いが伝わってきました。その姿を見て、4月から5年生が最上級生になっても、安心してリーダーを任せられると強く感じました。

また、4年生の姿も大変立派でした。温かな5年生の指導に集中して耳を傾け、ただ聞くだけでなく、実際に体を動かしてみて疑問に感じたことを、しっかりと質問していました。何度も体を動かしましたが、誰一人途中であきらめる人がいないところに、とても感心しました。

ソーランは、全員が心を一つにすることで達成感が生まれ、見る人を魅了する演目です。「自分一人が迷惑をかけてはいけない」という思いを、一人一人が自分事として受け止め、真剣に取り組んでいる姿から、高学年としての心構えがしっかりと育っていることを強く感じました。

令和8年1月15日 「この本、聞きたい!」があふれる読書バイキング

内田小学校では、子どもたちがより読書に親しめるよう、「読書バイキング」を行っています。

読書バイキングとは、展示されている数冊の本の中から、自分が「聞きたい」と思った本を選び、その本を読んでいる教室に移動して読み聞かせを聞く取組です。

読み聞かせを行うのは本校の職員です。どの先生が読んでくださるのかは、教室に行ってみるまで分からないため、少しドキドキしますが、それも楽しみの一つです。担任以外の先生による読み聞かせは、いつもとは違った雰囲気があり、子どもたちにとってとても新鮮な時間となっています。

どの教室でも、子どもたちは本や先生に熱い視線を向け、読書に強い関心をもっている様子が伝わってきました。

今後も寒くて外に出られない日が続きそうですが、そんな時は読書にどっぷり浸かるのも素敵ですね。夏に紹介しましたが、図書室には新品のエアコンも入り、快適に読書を楽しめますよ!

令和8年1月13日 成長が感じられる低学年の学び

今日は、1年生と2年生の教室の様子をのぞいてみました。

まずは2年生です。学年末までの行事について、教師が主導して進めるのではなく、「自分たちで進めていこう」と考え、グループごとに準備や練習を行うためのチームを編成しました。チームのリーダーを決め、当日までの計画も子どもたち自身で話し合っています。

先を見通して計画を立てることは、2年生にとって簡単なことではありません。しかし、経験を重ねる中でこそ、成功や失敗から多くのことを学び、成長していきます。これからの姿がとても楽しみです。

続いて1年生です。1年生は、漢字の学習に取り組んでいました。入学当初は、ひらがなを書くことにも一生懸命だった子どもたちですが、今ではカタカナを学び、画数の多い漢字にも挑戦し、丁寧に書くことができるようになりました。日々の積み重ねによる成長の大きさに、改めて驚かされます。

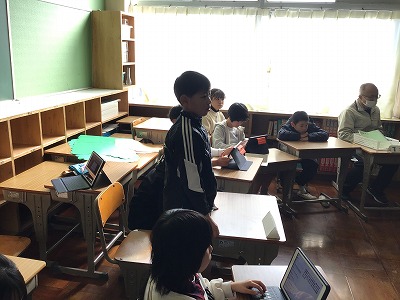

令和8年1月9日 今後の学びにつなげる定着度調査

本日、全学年において定着度調査を実施しました。見た目は普段のテストと大きく変わりませんが、この調査には明確なねらいがあります。

名称にもあるとおり、「定着度調査」は、これまでの学習内容がどの程度身についているかを把握するためのものです。そのため、出題範囲は前学年の3学期から現学年の2学期までとなっています。

子どもたちは、調査結果をもとに、自分の得意な分野や課題となる分野を振り返り、今後どのように学習を進めていくかについて見通しや計画を立てていきます。また、私たち教員にとっても、子どもたち一人一人の定着状況を把握し、これまでの指導を振り返るとともに、今後の授業改善に生かすための大切な資料となります。

結果に一喜一憂するだけで終わることのないよう、返却の際には丁寧な解説を行っていきます。ご家庭でも、ぜひお子さんと一緒に調査結果を振り返り、今後の学習について話し合っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

令和8年1月9日 氷に大はしゃぎの朝

今年に入ってから、寒い日が続いています。そんな中、大変恐縮ですが、今日は少し寒くなる写真を掲載します。

今朝、なんと中庭の池が凍りました。まさに氷点下の朝です。いつもは鯉が気持ちよさそうに泳いでいる池ですが、今日はいつもとは違う表情を見せてくれました。池の表面には、ピシッと透明な氷が張っています。

見ているだけで「おー、寒い!」と思わず声が出て、体がぶるっと震えてしまいそうですが、そう感じているのは大人だけのようです。子どもたちは、「氷を触っていいですか?」と、大人が驚くような声を上げます。木の棒で氷をつついたり、割れた氷を手に取ったりと、寒さに負けず元気いっぱいです。

そんな子どもたちの姿を見ていると、寒さを忘れ、こちらまで元気をもらって心も体もぽかぽかしてきます。

令和8年1月8日 話し合いが深まる委員会活動

今年度8回目の委員会活動を行いました。委員会活動は、5,6年生で構成されています。5年生はまもなく最上級生に、6年生は中学生になります。一つ学年が上がることもあり、話し合いの内容や進め方にも成長が感じられます。

4月当初は、担当教員が話し合いの道筋を示す場面も多く見られましたが、現在では、どの委員会も子どもたちが主体となって意見を交わしています。さらに、自分の意見を一方的に述べるのではなく、互いの思いを大切にしながら考えを深め、よりよい形へと話し合いを進めている姿がとても印象的です。

自分たちの手で楽しい学校をつくろうとする姿勢が随所に見られ、頼もしさを感じる委員会活動となりました。

令和8年1月6日 明るい未来に向けて、新年の学級活動

新年最初の学級活動が行われました。担任の先生と新年のあいさつを交わした後、今年1年間でがんばりたいことについて話し合いました。

「1年間でできるようになったことや成長したことは、このまま続けていこう」

「まだ十分に身に付いていないこともあり、このまま次の学年に進むのは少し心配。残りの3か月で力を入れて取り組もう」

始業式での校長先生のお話を基に、子どもたちは、学年末までに自分たちがすべきことを具体的に考えました。

明るい未来に向けた前向きな話し合いとなり、話し合いの後には、子どもたちの素敵な笑顔が見られました。令和8年が、今からとても楽しみです。

今後、色々な企画が待っています!!

令和8年1月6日 次の学年へ向けて「3学期始業式」

元気な声の校歌が体育館に響き、3学期の始業式が始まりました。

はじめに、校長先生からのお話がありました。「どの学年も、あと約50日で一つ上の学年になります。来年度を見据えて、この3学期を大切に過ごしていきましょう」と、これからの学校生活についてのお話がありました。

また、写真にあるように、1年生は後輩ができること、3年生は中学年のリーダーになること、5年生は学校のリーダーとして、どのような学校にしていきたいかを考えていくことなど、それぞれの学年に応じた具体的なお話もしてくださいました。

続いて、生徒指導主任から、3学期の生活についてのお話がありました。1年の最後となるこの時期に、自分たちが成長してきたことを振り返り、仲間とともに支え合ってきたからこそ、感謝の気持ちを大切にしてほしいというお話でした。

どの子も、校長先生と生徒指導主任のお話を真剣に聞いており、新年を迎えて気持ちが引き締まっている様子がよく伝わってきました。

式が終わると、6年生が率先して会場の復帰に取り組み、窓閉めなどを進んで行ってくれました。6年生は、学校の「機関車」として、この1年、本当によく学校を支えてくれています。心から感謝しています。

令和8年1月6日 【学びの庭】元気なあいさつで始まる令和8年

新年あけましておめでとうございます。いよいよ令和8年の幕開けです。今年もよろしくお願いします。

冬休み明けで、とても寒い朝となりました。子どもたちは元気がないのではないかと心配していましたが、そんな心配は必要ありませんでした。登校してくる子どもたちは、誰もが元気に「おはよう!」とあいさつをし、中には「おめでとうございます!」と声をかけてくれる子もいました。日本ならではのあいさつを通して、日本の伝統のよさを改めて感じる朝となりました。

今日は、新しく民生児童委員になられた皆さんにも昇降口に立っていただき、子どもたちとあいさつを交わしました。児童委員さんからは、「あいさつが大変すばらしいですね」とお褒めの言葉もいただきました。

まだ寒い日が続きますが、これからも元気なあいさつで、寒さを吹き飛ばしてほしいと思います。

◆過去のニュースはこちらです!

(「10月,11月のニュース」は、12月末日で削除しました)

6年生「修学旅行」特設ページです!画像をクリックしてください!!