ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 文化財 > 嶺田用水関係文書/菊川市内の指定文化財

ここから本文です。

更新日:2025年9月25日

嶺田用水関係文書/菊川市内の指定文化財

| よみ | みねだようすいかんけいもんじょ |

|---|---|

| 区分 | 市指定 |

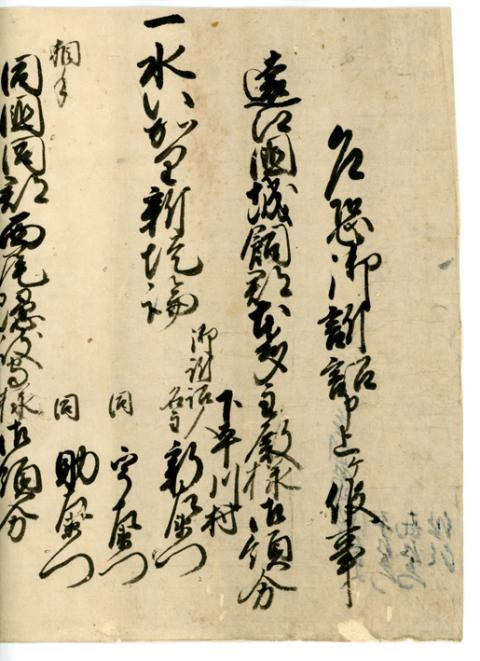

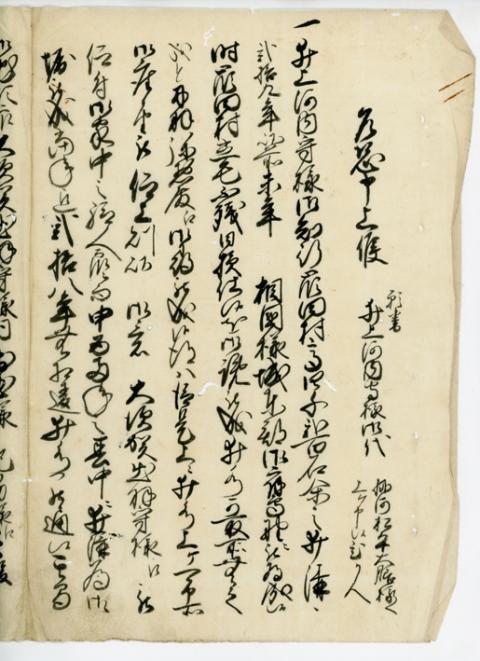

| 種別 | 有形文化財(古文書) |

| 員数 | 古文書61点、絵図6点、その他関連資料11点 |

| 所在地 | 下平川862番地1 |

| 指定年月日 | 令和7年5月23日 |

文化財の概要

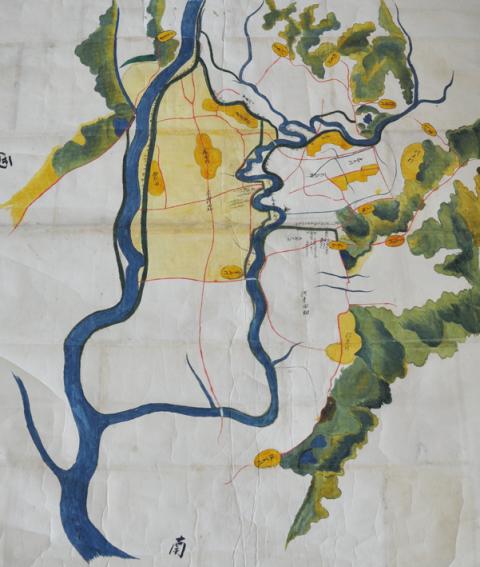

嶺田用水関係文書は江戸時代から嶺田村に伝えられ、その後嶺田6町内会(東嶺田・中嶺田・西嶺田・大石・堂山・新田)の常設土木委員が責任管理を担ってきた。大半が嶺田用水に関する文書であり、現在は黒田家代官屋敷資料館に保管されている。

文書についてはこれまで、静岡大学の調査、静岡県史編さん委員会の調査、嶺田文書刊行会の調査と3度にわたる調査が実施され、調査結果が『嶺田文書読解文集成』(静岡大学)、『静岡県史資料編』(静岡県史編さん委員会)、『ふる里義人伝中條右近太夫400年の嶺田の古文書』(嶺田土木区嶺田文書刊行会)として刊行されている。これらによれば、文書の概要は以下のとおりである。

まず、文書総数は古文書61点及び絵図6点、その他関連資料11点を数える。年代的には、年代が明記されている古文書52点でみると、寛永9年(1632)から元治元年(1864)まで約230年間にわたる。次に、文書の内容であるが、ほとんどが、嶺田村と上平川村・下平川村との水論(水争い)に関するものといえる。特に、寛永9年(1632)、元禄3年(1690)、宝暦10~13年(1760~1763)には史料が集中しており、この時期の水論が極めて深刻なものであったことを推測することができる。さらに、これらの文書を読むと、近世嶺田村が養水で苦労したこと、それを克服するために嶺田用水を掘削したこと、嶺田用水完成後は上流の村である上平川村、下平川村などとの取水をめぐる争いが絶えなかったことなどが記されており、この地域の歴史を知るうえで極めて貴重な史料群といえる。

指定理由

菊川市には、嶺田用水、棚草用水、加茂用水など、近代以前に開設された多くの用水が確認される。それらは、大井川用水完成後においても、その末流として利用され、現在の菊川市にとって必須の産業インフラともいえる。しかし、それぞれの用水の成り立ちと歴史について記している史料はあまり多くない。例えば、加茂用水の場合、いくつかの史料は存在するが、所蔵者はすべて個人である。したがって、所在個所は分散、今後大切に保存されるか否かも不確実、というのが現状である。その点、嶺田用水は、江戸時代から現在まで一貫して、嶺田地区が関連文書を守り続けたのであり、そのことの持つ意味は極めて大きい。

よくある質問と回答

お問い合わせ

フィードバック

© Kikugawa City. All Rights Reserved.