ここから本文です。

「本気でチャレンジ みんなで笑顔」の横地小学校ニュース

11月17日(月曜日) 【学びの庭】 横地っ子サポーターさん大活躍!

11月14日(金曜日)に、2年生は小笠高校で掘ってきたさつまいもをふかしました。2年生の子ども達にとって、家庭科室で活動するのは特別です。ガスコンロを使ったこともありません。そこで、横地っ子サポーターさんが、各グループに1人付き、活動をサポートしてくださいました。

横地っ子サポーターの皆さんは、丁度よいふかし加減になるように調整してくださったり、片付けをしてくださったりして子ども達の活動を支えてくださいました。

横地っ子サポーターさんは、その他にも、校舎内や敷地内の環境を整えてくださったり、野菜作りのサポートをしてくださったりしています。頼もしい横地っ子サポーターの皆様、これからも宜しくお願いします。

11月14日(金曜日) 爽やかに自分の考えを伝えられる人になろう!~5年生 スクールカウンセラー荒浪先生の授業~

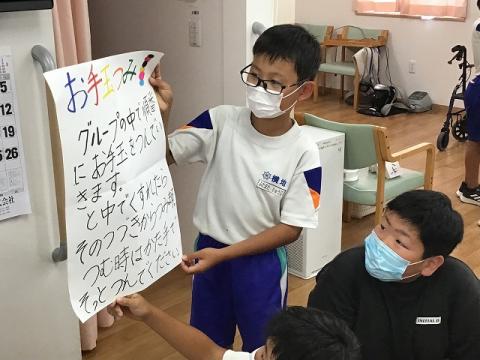

横地小では、スクールカウンセラーの荒浪先生が、各学年にあった心の授業を年に1回ずつ行っています。今回は、11月13日(木曜日)に、5年生の授業をしてくださいました。

テーマは「爽やかに自分の考えを伝えられる人になろう!」です。先生は、分かりやすく、ジャイアン(相手のことを考えずに自分の考えを主張する)・のび太(自分の気持ちを相手に伝えられずに我慢してしまう)・しずかちゃん(相手の気持ちも聞きながら自分の考えを伝え、話し合って折り合いをつけていく)のタイプを例に示してくださいました。その後に、葛藤する場面について、それぞれの答え方を考えてみました。

「ジャイアンだと、どう答えるか分からないなぁ。」と言う子もいえば、「しずかちゃんなら、どう言うのか難しい…。」と言う子もおり、それぞれに、真剣に考えていました。また「僕は、のび太だなぁ。」「〇〇さんは、しずかちゃんタイプじゃない。」などと関わり方を振り返る場面もありました。

相手の気持ちを尊重しながら自分の考えも伝えて折り合いを付けていくことを「アサシエーション」というそうです。みんなで「アサシエーション」を高めていけるといいですね!

11月14日(金曜日) 修学旅行特集ファイナル ~東京スカイツリー~

修学旅行最後の活動場所は、スカイツリーでした。スカイツリーには、四季をモチーフにした4つのエレベーターがあります。子ども達が当たったのは、秋のエレベーターでした。金色に輝くエレベーターに乗ってあっという間に展望デッキです。地上360メートルの高さから東京を一望し、その高さに驚くとともに、知っている建物を探したり、壮大な景色を楽しんだりしました。

ソラマチでまだ買い残しているお土産を買い、帰路に着きました。掛川駅では、保護者の方に出迎えられて思わず笑顔になりました。1泊2日の修学旅行、思い出いっぱい大充実・大成功でした。保護者の皆様、準備や子ども達の健康管理等ありがとうございました。

11月13日(木曜日) 【学びの庭】しずてつストア見学 ~2年生 生活科~

地域で働き、地域を支えてくれている人たちを訪ね、インタビューする活動の第1弾です。今回は、「しずてつストア菊川南店」にお邪魔しました。家の人たちとよく行くというスーパーです。普段、何気なく買い物しているお店でも、「働く人」に注目して見学してみると、いろいろな発見があります。「スーパーって寒いね。食べ物が傷まないようにするためかな。」「品物がきれいに並んでいてすごいね。」とよい気づきがありました。さらに、インタビューでは、1日のお客さんの数は?おすすめの商品は?どうしてしずてつストアで働こうと思ったんですか?などたくさんの質問をした2年生。子どもたちの止まらないインタビューにも、とても丁寧に答えてくだり、充実した学習をさせていただきました。

11月13日(木曜日) 修学旅行特集 ~浅草編~

コース別で体験的な活動をしたあと「六文銭」というお店で「もんじゃ焼き体験」をしながら昼食を食べました。もんじゃ焼きを初めて食べる子も多く、その作り方も含めて下町の味を楽しみました。また、浅草散策も楽しみました。お土産を買ったり、スイーツを食べたりして心もお腹も満足になりました。

テレビでよく見かける大きな提灯やたくさんの外国の方々、そして江戸から伝わる文化や歴史ある文化財…様々なものにふれ、改めて「日本」への理解を深める機会となりました。

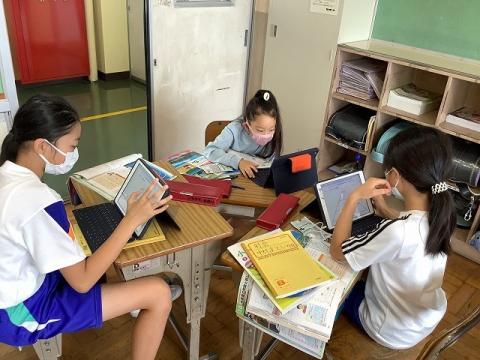

11月12日(水曜日) 【学びの庭】 豊かな食料未来につなげ隊活動中!~5年生 総合的な学習の時間~

5年生は、総合的な学習の時間で、今年クローズアップされた「お米」に焦点を当て、日本の食料生産が今後も続いていくことを願って学習を進めています。

まずは、実態調査のために、お米のアンケートをとりました。それを元に、5つのグループに分かれて探求活動をしています。その中でもっと詳しく知りたいことが出てきたため、田植え体験や稲刈り体験でお世話になっている鈴木さん、菊川の米作りについて概要を教えていただいたJAの植田さん・岡澤さんをお招きしてインタビューをしました。

中には、お米を使ったスイーツを考案したり、古米のおいしい調理法をしらべたり、お米の味比べをしたりするグループもあり、鈴木さん・植田さん・岡澤さんにも食べていただき感想も伺いました。

現在、調べている内容については、11月22日(土曜日)に行われる「横地大好きフェスタ」で発表します。是非、子ども達の学習の成果を聞きに来てください。鈴木さん・植田さん・岡澤さんありがとうございました。

11月12日(水曜日) 修学旅行特集⑦ ~コース別体験~

2日目は、ホテルを出た後、コース別で活動しました。江戸風鈴づくり・江戸切り子づくり・たい焼き作りの3つのコースでそれぞれ体験しました。

江戸風鈴は、熱せられたガラスに息吹き込んで膨らますその加減が難しかったです。江戸切り子は、グラインダーでガラスを削って模様を付けますがその力加減に苦労しました。鯛焼きは、流し込む生地の量の調節や焼き加減にコツがありました。どれも、やってみて初めて感じる難しさがあり、職人さんの技術の高さを感じました。

自分で作った物は、お土産に持ち帰りました。体験して感じた話も含めてよいお土産になったと思います。

11月11日(火曜日) 【学びの庭】菊川応援スイーツ試食会~6年生 総合的な学習の時間~

6年生は、11月10日(月曜日)に、菊川応援スイーツの試食会を行いました。6年生は、菊川市の特産物を利用したスイーツを考案し、菊川のよさをスイーツを通して知ってもらいたいと考え活動してきました。それに「ミエル」のオーナーシェフの川島さんが、全面的に協力してくださり、子ども達の考えたスイーツの中から3つを実際に商品化してくださいました。

子ども達は「何が選ばれ、どんなスイーツができたのか」「どんな味なのか」興味津津でした。そのような中、川中さんが持ってきてくださったのは「抹茶カヌレ」「抹茶とイチゴパウダーのカップケーキ」「抹茶クッキー」の3つでした。3種類とも、菊川産のお茶を三沢の「まるさん共栄製茶農協」が抹茶に加工したものを使用して、菊川のよさをぎゅっと詰め込んだ「菊川応援スイーツ」にふさわしい物でした。子ども達は、試食しながら、そのおいしさに「おいしい!」と終始笑顔でした。子ども達の願いを実現してくださった川中さん、ありがとうございました。

この「菊川応援スイーツ」は、11月22日(土曜日)の「横地大好きフェスタ」で販売されます。是非、御来場いただき、子ども達と川中さんの想いが詰まったおいしいスイーツを御堪能ください。

11月11日(火曜日) 修学旅行特集⑥ ~パールホテル両国~

子ども達の宿泊は、両国にある「パールホテル両国」でした。両国駅を降りると、力士の手形が飾られており、子ども達は自分の手と比べながら大きさにびっくりしていました。

ホテルでは、友達と1日の出来事を振り返りながら、ゆっくりくつろぎました。朝早くから、精力的に活動してきた子ども達。さすがに疲れも出て、いつの間にか寝てしまったようです。

翌朝も、全員元気に、朝食会場に集合しました。朝食バイキングを楽しみながら、エネルギーをしっかり摂取し、2日目の活動に備えました。

11月10日(月曜日) 修学旅行特集⑤ ~東京ドームシティーアトラクションズ~

上野散策の後は、お楽しみの「東京ドームシティーアトラクションズ」です。着いたときは、まだ少し明るかったですが、すぐに辺りは暗くなりました。すると、イルミネーションが点灯され、幻想的な景色が広がりました。アトラクションを楽しんだり、食事を食べたりして、友達とたくさんのよい思い出をつくることができました。

11月7日(金曜日) 小笠高校でいもほり ~ 2年生 生活科 ~

小笠高校の畑で育てたさつまいもを、収穫する体験をさせていただきました。スコップを使って土を起こしたり、さつまいもの回りの土をかき分けたりする作業を、高校生のお兄さんやお姉さんがサポートしてくれました。そのおかげで、2年生は、自分の顔よりも大きな特大のさつまいもを収穫することができ、大喜び。「大学芋にして食べたい」「ぼくは焼き芋が一番好き」と、掘ったさつまいもをどうやって食べるか盛り上がりました。1週間ほど寝かせると、甘くなることも教えてもらいました。来週ぐらいに、調理をして、みんなで食べてみたいと思います。どんな味がするか、楽しみです!

11月7日(金曜日) 修学旅行特集4. ~上野散策~

次の活動場所は、上野です。上野では、公園内をグループ毎に立てた計画をもとに散策しました。動物園で動物たちとふれあったり、国立科学博物館で珍しい展示を見たりするなど、思い思いに楽しみました。

お土産を買うこともでき、どれにしようか真剣に悩む姿もありました。

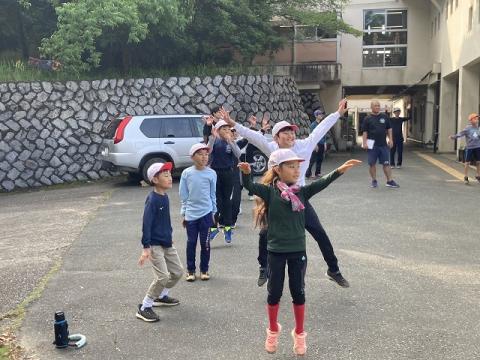

11月6日(木曜日) 100周マラソン がんばってます!

第2ステージ後半は「100周マラソン」をみんなで頑張っています。朝から外に出て走っている子もいれば、昼休みに走る子もいます。

今日は、朝の時間の活動で、全校で「100周マラソン」に挑戦しました。自分のペースで音楽に合わせて走ります。友達と声を掛け合いながら走る子、1人で黙々と走る子、それぞれがそれぞれに挑戦しています。自分の立てた目標に向かって頑張る横地っ子すばらしいです!

11月6日(木曜日) 修学旅行特集3. ~科学技術館~

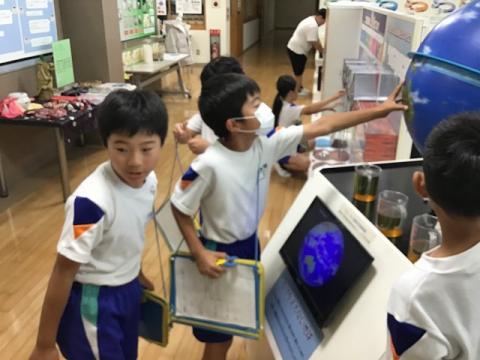

国会議事堂の後は、千代田区にある科学技術館に行きました。ここで、最初にお弁当を食べました。朝早くからの活動でお腹はぺこぺこです。いつも以上においしくいただきました。お腹がいっぱいになった後は、科学技術館の館内を楽しく、体験的に見学しました。

11月5日(水曜日) 修学旅行特集2. ~国会議事堂編~

修学旅行最初の目的地は、国会議事堂です。重厚感ある造りの建物や厳重な警備体制にやや緊張気味の子ども達でした。そんな時に、榛葉賀津也議員が出てきてくださり、お話をしてくださったり、写真撮影をしてくださったりしました。榛葉議員のパワーで、子ども達の緊張がほぐれました。社会科で学習し、ニュースなどでも見たことのある会議場や赤い絨毯の敷かれた長い廊下など、子ども達は、建物の隅々まで興味深く見学しました。

11月4日(火曜日) 修学旅行特集1. ~出発編~

6年生は、10月30日(木曜日)から1泊2日で東京へ修学旅行に出かけました。これから、数回に分けて、修学旅行特集を送ります。第1回は、出発編です。

6年生は、朝7時に掛川駅に集合し、7時45分の新幹線で東京へと向かいました。新幹線を待つフォーム・車内・東京駅に着いてから…どの表情からもこれから始まる2日間の活動への期待感が伝わってきます。これからの活動が楽しみですね!

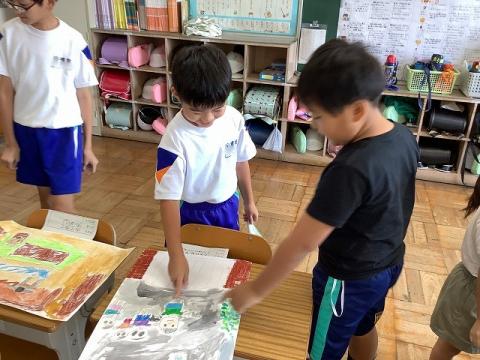

10月31日(金曜日)ペットボトルキャップが大変身!~4年生 総合的な学習の時間~

4年生は、総合的な学習の時間に「やさしさを広げよう」をテーマに活動をしています。「人にやさしく」だけでなく「環境にやさしく」という視点でも活動しています。その中で、ペットボトルキャップを何かに活用できないかと考え、ペットボトルキャップを使ったキーホルダー作りに挑戦しました。

まずは、ペットボトルキャップを細かく切って、チップ状にします。これを、キーホルダーの枠に入れてアイロンで熱を加えて固めます。様々な色のキャップが溶けて固まると、カラフルなモザイク柄になり、世界で1つのすてきなキーホルダーになりました。

普段、リサイクルに出すことの多いキャップですが、工夫次第で楽しくオリジナルのキーホルダーやアクセサリーにできる素材になることが分かり、改めて「資源」として大切にしようと感じていました。

10月31日(金曜日) 秋のお店開いてみました!~1年生 生活科~

1年生は、今日「秋のお店」を開いてみました。秋探しに行って見つけた木の実や、家の近くから持ってきたススキや松ぼっくりなどを使って、おもちゃやゲームを作りました。そして、自分たちの作った物で、お店を開きます。上級生を呼んだり、横地大好きフェスタでお家の方や地域の方も招待します。その前に、まずは、1年生同士で体験してアドバイスをし合いながらよりよい物にパワーアップさせていこうと計画しています。

今回は、最初の段階でしたが、お客さんへの呼びかけや、遊び方の説明なども相手意識をもって行っており、工夫しているのがよく分かりました。これから、もっとパワーアップしていくのが楽しみです。

10月29日(水曜日)【学びの庭】社会科見学 ~4年生~

4年生は、10月29日(水曜日)に、静岡県庁へ社会科見学に行きました。

学校から、市のスクールバスで菊川駅まで行き、その後は、自分で切符を買って電車に乗りました。遠くまで行っての見学に、子ども達もワクワクしています。静岡市は、菊川よりもビルが高く、交通量も多くて「県庁所在地」の雰囲気を体験的に感じることができました。

子ども達は、最初に県庁に行き、土木防災情報センターや警察広報センターを見学しました。説明もしていただき、興味をもって学習することができました。さらに、展望台から、静岡市内を一望し、街の様子をつかむことができました。

昼食は「静岡科学館る・く・る」でとりました。その後、館内にある展示物を体験的に楽しみました。学びあり、お楽しみありの楽しい社会科見学でした。

10月28日(火曜日)校内でも体験的な学習しています!

横地小は、たくさんの地域の方々に支えていただき、校外で体験的に学ぶ機会に恵まれています。それだけではなく、日常的にも、校内で体験的な学習が行われています。

2年生は、生活科の時間に、育てている大根の間引きを行いました。元気よく育っているため、どれを抜いてよいか判断に迷うほどでしたが、より元気なものを残し、間引きしました。せっかく芽が出ても全て残すのではなく、大きく育てるために「間引き」という作業があることを体験的に学びました。一方で、育っているものを抜くことにもったいなさを感じる子もいました。しかし、間引いた大根も食べることができると知り「無駄にならなくてよかった!」とほっとしていました。

5年生は、理科の時間に「水の流れ」の実験をしました。砂場や、運動場の隅で、砂場に簡易的な山を作ったり、トレイの中に土や砂を敷き詰め人工的な地形を作ったりして水を流し、どのように流れるかを観察しました。水が土にしみこんでしまって上手くいかないこともありましたが、トライ&エラーを重ねながら、水の流れを掴むことができました。

10月27日(月曜日)【学びの庭】稲刈り体験 ~5年生 総合的な学習の時間~

5年生は、今日、鈴木さんやJAの方々の協力のもと、稲刈り体験しました。6月に田植え体験をさせていただいた田んぼでの稲刈りです。最初に、コンバインでの稲刈りの様子を見せていただきました。次に、鎌での稲刈りの仕方を教えていただき、実際に稲を刈りました。最初は、こわごわ稲を刈っていた子ども達でしたが、段々に手つきもよくなり「ザクッ」といい音を鳴らしながら、テンポよく稲刈りができるようになりました。稲刈りした稲をコンバインで脱穀する作業も見せていただきました。

社会科の授業で「米作り」について学び、今は総合的な学習の時間の学習で「お米」について調査している子ども達。実際に、稲刈りをして、収穫の喜びを感じ、更に興味をもつことができました。今後は、総合的な学習での学びを深めると共に、収穫したお米をどうしていくかも楽しみになりました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

10月27日(月曜日) 【学びの庭】消防署見学 ~3年生 社会~

今日、3年生は、消防署見学をしました。署の方から、出動時の準備や消防車・救急車の設備や機能等について分かりやすく教えていただきました。また、日頃の訓練の様子も実演を兼ねて見せていただくこともできました。

市民の命を守るために、日ごろから鍛錬して備えてくださっていることを知り、心強く思うと同時に、大変な仕事に取り組む姿に尊敬の気持ちを強くもった子ども達でした。ありがとうございました。

10月27日(月曜日) 代表委員会

「横地大好きフェスタを盛り上げよう」というテーマで代表委員会が行われました。各クラスから、「ほかほか言葉を使う」「スタンプラリーをするのはどうか」などの楽しくてよいアイデアが集まり、どれを採用するか皆で話し合いました。いつ、だれが、どのようにやるのか、実施可能なのかを質問したり考えを発表したりする中で、横地っ子の自慢である「あいさつ」「ほかほか言葉」をお客さんにすること、お世話になった方に「招待状を書くこと」が全校で取り組むこととして決まりました。横地大好きフェスタの成功に向けて、全校のみんなで協力し、盛り上げていけるといいですね。

10月27日(月曜日) ステージ集会

今日は、2学期後半のステージ集会がありました。2学期後半は、どのようなことを目標にしていくかを、それぞれの担当から話をしました。2学期後半には、横地大好きフェスタがあります。4月から、積み上げてきた学びや学級づくりの成果が発揮できるといいですね!1年で一番長い2学期、これまでを振り返り、新たな目標に向けて気持ちを新たにした子ども達でした。

10月24日(金曜日)【学びの庭】バスの乗り方教室(2年生)

2年生が、路線バスの乗り方を学びました。しずてつジャストラインの運転手さんに来ていただき、バスのつくりや、乗り方などについて教えていただきました。「整理券を取ってから乗ってください。」「降りるときには、ボタンを押します。」「いろいろな人が乗るから、バスの中では静かにしてね。」など、たくさんのことを教えていただきました。説明を聞く中で、「運賃を払うときには、おつりは出るんですか。」「車椅子の人が来たら、どうやって乗るんですか。」と疑問に思ったことを質問する子もいました。本物のバスを前にしながら、興味をもって学ぶことができました。11月になったら、小笠図書館と小笠児童館に、路線バスに乗って訪問する予定です。学んだことをぜひ生かしてほしいと思います。

10月24日(金曜日)【学びの庭】読み聞かせ

今日は、読み聞かせボランティアの方々が、子ども達に読み聞かせをしてくださいました。1年生にはペープサートを使って分かりやすく、そして、高学年には、歴史や戦争にまつわる内容を選ぶなど、発達段階に合わせて工夫した読み聞かせを行ってくださいました。

子ども達は、朝から「読書の秋」を満喫することができました。読み聞かせボランティアの皆様ありがとうございました。

10月23日(木曜日)【学びの庭】茶イルドスクール~3年生 総合的な学習の時間~

3年生は、今日、県の農村計画課の方々に「茶イルドスクール」の出前講座を行っていただきました。お茶の歴史や効能などのクイズ、農業用水施設の働きや農業用水の大切さ等について分かりやすく教えていただきました。

3年生は、これまでに、お茶に関する学習をしてきました。クイズでは、その成果を出すことができました。授業の後には、「1問しか間違えなかった!」などと、力を発揮できたことを嬉しそうに話してくれました。

農村計画課の皆様、ありがとうございました。

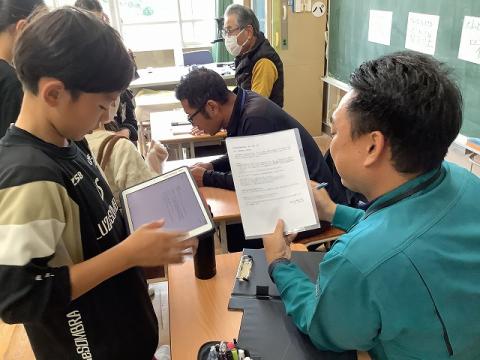

10月22日(水曜日)【学びの庭】入学準備説明会

今日は、令和8年度新入生の入学準備説明会がありました。来年度入学する保護者の皆様にお集まりいただき、入学に向けての準備の説明をさせていただきました。今回は、子ども達は参加していません。どんなすてきな子ども達が入学してくるか楽しみにしています。

10月21日(火曜日)【学びの庭】旬の食材と特産物・郷土料理を学ぼう!~家庭科 6年生~

今日は、JA遠州夢咲農協の長島さんにおいでいただき、6年生が「旬の食材と特産物・郷土料理」について学びました。旬の食材については、特に、秋冬野菜について調理法も紹介していただきながら詳しく教えていただきました。また、この地域の郷土料理や特産物についても教えていただきました。

お店に行けば、1年を通して様々な野菜を買うことができます。そのため、子ども達にとって食材の旬を把握することが難しくなっています。長島さんは、そのような状況を加味しながら、野菜を季節毎に分類して特徴を加えながら分かりやすく教えてくださいました。

今日の授業をスタートに、6年生は、家庭科の授業で「一食分の献立」を考えて行きます。食に興味をもって楽しく学んで欲しいと思います。

10月20日(月曜日)毛筆が上達しました! ~3年生 書写~

3年生から始まった毛筆。最初は、筆を上手く扱うことも難しく苦戦していました。しかし、この頃は、筆の使い方のコツもつかみ、お手本を見て書くゆとりが生まれてきました。3年生の席書コンクールの課題は「大」です。右はらいが難しいですが、力加減や筆使いを何度も練習して上達しました。11月に入ると、書き初めの練習が始まります。初めてがいっぱいの3年生。できることが増えて嬉しいですね!

10月17日(金曜日)【学びの庭】食の指導 ~5年生 家庭科~

菊川市学校給食センターの栄養教諭の石橋教諭をお迎えして、5年生が「食の指導」を受けました。

まず、最初に、5大栄養素について学び、昨日の給食で使われた食材を栄養素で分類しました。普段食べている食材にはどんな栄養素が多く含まれているのかよく考えて分類し、最後にみんなで答え合わせをしました。給食は、毎日5大栄養素が入っていることを知り、工夫して献立を考えてくださっていることがわかり、感謝の気持ちをもつことができました。

次に、旬の食材を教わり、それらを取り入れたお味噌汁を考えました。自分の好きな食材を入れてみたり、栄養バランスを考えてみたりして、それぞれに、工夫したお味噌汁を考えました。

授業を通して、自分の食生活を振り返り、よりよくしていこうと考えるきっかけになりました。石橋先生、ありがとうございました。

10月15日(水曜日)【学びの庭】国際交流学習 ~4年生 総合的な学習の時間~

4年生は、総合的な学習の時間で「やさしさを広げよう」をテーマに、様々な方々と交流し「やさしさ」について理解を深めてきました。今日は、国際理解を兼ねて、ブラジル出身の保護者のミズシマさんにおいでいただき、ブラジル料理作りをとして「国際交流学習」を行いました。

教えていただいたのは「マリアモーレ」と「タピオカクレープ」です。「マリアモーレ」は、ゼラチン・砂糖・水を混ぜて冷蔵庫で固めたものを一口大に切り分け、ココナツパウダーをまぶしたデザートです。「タピオカクレープ」は、タピオカ粉をフライパンで焼いてクレープ状にしたものに、子ども達が家から持ってきたものをトッピングしました。初めて見る食材や料理に子ども達は、興味津々でした。「どんな味だろう?」とワクワクしながら食べてみて「おいしい!」とにっこにこ笑顔になった子ども達。お料理を通して、ブラジルに興味をもち、「もっと知りたい!」と意欲を高めることができました。ミズシマさん、ありがとうございました。

10月14日(火曜日) 学校クリーン大作戦 ~6年生 家庭科~

6年生は、今日、家庭科の授業で「学校クリーン大作戦」を行いました。先週までに、学校内の汚れている所を探し、どんな汚れかを把握して掃除の方法を考えてありました。今日は、満を持しての実践です。理科室の水道・体育館の扉や壁・手洗い場付近の壁・窓のサッシなど、汚れにあった方法で掃除しました。

掃除をした後は、結果報告会をしました。掃除する前と後を比べると、汚れが落ちたことがよく分かりました。子ども達は、学習を通して、汚れにあった道具や洗剤を使うことが大切だということがよく分かりました。子ども達の学びも深まりましたが、学校もきれいになりました。お掃除ありがとうございました!

10月14日(火曜日)【学びの庭】どんぐり拾い ~1年生 生活科~

1年生は、生活科の学習で「秋見つけ」をしています。その学習の一環として、10月10日(金曜日)は菊川運動公園に、10月14日(火曜日)は星ヶ丘公園に「どんぐり拾い」に行きました。

菊川運動公園にはマテバシイがたくさんとれました。星ヶ丘公園では、クヌギがたくさんとれました。「どんぐり」と言われる木の実も種類があり、大きさや形が違うことに気付きました。自然がくれた宝物をたくさん見つけた子ども達。今度は、子ども達が工夫して遊ぶ物を作ります。活動がどんどん広がっていきます。

10月14日(火曜日) ドッジボールラリー週間スタート!

横地小では、今日からドッジボールラリー週間がスタートしました。ドッジボールラリーは、静岡県教育委員会が主催している「体力アップコンテスト」の種目の1つです。3分間、1つのボールでキャッチボールをして、みんなで何回ボールをとることができたかを競います。チームが複数ある場合は、全部のチームの回数の平均が記録となります。

横地っ子は、9月から、少しずつ練習を始めてきました。始業前や休み時間に自主的に練習する子もいました。今日からは「ドッジボールラリー週間」で重点的に取り組んでいきます。週2回程、全校が朝の時間に外に出て練習しながら記録を測定します。始めた頃より、記録がぐんと伸びてきました。記録をどこまで伸ばせるか楽しみですね!

10月10日(金曜日) 初めてのミシンに挑戦!~5年生 家庭科~

5年生は、今日、家庭科の授業で、初めてミシン縫いをしました。ミシンは、コツさえ掴めばとっても便利な道具ですが、上糸と下糸を正しくセットできないと上手くいきません。そこで、何度も練習し、忘れないように動画に撮って記録を残しました。

セットができたら、いよいよ縫います。練習用の布で恐る恐る縫い始めました。段々、慣れてくると、ミシンがとっても楽しくなりました。返し縫いや縫う向きを変える方法も習得し、今日の2時間でぐんと腕をあげました。来週からのエプロン作りを心待ちにしている5年生です。

10月10日(金曜日)【学びの庭】小笠高校で大根の 種まき ~2年生 生活科~

2年生は、今日、小笠高校に行き、高校生と一緒に大根の種まきをしました。

種まきのあとは、今後、どのようなお世話をすればよいか、収穫した大根はどんなお料理に使えるかなどを分かりやすく教えてくれました。学校でも、大根の種を1週間ほど前にまいたため、子ども達は、とても興味深く聞いていました。

小笠高校の生徒との交流は、この後、芋掘りを予定しています。ペアの高校生にも段々慣れてきた2年生。次に、小笠高校のお兄さんやお姉さんに会えることを楽しみにしています。

10月9日(木曜日)【学びの庭】薬学講座 ~6年生~

今日は、あさひ薬局の中村先生にお越しいただき、6年生が薬学講座を受けました。

主に「薬の正しい使い方」「たばこの害」「お酒の害」について教わりました。「薬物乱用」と聞くと、恐ろしいもののように感じてしまいますが、薬の用法用量・服用の仕方を守らないことも「薬物乱用」になると分かり、興味をもって学ぶことができました。また、成長段階にある子ども達への影響の大きさも知り、「すすめられても『NO!』と言える自分になろう」と感じることができました。

自分の命や体を自分で守るために、正しい知識を知ることができました。中村先生ありがとうございました。

10月8日(水曜日)【学びの庭】参観会・懇談会

今日は、参観会がありました。子ども達は、がんばっている姿をお家の方に見てもらおうと、気合いが入っていました。6年生は、修学旅行の説明会を行いました。子ども達が決めためあても発表し、気持ちの準備は万端です。

保護者の皆様、参観会・懇談会ありがとうございました。実りの秋、伸び盛りの子ども達。お家の方から褒められることで、さらに力を伸ばせます。これからも、子ども達に、愛情たっぷりの褒め褒めシャワーを宜しくお願いします。

10月8日(水曜日)【学びの庭】社会科見学5年生2.ベルソニカ

5年生は、ベルソニカにも社会科見学に行きました。ベルソニカは、自動車の骨格部品を作っている会社です。最初に会社の概要を教えていただいたり、使用してる特別な鉄を触らせていただいたりしました。

次に、2つのグループに分かれて体験したり見学したりしました。体験では、プログラマーの仕事をしている方がプログラミングしたシステムを体験させていただいたり、仕事をしやすくするように社員の方々が考えた「バレリーナ」と呼ばれるネジを取りやすくする道具を使わせていただいたりしました。

見学では、大きなプレス機械で型を作っていく工程や溶接の工程などを説明を交えて見せてくださいました。工場の中には、見たこともない大きな機械や、器用に動くロボットなどがたくさんありました。また、無人で動く車のような物もありました。

ベルソニカの菊川工場では、子ども達の社会科見学を今回、初めて受け入れてくださったそうです。社会科見学1号という記念すべき日にも立ち会うことができました。親切に御対応くださったベルソニカの皆様ありがとうございました。

10月8日(水曜日)【学びの庭】社会科見学5年生1.フジオーゼックス

今日、5年生は、フジオーゼックスに社会科見学に行きました。最初に、工場の概要を教えていただきました。次に、フジオーゼックスで作っているエンジンバルブを触らせていただきました。エンジンバブルがどんなものか知っている子は少なかったですが、説明を聞き、人間でいう心臓弁のような重要な働きをするものだと知りました。

基礎知識を学び、いよいよ工場の見学です。用意された白衣や帽子・軍手・保護眼鏡を着用し、イヤホンを付けて出発です。工場内では、特許技術でバルブが作られていく様子を順々に見ることができました。見学後の質問コーナーでは、大変鋭い質問が数多く出され、子ども達の意欲の高さを感じました。

フジオーゼックスの皆様、見学を温かく迎えてくださりありがとうございました。

10月8日(水曜日)【学びの庭】親子ペットボトル万華鏡作り~1年生家庭教育学級~

今日、1年生が、家庭教育学級で「親子ペットボトル万華鏡作り」を行いました。ペットボトルを加工し、万華鏡の本体や中に入れるビーズ状の物を作りました。子どもたちは、お家の方と一緒に楽しく制作に取り組み、世界に1つのすてきな万華鏡を作ることができました。できあがった万華鏡を友達と交換して見合い、お互いの作品を楽しむこともできました。

すてきな企画と会の運営をしてくださった1年生の学年委員の皆様、ありがとうございました。

10月7日(火曜日) 席書コンクール作品作り

今、学校では、席書コンクールの作品作りが行われています。今日は、6年生が書写の授業を行っていました。6年生の課題は「理想」です。お手本をよく見ながら、真剣に作品と向かい合っていました。一筆一筆に心を込めて書く子ども達、とても凜々しかったです。

10月6日(月曜日) 【学びの庭】SPAC出前劇場

今日は、劇団SPACの方々が横地小に来てくださり、出前劇場を行ってくださいました。1・2・3年生は4時間目に、4・5・6年生は5時間目に観劇をしました。今日、公演してくださったのは「ちかくにあるとおく~鏡の国のアリスより~」です。

見慣れた体育館が、今日は、不思議な夢の世界へと様変わりです。迫真の演技と工夫された演出で、子ども達は、物語の中に引きずり込まれました。途中、子どもが参加する場面や一緒に演奏する機会もあり、大いに盛り上がりしました。

最後には、帽子の形をしたかわいいの手作りの楽器をいただきました。ならしてみると、1つ1つ音が違います。SPACの皆様、すてきな思い出とお土産をありがとうございました。

10月6日(月曜日) もくもく掃除をパワーアップしよう!~全校集会~

今朝、全校集会で、運営委員と環境委員が共同で劇を行い、掃除への取り組みを見直すことを呼び掛けました。

横地小学校の自まんの1つに「もくもく掃除」があります。「もくもく掃除」とは、黙って隅々まできれいにすることです。劇では、友達と話したり遊んだりしながらお掃除すると、汚れが残ってしまっていたり、時間内にできなかったりする様子が表現されました。今日の集会を機に、もう一度取り組みを見直し、みんなで気持ちのよい環境づくりをしたいと思います。

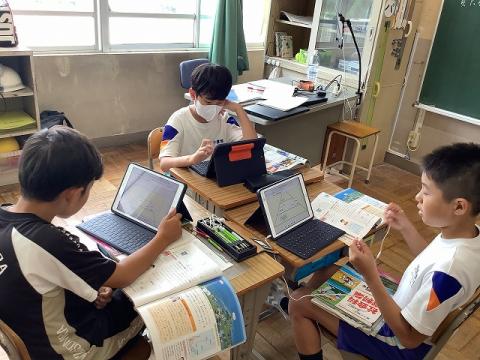

10月3日(金曜日) 学びが深まっています2. ~5年生 社会~

5年生は、1学期から「米作り」「水産業」と学んできました。その最後の単元で「日本の食料生産」の学習をしています。「日本の食料自給率をあげていくために、できることは何か?」を考えました。最初に、グループで生産者と消費者の立場でそれぞれができることを考え表にまとめました。次に、違うグループの友達が集まるグループに分かれて、自分たちのグループの考えを伝え合いました。最後に、元のグループに戻り、他のグループの考えのよかったことや交流して気付いたことを伝え合い、考えを深めました。

授業のまとめには、消費者としての自分が今できることを考え表現しました。授業と日常がつながり「学びが生活に生きる 生活経験が学びを深める」そんな循環型の学びを創っていきたいと日々模索中です。

10月3日(金曜日) 学びが深まっています1. ~1年生 算数~

1年生の算数の授業では「繰り上がりのあるたし算」の学習をしていました。問題が提示された後、子ども達は、自分がどんな方法で問題を解くか決めます。選んだ解き方にネームプレートを動かした後、問題を解きます。計算でやる子・図で考える子・ブロックを使う子様々です。自分の方法で解けると、他の子に解き方を説明して交流します。最後に、ブロックも図も、考え方は式で行うのと同じになることを確認して練習問題をしました。自分の考えを発表したい子も多く、意欲的に学ぶ1年生。ぐんぐん力を付けています。

10月2日(木曜日) 【学びの庭】歯の指導 ~3年生~

今日は、3年生が、歯の指導を受けました。宇佐美歯科医院の宇佐美先生がおいでくださり、虫歯の原因や歯の磨き方を教えてくださいました。

テスターで真っ赤になった歯を見て、磨けていない歯があることがよく分かりました。宇佐美先生は、歯ブラシの向きや方向・力の入れ方などを説明しながら丁寧に歯の磨き方を教えてくださいました。

子どもの中には「このテスターを使えば、歯がすごくきれいになるから毎日やりたい!」という子もいました。歯の磨き残しの箇所をよく見ながら、教えていただいた方法できれいに歯磨きできた子ども達、これからも正しい歯磨きを続けていけるといいですね!

9月30日(火曜日) 手作り楽器で演奏! ~2年生 図画工作~

2年生は、図画工作の時間に、手作りの楽器を作り、紹介し合ったり、演奏を楽しんだりしました。楽器にするとすてきな音が出そうな材料を持ち寄り、イメージを膨らませて作りました。マラカス・太鼓・ウッドブロック・バイオリン・ドラムなど、素材の組み合わせを工夫して様々な楽器ができあがりました。中には、ワニが歩く時に音が鳴っる楽器や、カメの形のドラムセットのように、作品に物語性を感じる物もできあがりました。最後に「ライラック」の曲合わせてみんなで演奏し、大盛り上がりでした。

9月29日(月曜日) 代表委員会

今日は、代表委員会がありました。議題は「横地小ラリーとあいさつで元気いっぱい大作戦」です。当初は、掃除への取り組み方について議題にしようと計画していました。しかし、運営委員の子ども達が、自まんの「あいさつ」をもっとよくしていきたいという思いを強くもったため、本議題となりました。今日、出された反省点をもとに、各クラスで話合い「あいさつ」をパワーアップしていきます。実りの秋に向かい、子ども達の取組みも大きな実を結ぶといいですね!

9月26日(金曜日) 【学びの庭】 横地小へようこそ!~職場体験 菊西中2年生~

9月24日(水曜日)から、3日間、菊川西中学校の2年生の生徒が4名、職場体験に来てくれました。1年生・2年生・3年生・4年生にそれぞれ入って、子ども達の支援や先生達の手伝いをしました。

最初は、緊張した様子でしたが、すぐに子ども達に打ち解けました。昼休みは、外で、思いっきり遊んでくれました。また、6年生には、菊西中の紹介をしたり、中学校生活に関する質問に答えたりして、中学校をPRする活動もしました。

3日間あっという間に過ぎてしまいましたが、「もっと、小学校で職場体験を続けたい」と言う生徒もおり、中学生にとってもよい機会となりました。

9月26日(金曜日) 【学びの庭】 スイーツに想いをのせて2.~総合的な学習の時間 6年生~

6年生は、今、ミエルさんの協力を得ながら、菊川市をPRできるようなスイーツを開発したいという想いをもって活動しています。今日は、ミエルの川中さんにお越しいただき、考えたスイーツのプレゼンを聞いていただきました。

川中さんは、熱心に、子ども達の考えを聞いてくださいました。一通り発表が終わった後には、子ども達に声を掛け、より詳しく考えを吸い上げてくださいました。川中さんから「どのスイーツもよい。」とお墨付きをいただき、子ども達は、本当に嬉しそうでした。

提案されたアイデアを川中さんが持ち帰り、実際にお菓子を作ってくださるそうです。商品化できるものができたら、横地大好きフェスタで販売する予定です。今後の展開が楽しみです。

9月25日(木曜日) 【学びの庭】学校保健委員会

今日、栄養教諭の石橋先生と学校医の北島先生をお招きして学校保健委員会を行いました。5・6年生の児童が参加し「朝ご飯から睡眠準備をはじめよう!」をテーマに学習しました。

最初に、石橋先生から、朝ご飯が1日の生活リズムを整えるのに大切な役割があることや、よい睡眠を取るためのの生活習慣などについて教えていただきました。次に、グループで朝ご飯のメニューを考えました。代表で、6年生と5年生が1グループずつ発表しました。バランスが採れたメニューのよさや、もっとよくなるアドバイスなどを石上先生にいただき、大変参考になりました。最後に、北島先生が、指導講評してくださいました。子ども達はそれぞれに自分の生活を振り返り、改善しようと考えることができました。

保護者の皆様にもたくさん御参加いただき、大変有意義な会となりました。ありがとうございました。

9月23日(水曜日) 冬野菜植えました!~2年生 生活科~

2年生は、今日、冬野菜の植え付けをしました。植えた野菜は、キャベツ・ブロッコリー・ねぎです。子ども達が、冬野菜について調べました。その中から、特に、育ててみたいという意見が多かった3種類を、今回、植えました。

子ども達は、苗をやさしく持ちながら、丁寧に植えました。この後、小笠高校の高校生の皆さんに、育て方のアドバイスをしてもらいながら大切に育てていきます。おいしい野菜を収穫できるといいですね!

9月23日(水曜日)【学びの庭】菊川の農業を学ぼう!~5年生 総合的な学習の時間~

5年生は、社会科の授業で「日本の米作り」について学習しました。また、田植えの体験もしました。そそこで、自分たちの身近な地域の米作りには、どのような課題があるのかを知るために、JA遠州夢咲の方々においでいただき、菊川市の米作りの様子について教えていただきました。

すると、菊川市にも、授業で学習したように後継者不足や設備投資が高額になってしまうこと、米の価格の問題などがあることが分かりました。また、高温障害や害虫・害獣の問題など、農業を取り巻く課題を詳しく知ることができました。

菊川市の状況を知った後、特に興味をもったことについて、JAの方々に教えていただきながら、更に詳しく調べたいことを考えました。これから、どのような学習が進んでいくか楽しみですね!

9月23日(水曜日) 【学びの庭】点字体験しました!~4年生 総合的な学習の時間~

4年生は、今回は「点字サークル泉」さん達においでいただき、点字について学びました。最初は、点字について教えていただきました。点字は、横書きになっていること、右側から文字を書くこと、濁点や半濁点が付く文字は2ます使って表すことなど、初めて知ることが多かったです。

次に自分の名前を点字で打ってみました。用意された紙に、まずは、点字を書きました。正しく標記できたら、いよいよ本番です。下書きの紙を見ながら同じように道具を使って点字を紙に打っていきます。コツを掴むと、プツップツッと小気味のいい音を立てて打てるようになりました。

最後は、点字を読んでもらい、名前が分かれば合格です。子ども達は、自分の名前を正しく読んでもらえると「やったぁ、できた!」と、とっても嬉しそうでした。「点字サークル泉」の皆様、貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

9月22日(月曜日) スイーツに想いをのせて!~6年生 総合的な学習の時間~

6年生は、今、総合的な学習の時間で「菊川市を盛り上げるためにできることで貢献したい」という想いをもち、ミエルさんとのお菓子の共同開発に挑戦しています。子ども達は、菊川市の特産物を使ったお菓子のアイデアを個々に考えました。今日は、ミエルさんにアイデアを発表する前に、まずは友達に発表し、よりよいものにブラッシュアップするためのプレ発表をしました。クッキーやカップケーキにおまんじゅうなど、様々なアイデアが出されました。子ども達の考えたアイデアが、実際に商品化されるといいですね!今後の展開、楽しみにしていてください。

9月20日(土曜日) 【学びの庭】 奉仕活動ありがとうございました!

今日は、奉仕活動があり、保護者の皆様に、学校の敷地の草取りや草刈りをしていただきました。大変熱心に作業していただき、きれいになりました。よい環境の中で、子ども達が学ぶことができます。御協力ありがとうございました。

9月19日(金曜日) 【学びの庭】 盲導犬ってすごい!~4年生~

4年生は、総合的な学習の時間で「福祉」をテーマに学習を進めています。そこで、様々な方々と出会ったり、体験をしてみたりして「優しさとは何か」理解を深めています。

その一環で、今日は、視覚障害のある松村さんと盲導犬のアンディー君が来てくれました。松村さんの生活の様子を教えていただいたり、盲導犬のトレーニングを見せていただいたりして、アンディー君が松村さんの生活をサポートしているのがよく分かりました。子ども達は、松村さんの指示にしっかり従い、寄り添うアンディー君の姿を見て、盲導犬の賢さに感心していました。

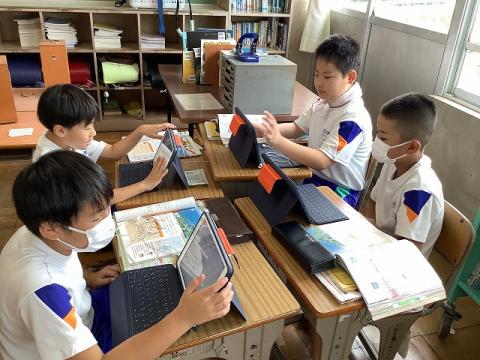

9月18日(木曜日) 友達と学び合って考えを深めます!~5年生~

5年生は、自分で考え学習を進めることを大切にしています。その成果は、日々の授業の中で出てきました。自分の考えをしっかり作り、友達と意見交換しながら考えを深めたり広めたりすることができるようになってきました。グループ学習では、発言力のある子の意見にまとまっていく協力的な学習の傾向にあります。しかし、5年生は、それぞれが意見を言って練り合う協働学習ができます。社会の授業では、水産業の課題や解決方法について話し合いました。難しい問題も投げ出さずに、一生懸命考え解決しようとする姿勢は、子ども達の大きな糧になります。伸び盛りの5年生、頼もしい限りです。

9月17日(水曜日) こんなこと あったよ! ~2年生 図画工作~

2年生は、図画工作の授業で「こんなこと あったよ!」というテーマで夏休みの思い出を作品に表しました。夏らしく、海や川で泳いだりバーベキューをしたりして楽しい時間を過ごしたことを作品にした子が多かったです。完成した絵を、友達と見合いながら、改めて楽しかったことを思い出し、笑顔いっぱいになりました。

9月17日(水曜日) 【学びの庭】 車椅子体験しました!~4年生~

4年生は、菊川市の社会福祉協議会の方々の協力を得て、車椅子の体験をしました。最初に、車椅子の構造や扱い方の注意点を教えていただきました。次に、車椅子で生活されている方々から講話をしていただきました。そして、最後に、車椅子の体験をしました。見ている時には簡単にできそうだと思っていた操作ですが、いざ友達を乗せて、用意されたコースを進もうとすると上手く進みません。「段差は前輪を浮かせないと進めないよ。」「タイヤが真っ直ぐか見てね。」等の、アドバイスをいただきながら段々こつをつかめるようになりました。子ども達は「押すの方も乗ってる方もどっちも怖いから、ちゃんとコミュニケーションをとって相手を信用できるようにすることが大切。」など、体験したからこそ分かる感想をもちました。貴重な経験をすることができました。ありがとうございました。

9月16日(火曜日) 【学びの庭】 地層見学 ~6年生 理科~

今日、6年生は、地層の見学をするために、学校の北側や南側にある地層を見学に行きました。今まで、登下校で通っていた道にありますが「地層を見る」という目的で観察するのは初めてです。実際に観察することで、堆積の様子が分かるだけでなく、長い年月を経て今に至っている大きな大きな時の流れを感じることができました。

地域に学びの材が豊富にある横地地区、学校はもちろんのこと、地域全体が子どもの学び場となっています。

9月16日(火曜日) 洗濯ですっきり! ~6年生 家庭科~

今日は、6年生が、家庭科で手洗いの洗濯に挑戦しました。それぞれが、各自、洗いたい物を持ってきて汚れにあった洗い方を考えて実践しました。子ども達が最初に苦労したのは、洗濯液づくりです。洗濯物の重さを量り、それに合った水の量や洗剤の量を量って作ります。思ったよりも少ない洗剤の量に驚いていました。次に苦労したのは、汚れを落とすことです。なかなか落ちにくい物は、つけ置き洗いもやってみました。実践を通して、洗濯機の便利さを知ると共に、小回りのきく手洗いのよさにも気づきました。汚れや洗う物によって洗い方を洗濯するとよいことが分かりました。

9月12日(金曜日) 心育てます!道徳の授業

横地小では、子どもたちの心を育てる活動を工夫して行っています。そして、その根底を支えているのは、道徳の授業です。道徳では、主人公の気持ちになって考えたり、視点を変えて周りの人の気持ちを考えたりすることで、よりよい人間関係の築き方を学びます。また、様々な友達の意見を聞いて迷いながらも自分で判断する経験を通して、道徳的な素養を養っていきます。今週も、学年の発達段階に合わせて、みんなで考えたり、友達と意見交換したり、自分と向き合ったりして、たくさん心を動かして授業をしました。心も健康に育っています!

9月11日(木曜日) あさがおの種取り

今日、1年生は「あさがおの種取り」をしました。2学期になって、学校に戻ってきたあさがおには、種が付いていました。最近、朝、昇降口にいると1年生が「先生、あさがおの種が取れたよ!」と嬉しそうに種を見せてくれていました。

そして今日、生活科の授業で種取りをしました。花が咲いている横で、早くに咲いたあさがおは種を付けています。「ここにもある!たくさんあるなぁ」「大きいの見つけた!」など、様々な発見をしながら、種を集めました。「来年また咲くね!」と種を見ながら話す子どもたち。あさがおを育てながら、多くのことを体験し、気付き、成長しました。

9月11日(木曜日) 【学びの庭】横地保育園との交流(4年生)

4年生は、9月10日(水曜日)に、「総合的な学習の時間」で、横地保育園の園児と交流しました。最初に、園の子ども達が、バルーンダンスを披露してくれました。その後、4年生は、読み聞かせやパズル、簡単なゲームなどをして思い思いの方法で仲良く交流しました。

2回目の交流となる今回、自分なりの工夫をして声掛けをしたり、遊びを提案したりしました。相手の立場に立って考えることで「やさしさ」について考えている4年生です。

9月10日(水曜日) 【学びの庭】お茶の都ミュージアム見学(3年生)

3年生は、今日、お茶の都ミュージアムに見学に行きました。「総合的な学習の時間」の学習で、お茶について学習している3年生は、これまでに、お茶摘み体験や手揉み体験、お茶の入れ方教室や闘茶など、様々な体験をさせていただきながら学びを深めてきました。そして、今回は、お茶の歴史を学びました。

また、お茶を点てていただき、お茶菓子と共にいただく体験もさせていただきました。基本的な作法を教えていただき、貴重な経験となりました。

9月8日(月曜日) 委員会活動

今日は、2学期最初の委員会活動がありました。1学期の活動を振り返りながら、2学期に取り組むことを考えました。環境委員会は、きれいな学校づくりを目指し、進んで掃除にも取り組みました。その他の委員会も、学校をよりよくするために自分たちのできる活動を考えました。2学期も、横地っ子の創意が光る活動が繰り広げられそうです。

9月5日(金曜日) 【学びの庭】フライスター見学(3年生)

3年生は、今日、フライスターの工場見学に行きました。最初に、工場内に入るために、分けていただいた帽子をかぶったり、エアーで埃などを取ったりする装置を通ったりしました。社会科の授業で、食品工場では、衛生面に気をつけていることを学んでいましたが、それを体験することができました。その後、パン粉ができる過程を見学しながら丁寧に説明してくださいました。最後は、お楽しみの試食タイムです。焼きたての大きなパンをみんなでちぎっていただきました。ふかふかのパンはおいしく、手が止まらない様子でした。その後も、パン粉を使ったコロッケなども試食しました。

子ども達は、大満足で、中には「将来、フライスターで働きたい!」と思った子もいました。天気の心配される中でしたが温かく受け入れてくださり、ありがとうございました。

9月4日(木曜日) 【学びの庭】歯の指導(4年生)

横地小では、毎年、宇佐美歯科医院の院長先生においでいただき、学年の発達に応じた内容で「歯の指導」をしていただいています。9月4日(木曜日)は、4年生が指導していただきました。

4年生は「しっかり噛めているか」を確かめました。最初に、割り箸を口にくわえて歯で噛みます。くわえた割り箸が横に真っ直ぐになっているかどうか鏡で確かめました。次に、ガムを噛みます。60回くらい噛んで、ガムの色を確かめます。噛む前は緑色だったガムが、しっかりかめていると赤っぽい色に変化します。子ども達の噛んだガムは、全部、ピンクいろのような色に変化しており、しっかり噛めていることが分かりました。「噛み方」の実験が終わった後は、全学年共通の磨き残しチェックをして、歯の磨き方を確認しました。

宇佐美先生は、毎回、子ども達が興味をもって学べるよう、工夫して指導をしてくださいます。子ども達も、宇佐美先生の授業を楽しみにしています。ありがとうございます。

9月3日(水曜日) 【学びの庭】フライングディスクをやってみよう!

9月3日(水曜日)、4年生は、菊川市身体障害者福祉会の方々をお招きして「フライングディスク」に挑戦しました。「フライングディスク」とは、決められたラインから円形のディスクを投げ、リング状のゴールを通す競技です。

練習をした後、最初に団体戦を行いました。1人、10回投げ、ゴールを通った数の合計で競います。子ども達は、一生懸命狙いますが、思うようにリングを通りません。何度かやってコツを掴み、得点すると大喜びでした。子ども達の後に、講師で来てくださった方々もやってくださいました。10回中10回ゴールする方もおり、子ども達は大盛り上がりでした。団体戦の後は、個人戦も行い、白熱したゲームを楽しみました。

「フライングディスク」を初めて知った子がほとんどでしたが、みんなで楽しむことができるよさを感じていました。講師でおいでくださった方の中には、98歳の方もおり、子ども達が元気をいただきました。

9月2日(火曜日) 【学びの庭】引き渡し訓練ありがとうございました

9月1日(月曜日)に、横地小では引き渡し訓練を行いました。「南海トラフ地震臨時情報」が、気象庁より出されたことを想定しての訓練です。今回の訓練は、横地保育園や菊川西中学校とも共同で行いました。保護者の皆様に御協力いただきながら、無事に訓練を行うことができました。ありがとうございました。

もしもの時には、このようにスムーズにはいかないかもしれませんが、備えておくことは必要です。引き渡し訓練の貴重な経験を、子ども達を守るための防災に生かしていけるといいですね。

9月1日(月曜日) 日常が戻ってきました!

横地小に、日常が帰ってきました。横地っ子の朝のスタートは掃除からです。「もくもく掃除」で、隅々まで学校をきれいにしています。横地っ子は、本当によく働きます。1年生もとってもお掃除上手になりました。

8月28日(木曜日) 2学期スタートしました! ~ 2学期 終業式 ~

34日の夏休みが終わり、子ども達が学校に戻ってきました。日焼けした子どもたちは、一回り大きくたくましくなって戻ってきた気がします。しっかりリフレッシュし、よい夏休みを過ごしたことが伝わってきました。

いよいよ2学期が始まります。校長先生を始めとした先生方から、2学期に目指すことについてお話をききました。また、2学期に全校で挑戦するドッジボールラリーのデモンストレーションを6年生がしてくれました。これからの学習や活動について思いを巡らせながら、それぞれに、目標ができたのではないかと思います。いろんなことに挑戦し、実り多い2学期になるとよいですね!

7月23日(水曜日) 1学期間 よくがんばりました! ~ 1学期 終業式 ~

今日は、1学期の終業式がありました。1年生は、入学式を入れて74日、2年生~6年生は73日登校しました。代表の子が、1学期に頑張ったことを発表しました。2年生は「できることをもっと上手になるように頑張ったこと」、4年生は「苦手なことに挑戦してできるようになったこと」、6年生は「やったことのないことに挑戦して力を伸ばしたこと」を堂々と伝えることができました。校長先生のお話を聞きながら、各学年、それぞれの1学期を振り返っている様子も見られました。

1学期最後の今日は、大掃除も行いました。いつも以上に隅々まで丁寧にお掃除する姿があちらこちらで見られました。1学期間の感謝の気持ちがこもった掃除でした。

1学期をやり抜いた達成感と夏休みに入る嬉しさで、はじけるような笑顔で下校していきました。35日間、家庭や地域に帰って、また、元気に8月28日(木曜日)に登校してくるのを楽しみにしています。

1学期間支えてくださった、家族の皆様・地域の皆様ありがとうございました。

7月22日(火曜日) 夏祭り ~6年生 学活~

6年生は、今日、1学期のお楽しみ会として「夏祭り」を開きました。夏祭り会場をイメージし、ポップコーン・綿菓子・かき氷・スイカ割りのブースを用意し、前半後半に分かれてお客さんになったり、イベントスタッフになったりして楽しみました。手作りの看板も作成し、気分はまさに「夏祭り」です。イベントを楽しみながら、最上級生として駆け抜けてきた1学期を振り返りながら楽しい一時を過ごしました。

「今日の『夏祭り』すごく楽しかった!さようなら~」と明るい声であいさつをして帰っていく表情は満足感いっぱいでした。

7月18日(金曜日) お化け屋敷 ~1年生 学活~

1年生は、1学期のお楽しみ会として子ども達が案を出し「お化け屋敷」を行いました。クラスを2チームに分け、お化け役とお客さんをそれぞれに体験しました。自分たちが体験して「おもしろい!」と感じた子ども達は、2年生と6年生をお化け屋敷に招待し、楽しんでもらいました。手作りお化け屋敷を満喫し、大満足の1年生でした。入学してから約4ヶ月、ぐんと成長した姿を見ることができました。

7月18日(金曜日) なかよし読書

今日は、読書の時間に「なかよし読書」がありました。6年生が、なかよし班の下級生に読み聞かせをしました。聞きたい本を選んでもらって2人同時に読み聞かせをするグループや、6年生が順番に読み聞かせをするグループがあり、どうすれば楽しんで聞いてもらえるか考え工夫していました。一生懸命に読み聞かせをする6年生と、一生懸命聞く下級生。朝から、温かで和やかな雰囲気でよいスタートになりました。

7月17日(木曜日) 【学びの庭】歯の指導 ~5年生~

7月17日(木曜日)に、宇佐美歯科医院の医院長の宇佐美先生においでいただき、5年生に歯の指導をしていただきました。5年生は、歯の磨き方だけでなく、歯周病についても教えていただきました。また、唾液が酸性かアルカリ性かを調べ、酸性だと虫歯になりやすいことも学びました。子ども達は、授業を通して「食べたらすぐに歯磨きをしようと思った。」「今回、プラークチェッカー(磨き残しを視覚化する)をして磨き残しがあったところに気をつけて歯磨きをしたいと思った。」などの感想を持ちました。歯のケアへの意識を高めることができました。

7月16日(水曜日) 【学びの庭】菊川市について学ぼう!~6年生~

今日、6年生は、市の企画政策課の方々をお招きして「菊川市まちづくり出前講座」を受講しました。6年生は、総合的な学習の時間で「菊川PR」をテーマに活動をしています。本活動のきっかけは社会科の授業でした。若い世代の人口流出が菊川市でも起こっていることに危機感を感じ、問題解決に役立ちたいと言う思いが子ども達の活動源となっています。そのために、まず、市の企画政策課の方に市の取組みについて教わりました。授業を終え、市も若い世代に向けた取組みや、魅力的なまちづくりを積極的に行っていることが分かった一方、財政などで難しい問題があることも知りました。今後、学んだことを参考にしながら、子ども達なりの「菊川PR」を展開していきます。

7月15日(火曜日) 毛筆が上達してきました!~3年生~

3年生になってから始まる教科や内容はたくさんあります。その1つが毛筆です。始めは、道具を準備したり片付けたりするだけで一大事でしたが、今は、準備や片付けはスムーズにできるようになりました。筆の使い方も段々分かってきて、始筆・送筆・終筆に気を付けながら書けるようになってきました。今日は、1学期のまとめで、自分の自分の書いた字を自己評価したり、友達の作品のよいところを見付けたりしました。上達を感じ、喜びいっぱいの3年生でした。

7月11日(金曜日)【学びの庭】 しずてつストア見学 ~3年生~

7月11日(金曜日)に、3年生は、しずてつストアの見学をしました。子ども達は、店長さんに質問をしたり、お店の工夫を見つけたりして積極的に活動しました。見学を通して、季節に合った食材を目立つように置いてあることや、お料理のレシピのカードを置いてお客さんが便利に買い物できるようにしているなどの工夫をたくさん見つけることができました。これから、見てきたことを学習で生かして学びを深めていきたいと思います。

7月10日(木曜日)【学びの庭】 横地っ子サポーターの活動スタート!

7月10日(木曜日)から、横地っ子サポーターの活動が始まりました。活動の内容は、困っている子を助けたり、お話を聞いたり、ほかほか言葉をたくさんかけていただいたりして子ども達の居場所づくりや仲間づくりのサポートをしてただきます。地域の4人の方が、子ども達のために、横地っ子サポーターに立候補してくださいました。今日は、初日で、まず、雰囲気をつかむことからのスタートでしたが、3年生の授業で早速「虫のことを知っていたら教えて欲しい」「調べたことを聞いて欲しい」と子ども達からすぐに声がかかりました。サポーターの方々に話を聞いてもらったり褒められたりして子ども達はとっても嬉しそうでした。

7月9日(水曜日) ほかほかデー

横地小では、毎週水曜日を「ほかほかデー」として、「ほかほか言葉」が広がるような活動に取り組んでいます。この取組みは、6月に行われた代表委員会で子ども達が話し合って決めたものです。

5年生の教室では、ほかほかデーの今日、ほかほか言葉を伝える友達のくじ引きをしていました。くじで当たった友達に、帰りの会までに「ほかほか言葉」を掛けます。子ども達は、お互いにだれに伝えるか言わないようにして、サプライズでほかほか言葉を伝えられるよう工夫していました。

各クラスに、運営委員が作成した「ほかほか言葉の貯金箱」があります。「ほかほかデー」の水曜日の帰りの会に見つけたほかほか言葉を書いてためていきます。やさしさいっぱいの温かい子ども達がさらにパワーアップできるといいと思います。

7月8日(火曜日)【学びの庭】浮いて命を守る!~4年生 着衣泳~

今日は、日本赤十字社より、講師の方々をお招きして、着衣泳を行いました。もし、水難事故に遭ってしまった時などに、命を守るための「浮き方」を教わりました。最初に、服を着てプールの中に入ると、重く感じいつものように体が動けないことを水慣れを通して知りました。次に、浮き方を教わりました。水の中で仰向けになり、バンザイするような姿勢をします。手足を広げて大の字になったり、手のひらを頭の下において枕のようにしたりする応用編にも挑戦しました。その後、ライフジャケットを着て浮いてみたり、ペットボトルを使って浮いてみたりしました。学習を通して自分の体の浮かせ方を知り、まさかの時の命の守り方を知ることができました。

7月7日(月曜日) 伝統文化を感じる2.

7月7日(月曜日)今日は、七夕です。横地小学校では、七夕飾りを昇降口に飾ってあります。多くの子ども達が、短冊に願いを書き、飾りました。1年生は、図工の時間に、七夕飾りも作りました。1年生の作ったかわいい飾りと、横地っ子の想いが寄せられた世界に1つの七夕飾りです。日本の伝統文化をみんなで楽しむことができるのも横地っ子のよさですね!

7月4日(金曜日) 【学びの庭】 ふじデイサービス訪問~4年生~

4年生は、総合的な学習の時間に「福祉」をテーマに活動をしています。7月4日(金曜日)は、ふじデイサービスさんを訪問させていただき、活動しました。最初に、ソーラン節を披露しました。その後、利用者さんのために考えたゲームを行い交流しました。しかし、実際にゲームが始まると、計画どおりには進まないこともありました。しかし、子ども達は、たいしたものです。計画を変え、柔軟に対応して楽しく交流することができました。また、スタッフさんの様子をよく観察し、どのように利用者さんに接しているかを知ることができました。様々な人と出会い、様々な経験をして、やさしさを育んでいる子ども達です。

7月3日(木曜日) 【学びの庭】自然教室14.~5年生~

5年生は、自然教室で予定されていた全ての日程を無事に終え、お別れのつどいを行い帰路につきました。家族と離れ、いつもと違う環境で、友達と協力したり、自分の役割を責任をもって行ったりしました。また、勇気を出して挑戦する場面もたくさんあったと思います。その一つひとつの経験が、子ども達の達成感や満足感につながったのではないでしょうか。学校に着いたときには、家族や6年生・職員が迎える中、笑顔でバスを降りてきました。その姿は、昨日出発したときよりもたくましく感じました。

7月3日(木曜日) 【学びの庭】自然教室13.~5年生~

2日目の昼食は、観音山名物の1つ「おわカレー」です。頑張った後のカレーは格別で、おいしくお腹いっぱいいただきました。

昼食で「おわカレー」を食べている様子( 外部サイトへリンク )

7月3日(木曜日) 【学びの庭】自然教室12.~5年生~

2日目のメインの活動は、沢登りです。沢の中を歩きながら登ります。途中、滝の上から淵に飛び込んだり、「ガメラの背中」と言われる大きな岩の上を登ったりする挑戦もできます。5年生も、果敢に挑戦し、達成感を味わいました。帰りは「やまびこスポット」で、やまびこにも挑戦しました。

「滝壺へのジャンプに挑戦!」の様子( 外部サイトへリンク )

7月3日(木曜日) 【学びの庭】自然教室11.~5年生~

朝のつどいの後は、お待ちかねの朝ご飯です。「今日も一日元気に活動するために、しっかり食べよう!」などと声を掛け合い、おいしくいただきました。

朝食を食べ終わった後に、昨日作ったキーホルダーが乾いたか確認したり、今日の活動の確認をしたりしました。

7月3日(木曜日) 【学びの庭】自然教室10.~5年生~

観音山のでは、朝は「朝のつどい」があります。そこで、観音山名物の「きのこ体操」を教わり、みんなで体操します。横地っ子ももれなく、きのこ体操を教わり、元気いっぱい体操しました。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室9.~5年生~

観音山には、イモリなどの珍しい生き物がいます。夜、子ども達は、イモリの水槽を眺めたり、部屋でくつろいだりしてゆっくりとした時間を過ごし、疲れを癒やしました。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室8.~5年生~

5年生は、夜の活動にナイトウォークラリーを予定していましたが、天気の影響で中止なり、クラフトでキーホルダー作りを行いました。観音山の思い出を残そうと、思い思いのデザインで作りました。どの子も、お気に入りの作品ができました。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室7.~5年生~

山の中をたくさん歩き、いつも以上にお腹の空いた子ども達。お楽しみの夕食の時間です。テーブルを拭いたり、お茶をいれたりと、できることは自分たちで行います。みんな、おいしくもりもり食べました。5年生は、まだまだ元気いっぱいです!

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室6.~5年生~

観音山の時間は早いです。「夕べのつどい」の後から「夜」になります。加茂小の5年生も一緒に、つどいの広場でつどいを行いました。旗の後納もありました。所員の方が、たたみ方を教えてくださいます。観音山では、みんなが主役です。役割を分担して行います。つどいで役割があった子を、所員さんが紹介してくれます。温かい拍手も生まれ、どの子も嬉しそうな表情になります。観音山での思い出の1つになりますね。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室5.~5年生~

無事に、OLビンゴも終え、所に帰ってきました。子ども達は、部屋で楽しく仲良く過ごしながら疲れを取りました。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室4.~5年生~

5年生は、森林ハイキングの後、続けてOLビンゴをしました。グループの友達と山の中に立っているOLポストを探して冒険します。いくつのポストを見つけられたでしょうか?

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室3.~5年生~

5年生は、森の中をどんどん登っていき「星の広場」と呼ばれる広場に着きました。朝から活動してお腹がペコペコです!大自然の中で、おいしくお弁当をただきました!おいしいお弁当を食べて、午後の活動も頑張れます!

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室2.~5年生~

5年生は、無事に「観音山少年自然の家」に着きました。加茂小と合流して「出会いのつどい」を行い、元気に「森林浴ハイキング」に出発しました。これから、いよいよ活動が始まります。どんなすてきな出会いがあるでしょうか、楽しみですね。

7月2日(水曜日) 【学びの庭】自然教室1.~5年生~

今日から、5年生は、1泊2日で「観音山少年自然の家」で自然教室を行います。加茂小学校の5年生との合同開催です。この日をずっと楽しみにしていた5年生。お家の方々に見送られながら、全員元気に出発しました。

7月1日(火曜日) 【学びの庭】お茶体験教室~3年生~

今日、3年生は、菊川市茶業協会の方々の全面協力で「お茶体験教室」を行いました。お茶の手揉み体験・闘茶体験・お茶のいれ方教室・お茶の種類講座・お茶についてのビデオ視聴と、内容が盛りだくさんでした。子ども達は、3人~4人のグループで各コーナーを回り、体験的にお茶について学びました。

手揉み体験では、お茶のよい香りを感じながら茶葉にふれ、製茶していく過程を体験することができました。茶葉に空気を入れるような感じで少し浮かせるようにして少しずつ落とすのが難しく、繰り返し繰り返し挑戦しました。闘茶体験では、水出しした「普通茶・深蒸し茶・かぶせ茶・玉露・ウーロン茶」を飲み比べ、どのお茶かを当てました。最初に、一通り飲んで味を確かめた後、本番です。「これは何だろう?」と真剣に考えて闘茶体験を楽しみました。お茶のいれ方教室では、お茶をおいしくいれる方法を教えていただき、一人ひとりいれてみました。自分がいれたお茶を最初に飲み、次に、友達のいれたお茶を交換して飲んでみました。同じいれ方をしても味が違うこともわかり、お茶の奥深さを感じていました。お茶の種類講座では、たくさんの茶葉が展示されていました。香りや色・形状を比べながら、自分の好きな香りのお茶を選んだり、お茶の種類について教えていただいたりしました。お茶のビデオ視聴では、製茶される過程を詳しく知ることができました。工場見学したこととビデオの内容がつながり理解を深めました。

お茶の体験教室は午前中でしたが、午後には、手揉みのお茶が完成するまで作業をしてくださいました。たくさんの事を教えていただき、お茶のことをもっと好きになった3年生です。菊川市茶業協会の皆様、本当にありがとうございました。