ここから本文です。

加茂小学校ニュース

献 立 表

学 校 だ よ り

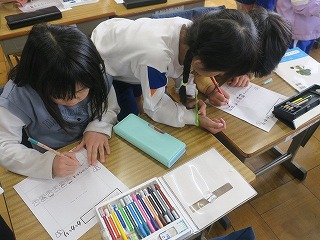

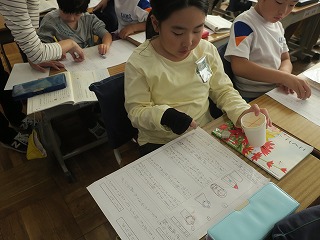

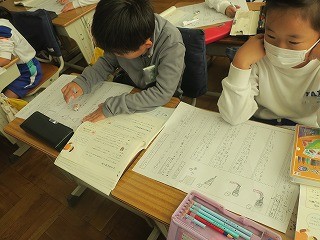

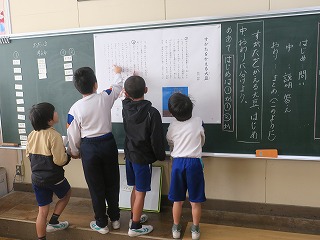

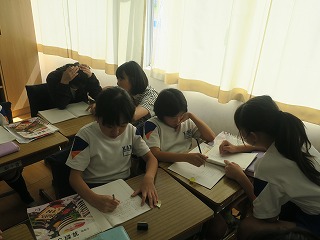

令和7年12月15日(月) 集中しています「書き初めの練習」

新年を前にしたこの時期には、書写の授業で書き初めの練習をします。子供たちは、書き初め用の長い半紙を広げ、だるま筆にたっぷりと墨をつけ、お手本を見て大きな文字を書いています。

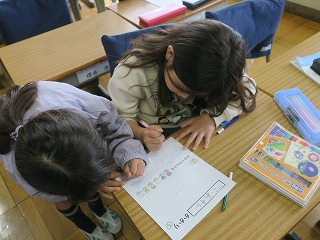

令和7年12月15日(月) 楽しかった修学旅行〈完〉

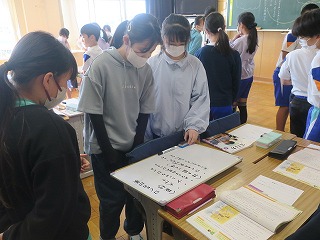

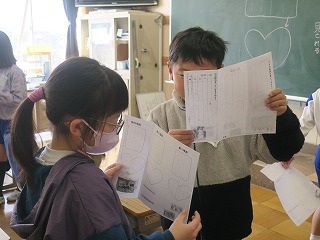

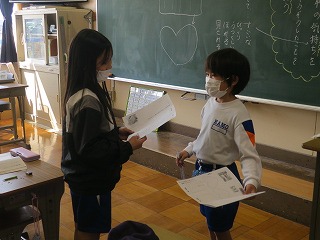

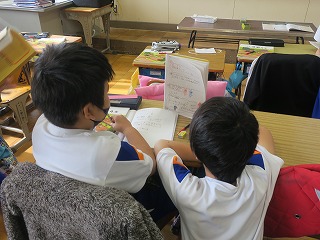

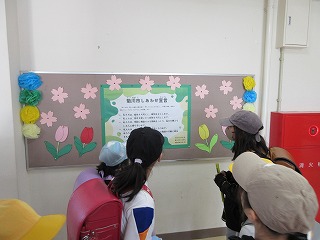

楽しかった東京を離れバスで約4時間半。途中渋滞もあり、予定より30分程遅れての学校到着となりました。学校では、体育館で保護者の皆様と職員が子供たちを迎えてくれ、プロジェクト委員を中心に帰校式を行いました。旅行が終わるのはさみしいけれど、お家の方の姿を見つけほっとする6年生の表情が印象的でした。そして、今、昇降口に6年生が作成した「修学旅行パンフレット」が展示されています。下級生たちが興味深くページをめくっています。

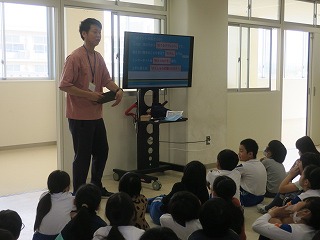

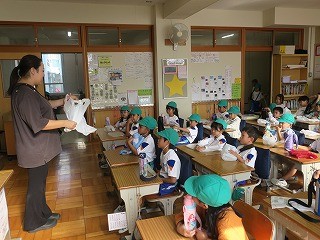

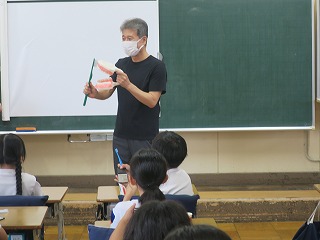

令和7年12月12日(金) 「いのち」の授業(2年生)

2年生は昨日、菊川病院の助産師さんからみんなの大事な「いのち」についての授業をしていただきました。命の誕生の尊さ、お家の方の願い、そしてみんなが大事にしなければならないことなど、体験も交えて教えていただきました。

令和7年12月12日(金) 楽しかった修学旅行⑦

2日目(11月27日)、修学旅行の最後の活動場所は東京ドームシティアトラクションズでした。グループごと計画していたアトラクションや昼食をたっぷり楽しみました。

2日間、グループのメンバーと仲よく,力を合わせ、時間を守り、自分たちで考えて行動できました。「学んで向上 新しい世界へつなげよう~Memoryづくり~」のスローガンどおりの思い出に残る修学旅行になりました。

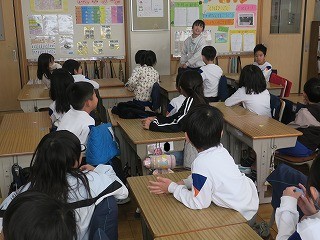

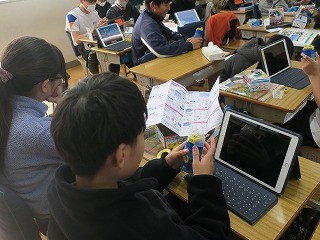

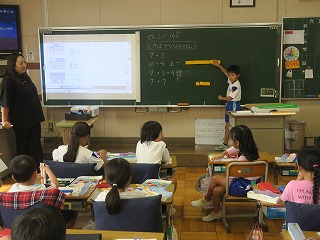

令和7年12月11日(木) 授業研修を行いました

昨日は、教育事務所、市教育委員会の訪問がありました。各学級の授業を参観していただいたり、本校職員も授業を見合ったりして、研修会を行いました。授業では子供たちが、自分ごとで学び合う姿になっていたか、協議をし御指導をいただきました。これからも子供たちが、自分ごととして学び、友達との関わりの中で考えを深めていく授業を目指していきます。

令和7年12月11日(木) 楽しかった修学旅行⑥

2日目(11月27日)のスタートは国会議事堂でした。議事堂では、実際に国会が開かれる本会議場の傍聴席に座らせていただきました。榛葉議員がお見えになり、「国で一番偉いのは、みなさんです。日本は国民主権の国ですから、国民であるみなさんが一番偉いのです・・・」とお話をしてくださいました。その後、館内を見学しました。貴重な体験となりました。

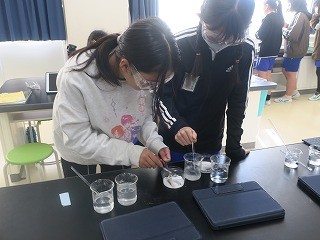

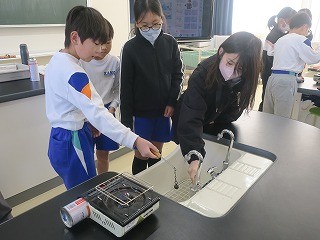

令和7年12月9日(火) 物の溶け方を調べよう

5年生の理科では物の溶け方について、さらに実験で「溶かす物によって溶け方が違うのか」を調べていました。溶かす水の量や温度、溶かす物を変えて溶け方を調べたり、溶かす前と溶かした後の重さを量ったりして、溶け方が同じなのか違うのかを調べていました。結果はどうだったでしょう。

令和7年12月9日(火) 楽しかった修学旅行⑤

2日目(11月27日)の朝食はホテルでバイキングでした。おいしそうなお料理が並び、どれにしようか迷ってしまったり、好きなお料理をたくさんよそったり、朝から楽しそうな笑顔が見られました。みんながマナーを守り、とても気持ちのよい朝食タイムでした。

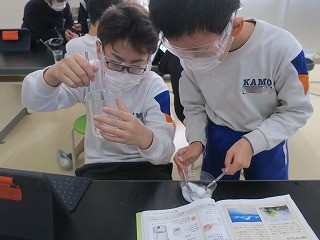

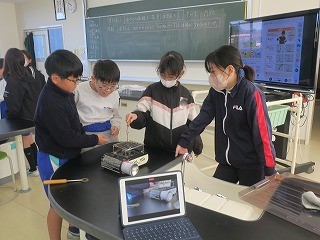

令和7年12月8日(月) 理科の授業で実験

今日は4、5、6年生の理科の授業で実験をしていました。4年生は示温インクを使って水の温まり方を調べていました。これまでの金属と空気の温まり方の学習をもとに、予想を立てて実験をしました。5年生は物のとけ方の学習です。コーヒーシュガーや食塩はいくらでも水に溶けるのかを調べていました。6年生は電気と私たちのくらしについて学習しています。今日は説明書を読んで手回し発電機を作って、電気をつくり、つくった電気で豆電球を付けたり、ロボットを動かしたりしていました。

令和7年12月8日(月) 楽しかった修学旅行④

1日目(11月26日)の夕食はちゃんこ鍋でした。浅草での班活動や体験工房での出来事を話ながら、楽しく和やかな夕食タイムとなりました。ホテルに到着すると、マナーに気をつけ静かに素早く行動しました。自分たちで考え、行動することができた1日目でした。

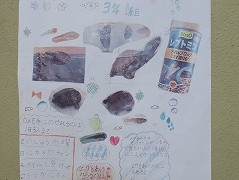

令和7年12月3日(水) お茶の手もみ体験

今日は手揉み保存会の皆様が学校に来てくださり、3年生がお茶の手もみ体験、お茶の入れ方教室を行いました。子供たちは「焙炉でお茶っ葉をあたためて乾燥させながら、手で揉んで糸のように細くするんだよ。」「お湯をコップに入れて冷ましてから急須に入れるとおいしいお茶になるよ。」など丁寧に教えていただき、実際に茶葉を揉んだり、急須でお茶を入れて飲んだりしました。お茶博士に一歩近づいた3年生です。

令和7年12月3日(水) 楽しかった修学旅行③

本日も、修学旅行の様子をお伝えします。

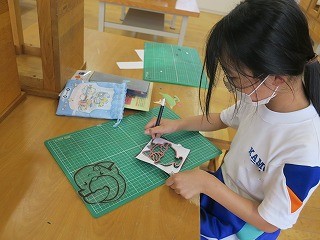

浅草では職人技の体験もしました。藍染め、桐木目込み細工、雷おこし、江戸切り子、食品サンプルの体験工房で職人さんから技を教えていただき、実際に自分の手でつくる体験をしました。職人技のすごさに感心し、自分だけのオリジナルに満足した体験でした。(写真は桐木目込み細工の体験です。)体験後に集合した夕刻の浅草寺、スカイツリーが美しかったです。

令和7年12月2日(火) 木の実でおもちゃづくり

1年生は生活科で秋探しをしました。きれいに色づいた葉っぱや木の実を見つけ、どんぐりやまつぼっくりをたくさん拾ってきました。集めた秋のものでおもちゃづくりをしています。

令和7年12月2日(火) 楽しかった修学旅行②

昨日に引き続き、6年生の修学旅行の様子をお知らせします。

上野公園~浅草は班で計画を立てて活動しました。地図を見て見学場所を探したり、友達のお土産の相談にのったりと、修学旅行の目的の「学び」や「友情」を意識した行動がたくさん見られました。そして全員が集合時刻の5分前に集合。班長を中心に「自分で考え行動できる」6年生です。

令和7年12月1日(月) 楽しかった修学旅行(6年生 )

6年生は、11月26日~27日に東京に修学旅行に行ってきました。「学んで向上 新しい世界へつなげよう~Memoryづくり~」をスローガンに、2日間様々なことを学び仲間との絆を深めてきました。これから数回に分けて修学旅行の様子をお知らせします。

11月26日出発式の後、学級ごとバスに乗り東京を目指しました。澄んだ青空に映える富士山や東京タワーなど美しい景色を眺めながら、バスの中も楽しく過ごしました。ほぼ予定どおり上野に到着し、上野公園で班ごと昼食をとりました。黄色く色づいた銀杏が美しかったです。

令和7年11月28日(金) お店に1年生を招待したよ(2 年生)

おもちゃやゲームのお店やさんの準備をしていた2年2組がいよいよ、実際に1年2組を招待してお店やさんを開きました。ゲームのやり方を詳しく教えたり、うまくいかなかったときに「もう一回やっていいよ。」と声を掛けたりと2年生が1年生を気遣う姿や、1年生の楽しそうな表情がたくさん見られました。

令和7年11月25日(火) うごくおもちゃ・ゲームやさんを開くよ(2年生)

2年生は生活科で動くおもちゃ、ゲームをつくり、お店を開いて1年生を招待しようと準備を進めています。今日は、お店やさんとお客さんに別れて、1年生を招待する練習をしていました。ゲームのルールやおもちゃの使い方などを1年生にわかりやすく説明するにはどうするか、お互いにアドバイスをしていました。1年生が楽しく遊べるように、さらにバージョンアップしようと張り切っています。

令和7年11月21日(金) 授業参観 保護者の皆様ありがとうございました

今日は授業参観会、懇談会を行いました。たくさんの保護者の皆様に御参加いただきました。お家の方の姿を見つけ嬉しそうな表情、課題に向かって真剣に考えたり、張り切って手を挙げたりする姿など子供たちの頑張りがたくさん見られました。ありがとうございました。

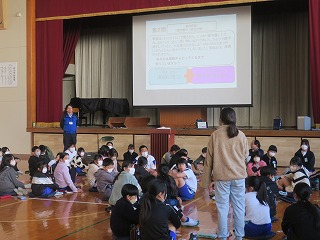

令和7年11月20日(木) もしも災害が起きたら・・・命を守る力を付けよう

今日は、菊川市消防署、西部地域局の方にお越しいただき、火災避難訓練・防災教室を行いました。

避難訓練は家庭科室で火災が発生した想定で行いました。「おはしも」(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない)を守り、静かに素早く避難ができました。防災教室では、「災害はいつ、どこで起きるかわからないため、日頃からの備えが重要です。」というお話しもありました。今日の子供たちの学びを生かし、御家庭でも防災について話し合ってみてください。

〈1・5年生 起震車体験 〉

〈2年生 煙体験〉

〈3年生 救助袋体験〉

〈4年生 防災クイズ〉

〈5年生 消火器体験』〉

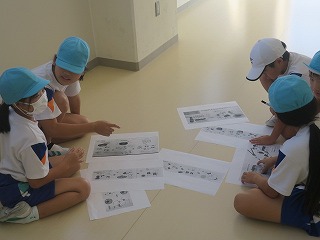

〈6年生 災害時判断ゲーム〉

令和7年11月19日(水) あたためたり冷やしたりすると・・・

4年生の理科では、ものの体積と温度の学習をしています。今日は、金属の体積と温度の関係を調べる授業でした。金属の玉をお湯や炎であたためたり、水で冷やしたりして、体積が変化をするか実験をしました。さて、結果はどうなったのでしょう。

令和7年11月18日(火) 加茂小の自慢をつくろう

11月14日(金)の代表委員会は「加茂小学校の自慢をつくるために何に取り組むか」が議題でした。「あいさつ」「授業」「廊下歩行」「そうじ」などの意見が出され、話し合った結果「そうじ」に取り組むことに決まりました。そうじに一生懸命取り組み、「自分よし、相手よし、みんなよし」の加茂小を目指します。

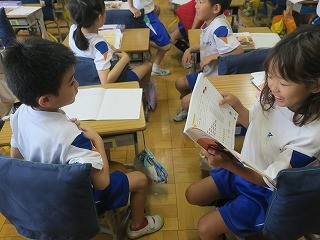

令和7年11月17日(月) 「向上ステージ」学び合いを大事に授業を進めています

向上ステージでは、友達との学び合いを大事に授業を進めています。

〈5年生・2年生 音楽 楽器を使っての演奏がとても楽しそうです。ぴったり合うと気持ちがいいね。〉

〈2年生 国語 説明文で説明の仕方を学び、おもちゃの作り方を説明する文章を書いています。〉

〈3年生 国語 「えっ、どっちかなあ」自分の考えを友達と伝え合い、もう一度考えていました。〉

令和7年11月14日(金) 1年生、力を付けています

1年生が小学校に入学してもう8か月が経ちました。朝8時には支度を終えて席に着き、読書や朝活動に集中しています。授業でもきくこと、考えること、話すこと等々、できることをたくさん増やしています。

令和7年11月13日(木) 5年生「ふくしま語り部」の方からの学び

5年生は、総合的な学習の時間で「防災学習」に取り組んでいます。震災について理解を深めるために、11月11日(火)に東日本大震災ふくしま語り部の方を招いて、講話をしていただきました。実際の被災状況や避難所生活などの様子についてのお話しを伺いました。子供たちは震災の悲惨さを知るとともに、自分たちがこれから防災の大切さをたくさんの人に伝えていきたい、という思いをもつ貴重な時間になりました。

令和7年11月12日(水) 4年生、5年生が防災の学習をしています

社会会の学習で、4年生は「地震に備えるまちづくり」5年生は「自然災害とともに生きる」の学習をしています。自然災害の恐ろしさを知るとともに、国や県や市の備えを調べたり、自分たちにできることを考えたりしています。10月には菊川市役所危機管理課の出前授業を受講しました。御家庭でも災害への備えについて、お子さんと話をしてみてください。

〈4年生〉

〈5年生〉

令和7年11月10日(月) 「よい歯の児童」の表彰を行いました

今朝、校長室で6年生の「よい歯の児童」の表彰を行いました。たくさんの6年生が表彰されました。歯を大切にする習慣を大事にしていきたいですね。

令和7年11月6日(木) 今日から向上ステージ

今日から向上ステージが始まります。向上ステージでは、協力ステージで高めてきた学級の力を学習にもつなげていきます。今朝、オンラインでステージ式を行いました。学びつくり部長が、「みんなで『学びのきらほか いいところさがし』大作戦をして、『話す』『きく』の力を授業の中でもっともっと高めていこう」と話をしました。教室でステージ式に参加した子供たちは、画面をしっかり見て真剣に話を聞いていました。

たくさんの「学びきらほか」を見つけ合い、みんなで向上していくステージにしていきたいと思います。

令和7年11月5日(水) 自分ごとで学び合う授業

11月に入り一気に秋が深まってきました。2学期も後半。11月、12月は「向上ステージ」です。子供たちが自分ごとで学び合い、自らを向上させていけるような授業を目指していきます。

令和7年11月4日(火) 運動会での加茂っ子の頑張りをお伝えします

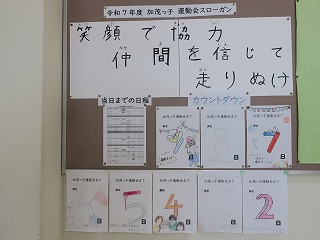

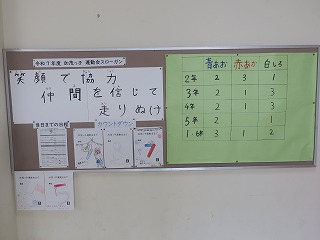

10月30日の加茂っ子運動会では「笑顔で協力 仲間を信じて走りぬけ」のスローガンどおり、一人ひとりの頑張りと協力が輝いていました。委員会ごと受け持った係の仕事は、教師の指示を待つことなく自分で考えて行動しました。自分の競技を力いっぱいやりきりました。自分の組の選手を力いっぱい応援しました。「自分よし、相手よし、みんなよし」の加茂っ子たち、素敵な運動会をありがとう。

〈閉会式〉

令和7年10月31日(金) 加茂っ子運動会 後半の様子をお伝えします

10月30日に行った加茂っ子運動会、後半の様子をお伝えします。

各学年の競技の間、応援席では熱い応援がずっと続いていました。応援団からの声援で、競技にも一層力が入りました。

〈1年 ぐんぐんリレー〉

〈4年 みんなでつなげ!4年生全員リレー〉

〈3年 障害物リレー〉

〈2年 にっこにこ大玉転がし〉

〈5年 つなげ、心のバトン!5年生全員リレー〉

〈6年 繋ぐ 思い出を胸に〉

令和7年10月31日(金) 加茂っ子運動会 力一杯頑張りました〈前半の様子〉

昨日は、お天気に恵まれ加茂っ子運動会を行いました。加茂っ子たちがこれまでの練習の成果を力いっぱい発揮し、どの組も大健闘でした。

〈開会式〉

〈4年 ビッグ&スモールボール〉

〈1年 にこにこ たまいれ〉

〈6年 参勤交代!大玉二人三脚〉

〈2年 にっこにこバトンリレー〉

〈3年 チャレンジリレー〉

〈5年 棒取り世界一決定戦〉

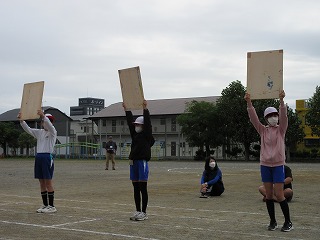

令和7年10月29日(水)明日は運動会 準備万端 です

いよいよ明日は、加茂っ子運動会。今日は午前中、各学級で最後の練習に取り組んだり、明日の目標を確認したりし、一人ひとりの力を合わせてみんなで頑張ろう、という意識を高めていました。

午後は、5、6年生が運動会の係にわかれて、明日の準備や動きの練習をしました。テキパキと仕事を進め、予定していた時間どおりに準備が完了しました。明日の運動会をお楽しみに。

令和7年10月28日(火) 加茂っ子運動会まであと2日

運動会まであと2日。今日の昼休みもたくさんの子供たちが運動会に向けての練習や、委員会での準備を行っていました。「自分で考え行動できる」運動会を目指しています。

校内の掲示を紹介します。運動会に向けての掲示、学級やクラブで取り組んだ掲示、図工の作品、季節を感じるものなど。子供たちの発想や色使いがとっても素敵です。

令和7年10月27日(月)加茂っ子運動会の総練習を行いました

10月24日(金)に加茂っ子運動会の総練習を行いました。5、6年生が委員会で準備を進めてきた開会式と閉会式、最初の種目の動きを全校で練習しました。

加茂っ子運動会が、いよいよ今週となりました。「自分たちの力でやりきった」と言える運動会になるよう支援していきます。御家庭・地域の皆様の応援、見守りをお願いいたします。

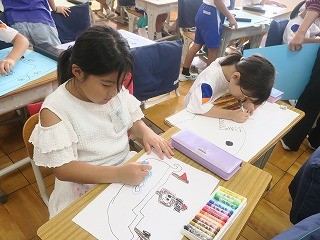

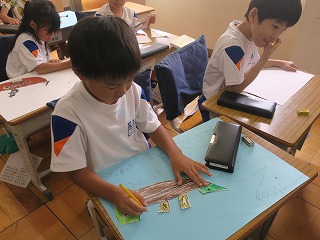

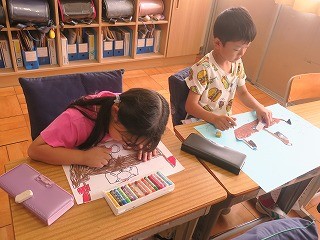

令和7年10月23日(木) 協力ステージ 学び合う授業・力を合わせる運動会

今日は運動会の総練習を予定していましたが、昨日の雨の影響で明日に延期になりました。運動会まであと5日。スローガンの達成に向け、チームや学級で作戦を練ったり、練習に取り組んだりしています。昼休みには6年生と3年生が学年種目を練習していました。声を掛け合い練習する中で、チームの仲間として思いを一つにしていく様子が見られます。

授業でも「自分たちの力で問題を解決しよう」と、集中して学習しています。自分の考えを説明したり、友達に相談したりして、学び合い解決へと向かっていきます。

令和7年10月22日(水) 楽しい作品ができました

6年生の図工では「くるくるクランク」を作っていました。針金を折り曲げてくるくる回すと針金に付けたものが上下に動くクランクの仕組みを使って、楽しくうごく仕掛けを作っていました。

2年生は「くしゃくしゃぎゅっ」と、大きな紙をくしゃくしゃにして新聞紙を詰めて膨らませて、ぎゅっとして、ねじったり縛ったり。飾りを付けて、いろんなものができました。

令和7年10月20日(月)【学びの庭】船岡山公園で秋探し(1年生)

1年生が生活科の学習で船岡山公園に秋探しに行ってきました。「交通ルールを守って行ってきます。」「秋をたくさん見つけてきます。」と張り切って出かけていきました。

帰ってきた教室では、どんぐりやまつぼっくり、赤や黄色の葉っぱなど見つけた秋を友達と見せ合っていました。見つけてきた秋のもので「どんぐりでコマができるよ。」「秋のお店屋さんをやりたい。」「レストランができそう。」など、やりたいことがたくさん出てきました。これからの生活科の学習が楽しみです。

令和7年10月17日(金)演劇鑑賞会「ルドルフといっぱいあってな」

今日は、全校児童が劇団たんぽぽによる「ルドルフといっぱいあってな」の劇を鑑賞しました。子供たちは、楽しい場面で笑ったり、真剣な場面では食い入るように見つめたりと、目の前で起きる出来事に素直に反応して劇を楽しみました。

令和7年10月16日(木)「朝ごはんから睡眠準備を始めよう」学校保健委員会

今日は5年生が学校保健委員会に参加しました。保護者の皆様にも参加していただき、菊川学校給食センターの栄養教諭から講話を伺い、その後グループで朝食レベルアップの話し合いをしました。自分たちで考えた朝食の献立を発表すると、栄養教諭の先生から「バランスが整っている上に工夫もされていてスペシャルです。」と褒めていただきました。

令和7年10月15日(水)3+9はどうやって計算したらいいのかな

1年生の算数で3+9の計算の方法を考えました。子供たちはブロックを使って、10のまとまりを作り答えを導き出しました。でも、3個のブロックから1個を9個のブロックの方に移して考えている子と、9個のブロックから7個のブロックを3個のブロックの方に移して考えている子がいました。お互いの考え方の違いに気づき、それぞれの方法について説明し合いました。

令和7年10月14日(火)本年度最後のクラブ活動

10月10日(金)に本年度最後のクラブ活動を行いました。クラフ活動は、自分の興味のある活動を、4年生から6年生の異年齢の集団で楽しむ活動です。異年齢ならではの教え合いや助け合いの場面や、興味のあることに没頭したり、一緒に楽しんだりする場面をたくさん見ることができました。

令和7年10月10日(金)かけ算の学習(2年生)

2年生が算数の授業で「かけ算」の学習をしています。2年生の子供たちは、初めて学習する「かけ算」にとても意欲的に取り組んでいます。かけ算で計算するのはどんなときか考えて式に表したり、九九を覚えたり、授業では真剣な表情や楽しそうな笑顔がたくさん見られます。

令和7年10月7日(火)授業の様子

1年生の教室では「海賊船が大きな鯨に襲われて宝物をとられちゃったんだ。」「船長がジャガーと対決したんだよ。」と楽しそうに話をしながら絵を描いていました。図工の「お話の絵」の時間でした。もしも自分が海賊だったらどんな冒険をするか、と想像を膨らませていました。

算数では「バスにお客さんが7人乗っていました。バス停で3人乗ってきました。次のバス停で4人乗ってきました。全部で何人になりますか。」という問題を考えていました。3つの数の計算は初めてです。それぞれの考えを発表し合い、みんなでどのように計算すればよいのかを考えました。

令和7年10月6日(月) 運動会の練習が始まっています

今月末の運動会に向けて、体育の授業でも練習が始まり、リレーや学年種目の練習をしています。チャンスタイムや昼休みに、作戦を話し合ったり運動場で練習をしたりしている子供たちもいます。運動会のスローガン「笑顔で協力 仲間を信じて走りぬけ」の達成に向け、自分は何ができるのか考えて行動し、組や学級の仲間と力を合わせて取り組むことができるよう声を掛けたり、見守ったりしていきます。

令和7年10月3日(金) あいさつプロジェクト進行中②

金次郎門でも6年生のあいさつ隊が頑張っています。登校してくる子供たちに元気よく「おはようございます。」と声を掛けいています。6年生の明るい声掛けに、あいさつを返す子供たちの声がだんだん大きくなってきました。

令和7年10月2日(木) あいさつプロジェクト進行中

6年生のプロジェクトチームから始まった朝のあいさつが、少しずつ広がっています。プロジェクトの6年生に加え、4年生も正門であいさつを呼びかけています。「おはようございます」と声を掛け合い、温かな気持ちで一日をスタートできるとうれしいです。

令和7年9月30日(火) 加茂っ子の昼休み

昼休みにはたくさんの子供たちが外に出て、思い思いの過ごし方をしていました。

運動会に向けてリレーの練習をしているクラスもありました。異学年の子供たちが仲よく遊ぶ姿もありました。美化委員会は通路の清掃をしていました。ぴかるんではくじ引きイベント、今日は2年生でした。白組の応援団が、はちまきを締めて力いっぱい応援練習をしていました。いきいき活動する加茂っ子たちです。

令和7年9月29日(月) 今日の加茂小

読書の秋を迎え、図書委員会が、たくさんの人にぴかるんに来てもらい本を借りてもらおうと「くじ引きキャンペーン」を始めました。初日の今日は3年生が対象でした。キャンペーン効果は抜群で、昼休みには貸し出しコーナーに長蛇の列ができました。キャンペーンをきっかけに、おもしろい本や好きな本に出会い、読書を楽しんでくれたらうれしいです。

昼休みには応援団が応援の練習をしていました。下級生に教えるために、応援歌を大きな声で歌ったり、歌に合わせた振り付けを練習したりと6年生を中心に楽しそうに練習していました。

2年生の図工は友達と作品を見合う、鑑賞の時間でした。「大きくそだて びっくりやさい」をテーマに各自の好きな野菜で楽しい世界を描きました。ゴーヤの潜水艦、カボチャの図書館、トマトの家等々びっくり野菜の大集合です。

2年生の生活科ではおもちゃ作りの計画を立てていました。身の周りにある材料を使って、どんなおもちゃができるか、教科書を参考にしたり、友達と相談したりして、自分の作りたいおもちゃを決めて作り方や材料を確認していました。どんなおもちゃができるか楽しみです。

令和7年9月27日(土) 奉仕作業、ありがとうございました

本日は、PTA事業部員のみなさん、白岩段・白岩下・白岩東・長池の保護者のみなさんと有志の子供たち、担当職員で、運動場周辺の草刈りを行いました。約1時間ほど、作業をしていただきました。暑い中でしたが、精力的に進めていただき、運動場周りがすっきりと整備されました。整備された運動場で、子供たちが思いっきり活動できます。ありがとうございました。

令和7年9月26日(金) 新体力テストを行いました

昨日、3~6年生が新体力テストを行いました。記録の測定を待っている子から「どきどきする。」「前よりいい記録を出したい。」等の声が聞こえてきました。50メートル走では走り終わった子から「頑張れ!」と応援の声も聞かれました。それぞれの思いを胸に、精一杯取り組んだ子供たちです。

令和7年9月25日(木) 菊西中生が職場体験にきています

9月24日から9月26日まで、菊西中学校から3人の生徒さんが職場体験に来ています。職員の手伝いをしたり、子供たちと一緒に遊んでくれたりしています。朝は自主的に正門で「おはようございます。」と子供たちを迎えてくれました。将来、教員となって菊川市の学校に赴任してくれるとうれしいです。

令和7年9月24日(水) リサイクル強化週間です!御協力お願いします。

9月22日(月)から10月5日(日)まで「第2回リサイクル強化週間」となります。期間中、南駐車場に段ボール、新聞・雑誌の回収コンテナ、アルミ缶の回収袋が設置してあります。いつでも御都合のよい時に入れてください。 早速、持ってきてくださった方もいらっしゃり、大変有り難いです。

集まったリサイクル収益は子供たちの教育活動に役立てていきます。御協力お願いいたします。

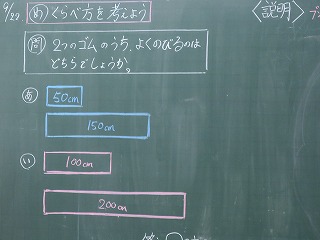

令和7年9月22日(月)「どのように比べるのかな」(算数)

4年生の算数では、「50cmから150cmにのびたゴムと、100cmから200cmにのびたゴムの、どちらの方がよくのびるゴムか」を考えていました。「両方とも100cmのびているから同じかな。」「50cmから150cmになったから元の長さの3倍になっている。」等々、友達と話をしながら考え進めたり、一人でじっくり考えてノートに考えをまとめたりしていました。どちらのゴムがよくのびるのでしょう。

5年生の算数では「720mを12分で歩くこうたさん、660mを12分で歩くはるなさん、660mを10分で歩くたくやさん。」3人の中で一番歩くのが速いのは誰かを考えていました。同じ時間で進んだ距離を比べればいい、同じ距離でかかった時間を比べればいい、でも時間も距離も違う場合はどうする?と、すんなり答えは見つかりません。さあ、どうすればだれが一番速いとわかるのでしょう。

令和7年9月19日(金) 昼休みの加茂っ子

今日は秋の気配を感じる一日となりました。昼休みにはたくさんの子供たちが、外で楽しそうに遊んでいました。また、運動会に向けての取組も始まり、各組の応援団が集まってこれからの計画について話し合っていました。団長を中心に真剣に話し合う姿がとても頼もしい応援団です。

令和7年9月18日(木) むし歯を防ごう(3年歯科指導)

学校歯科医の宇佐美先生が3年生に歯の指導をしてくださいました。歯の仕組みや虫歯の原因についてお話をうかがい、むし歯にならないために、正しい歯の磨き方を教えていただきました。

より自分にあった歯の磨き方を身に付けることができるように、まず、カラーテスターで歯の磨き残しを確認しました。宇佐美先生が大きなブラシで歯の模型を磨き、正しい磨き方を教えてくださいました。そして、実際に、鏡で自分の歯を見ながらブラッシングをしました。赤い磨き残しがなくなるように丁寧に歯を磨きました。食事の後、すぐに歯を磨く習慣を身に付け、いつまでもきれいな歯を保てるといいですね。

令和7年9月17日(水)運動会の色分け抽選会を行いました

今日は運動会の色分け抽選会を行いました。

まずは児童会本部からスローガンの発表がありました。今年のスローガンは、全校から寄せられた意見を元に「笑顔で協力 仲間とともに走りぬけ」に決まりました。

次に体育委員会が、各学年の色分け抽選を行いました。学級の代表が選んだ箱の中のボールの色で組の色が決まります。色が決まる度に各学級から歓声が聞こえてきました。今年の色分けは次のとおりです。

青組:1年3組、2年2組、3年2組、4年2組、5年2組、6年3組

赤組:1年1組、2年3組、3年1組、4年1組、6年1組

白組:1年2組、2年1組、3年3組、4年3組、5年1組、6年2組

最後に各組の応援団長が「力を合わせて頑張ろう」と呼び掛けました。スローガンのとおり、みんなで協力し合い、仲間と一緒に力いっぱい取り組む運動会にしていきたいと思います。

令和7年9月16日(火) なりきって表現しよう(4年生体育)

4年生は体育で「なりきって表現しよう」の学習を行っています。授業では、グループで表したいことをどんな動きで表現するかを相談して、いろいろな表現を楽しんでします。今日は「空間」と「関わり」を意識して動きを考えました。集まったり広がったりして空間をうまく使い、ポップコーンや納豆、フルーツポンチの表現に挑戦しました。

まずはウォーミングアップ。動きをまねするミラーゲーム。少人数からだんだん人数が増えていきます。

今日のめあてを確認。「空間」と「かかわり」を意識してさらにどんな工夫ができるかな。グループで相談して動きの練習をしました。

なりきった動きはみんなに伝わるかな。見ているみんなに何の動きか当ててもらいました。

令和7年9月12日(金) 加茂小の自慢を創ろう

6年生のプロジェクト委員が動き出しました。朝、体育館の前で登校してくる人たちに「おはようございます」と声をかけています。プロジェクト委員の元気な挨拶の声が響いています。

また、6年生の学級会では「加茂小の自慢を創ろう」という話し合いが行われていました。これからの活動が楽しみです。

令和7年9月11日(木) 昼休みの様子

9月も半ばに入りましたが厳しい残暑が続いています。今日もお昼には暑さ指数が31を超えました。昼休みは運動場や体育館では遊ぶことができず、屋内で過ごしました。教室に様子を見に行くと、お絵かき、粘土、タイピング、双六、虫の世話、太鼓の練習など、それぞれ工夫して楽しく過ごしていました。フルーツバスケットをしたり、タブレットを使ってみんなで作品を作っている学級もありました。

令和7年9月10日(水) 6年生が三遠ネオフェニックスの出前講座を受けました

6年生がキャリア教育の一環でプロバスケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」の出前講座を受けました。選手として活躍していた「かげっち」と「オカちゃん」から「夢を叶える秘訣」についてお話をうかがいました。お二人がプロバスケットボール選手という夢を実現するためにどんなことを考えたり、どんなことをしてきたか、今できることは何か等を話してくださいました。6年生にとって、自分が大切にするとよいことは何かを考える機会になりました。

令和7年9月8日(月) 5、6年生 委員会活動

今日は放課後、5,6年生が委員会活動を行いました。1学期の活動や最近の活動の活動の様子を振り返り、2学期の活動の目標や活動内容を話し合いました。掲示物を作ったり、全校に投げかける催しの準備をしたりする委員会もありました。また、運動会の運営を行う委員会は、運動会を成功させるために自分たちが何をすればよいかを確認し、運営について話し合いました。

令和7年9月4日(木) 一人一台端末を使って

本年度から、1~6年生までの全校の子供たちが1人一台の端末を使用して学習ができるようになりました。 今日は、それぞれの学級でリモート学習ができるかどうかの接続テストや端末の操作方法の確認を行いました。

令和7年9月3日(水) 質のよい睡眠をとろう(保健指導)

2学期が始まり、学年ごと身体測定を行っています。今日は6年生の身体測定でした。身長と体重を測定した後、養護教諭が睡眠についての保健指導を行いました。

まず始めに睡眠不足チェックということで「目を閉じて片足立ち30秒」に挑戦しました。簡単に思えますがなかなか難しそうでした。睡眠不足は脳を疲れさせます。脳が疲れてしまうことで、30秒の片足立ちも難しくなってしまうそうです。

よい睡眠の条件は3つです。➀「睡眠の量」小学生に必要な睡眠時間は9~10時間です。②「睡眠の質」寝る1時間前にはゲームやスマホを控えるといいですね。③「睡眠のタイミング」夜7時から朝7時の間に、毎日同じ時刻に寝ることができるといいですね。

時間を上手に使って、十分な睡眠をとることができるよう、学校でも声かけをしていきます。御家庭での見守りもどうぞよろしくお願いします。

令和7年9月2日(火) おいしい給食をありがとうございます

今日の給食のメニューは「ナン、牛乳、キーマカレー、ひよこまめのスープ、フルーツあえ」でした。2学期の給食が始まり2日目ですが、どの学級も整然と給食の準備をしています。当番が配膳を行い、給食をもらった子供たちは席について静かに待っていました。「初めてナンを食べる。楽しみ!」「カレー大好き。おかわりしたいな。」「フルーツあえが一番好き。今日はハッピー。」などいろいろな声が聞こえてきました。給食センターの皆様、毎日おいしい給食をありがとうございます。

令和7年9月1日(月)緊急時児童引き渡し訓練を行いました

今日9月1日は防災の日です。菊西学舎では緊急時児童(生徒)引き渡し訓練を行いました。保護者の皆様には、ご多用のところ、児童引き渡し訓練に御参加いただきありがとうございました。御協力のおかげで概ねスムーズに実施することができました。今回の訓練を振り返り、より実効性の高い安全な避難、引き渡しができるよう検討していきます。

いざという時のために、日頃からの備えをしておくことが被害を小さくすることにつながります。御家庭でも避難の仕方、家族との連絡方法や備蓄品等日頃の備えについて、子供たちと話をしてみてください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。