ここから本文です。

堀之内小学校ニュース

掲載する写真には、個人名を削除する画像処理をしています。

また、写真は、全て学校のタブレットまたは市教委より許可されたカメラで撮影しています。

令和8年2月12日(木曜日)図工(6年生)

「未来のわたし」をテーマに作品作りをしています。今日は作品にニスを縫っています。ぴかぴか光って、素敵な作品に仕上がりました。

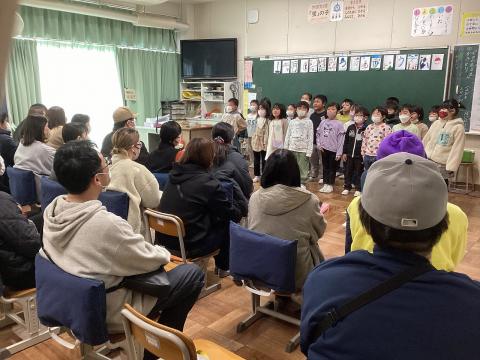

令和8年2月10日(火曜日)参観会(1~3年生、そら、はな)

今日は参観会ということで、たくさんの保護者の方にご来校いただき、子どもたちの頑張る姿を見ていただきました。4月からの成長した姿を見てもらい、子どもたちも大満足でした。

令和8年2月7日(土曜日)奉仕作業

本年度3回目の奉仕作業は校舎内の清掃です。エアコンのフィルター掃除、窓ふき、体育館や通路の清掃、トイレ掃除など、普段の子どもたちの掃除では十分に行き届かないところの掃除を、保護者の皆様がやってくれました。月曜日から、きれいな環境で子どもたちが学校生活を送ることができます。御協力いただき、ありがとうございました。

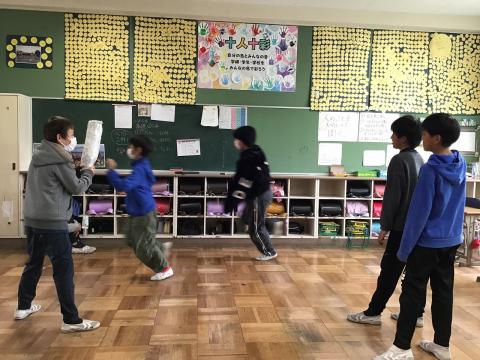

令和8年2月5日(木曜日)「6年生ありがとうの会」の準備

5年生が中心となり、20日に行われる「6年生ありがとうの会」の準備を進めています。飾りつくり、音楽の準備、司会や寸劇の練習・・・それぞれのグループのリーダーさんを中心に話し合いを進めています。

令和8年2月5日(木曜日)算数(3年生)

「これとこれ、どちらが重たいかな?」子どもたちは、手で触ったり、見て重さを想像したりして、比べています。同じくらいの重さのため、うまく比べられずに困っているところに、「はかり」が登場しました。はかりの使い方を覚え、物の重さをはかる学習が少しずつ深まっています。

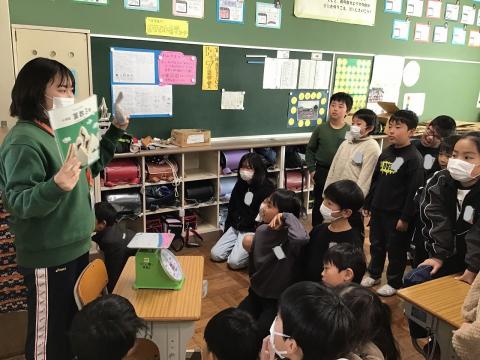

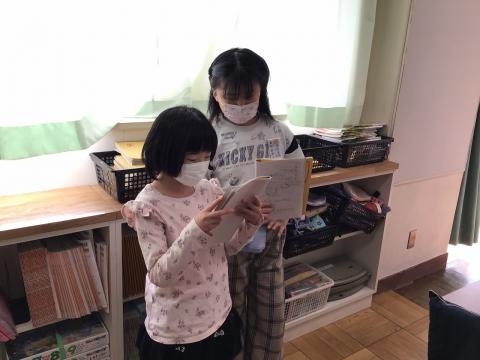

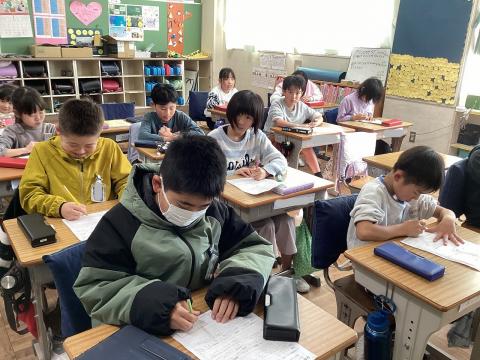

令和8年2月5日(木曜日)国語(2年生)

今までの自分を振り返り成長したことについての作文を作っています。作文が完成すると、友達に聞いてもらい、さらにわかりやすい文章にするためにアドバイスをもらいます。「みんなとひかる」姿がたくさん見られました。

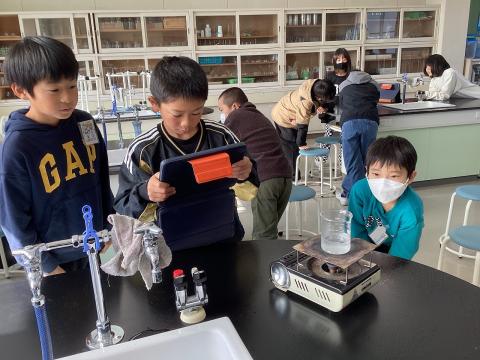

令和8年1月28日(水曜日)水を温めるとどうなる?(4年生)

4年生が理科室で実験をしています。ビーカーに入れた水を温めるとどうなるのかを見ています。「泡が出てきた!」「湯気が出てきた」「沸騰石が踊ってる!」「泡がどんどん大きくなっている」たくさんの気づきがありました。

令和8年1月28日(水曜日)防災学習(5年生)

2011年(平成23年)3月11日に起きた東日本大震災の講話を5年生が聞きました。講師は校長先生です。災害ボランティアとして現地で見てきたもの、聞いてきたことについて、教えていただきました。自然災害の恐ろしさについて、学ぶことができました。

令和8年1月27日(火曜日)ことの学習(4年生)

地域の三浦さん・神谷さんをお招きして、ことの学習を行いました。ことの構造、音の響き、演奏の仕方などを学びました。体験の時間には、板ささらを鳴らしたり、ことで「さくらさくら」の演奏をしたりしました。

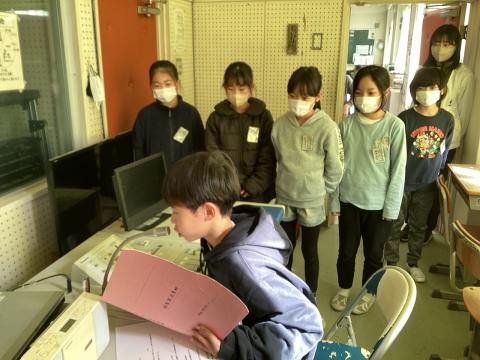

令和8年1月23日(金曜日)放送委員会の見学(4年生)

4月から委員会活動に加わる4年生が、5・6年生の委員会活動の様子を見学しています。今日は放送委員会の仕事の見学です。4年生は、繰り返し練習してから、わかりやすい声の大きさ、速さで全校放送する放送委員会の皆さんの様子をあこがれのまなざしで、見ていました。

令和8年1月20日(火曜日)ペア掃除

今日はペア掃除の振り返りの日です。「人のために動こう」の取組として行ってきた、昨日までのペア掃除について、一緒に掃除をしたペアさんと振り返ります。よかったところ、直したいところを確認し、明日からの掃除につなげていきます。

職員室前の掲示板には、日に日にペア掃除の蛍カードが増えています。ペアさんからもらった蛍カードが次に頑張る原動力となっています。

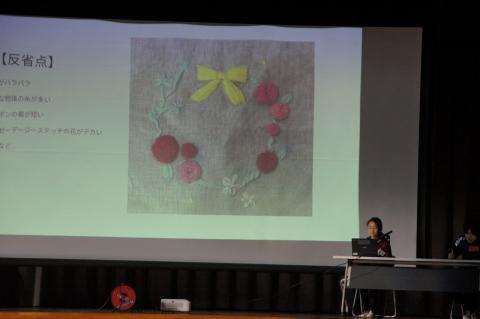

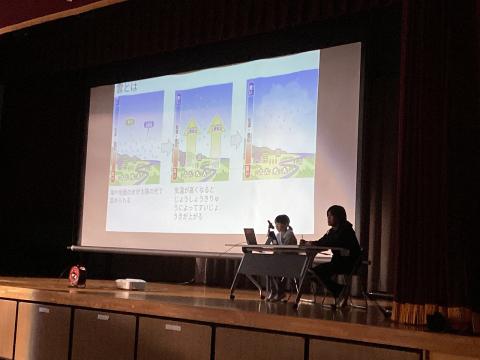

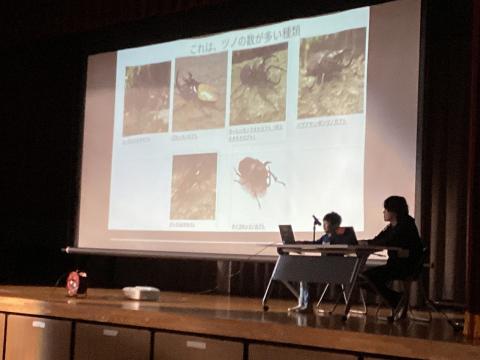

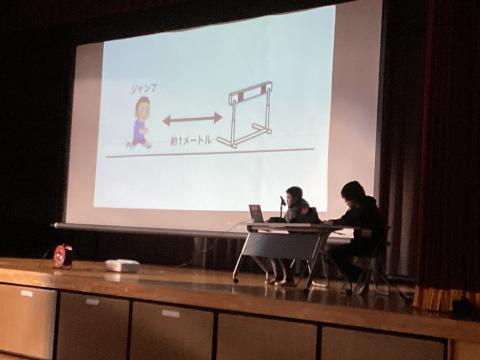

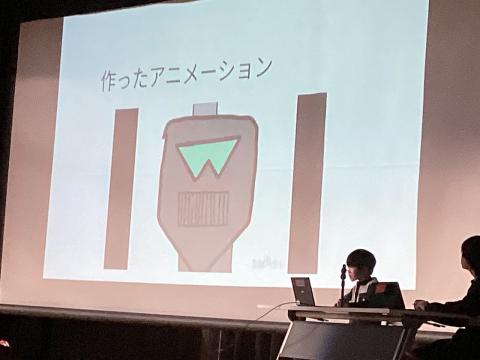

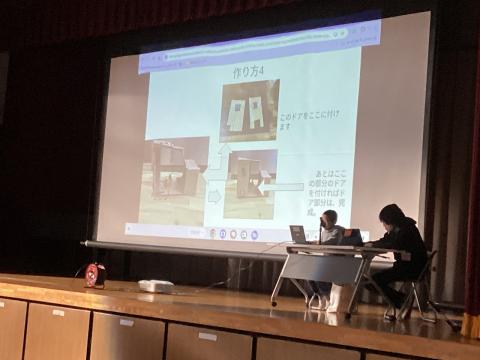

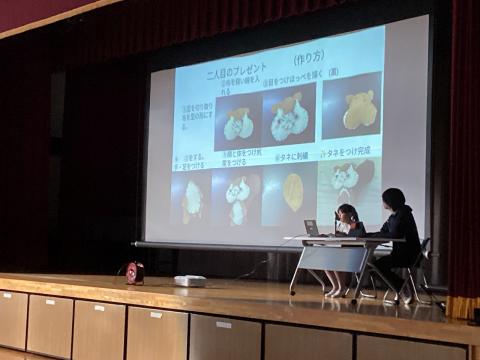

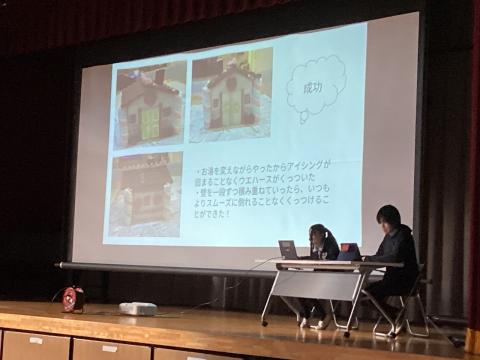

令和8年1月16日(金曜日)はばたき発表会(代表者)

各クラスで選ばれた児童のはばたき発表会を体育館で行いました。大勢の前でも堂々と自分の学習したことを発表でき、立派でした。全校児童の聞く姿勢もとても素晴らしかったです。来年のはばたき学習もとても楽しみです。

令和8年1月9日(金曜日)はばたき発表会(学級)

はばたきの時間(総合的な学習の時間)に探究したことを、各クラスで発表しました。自分で課題を見つけ、探究し、新たに出てきた課題についてさらに探究していきました。探究内容も、まとめのスライドも、とても素晴らしいものでした。来週は、代表者による発表会を行います。

令和8年1月8日(木曜日)国語(3年生)

「冬」を感じたものについて文章を書いて、発表しています。発表を聞いた後には挙手をして質問をしています。友達の発表を聞く姿勢も素晴らしいです。

令和8年1月8日(木曜日)音楽(1年生)

1階の教室から楽しい音が聞こえてきました。1年生が音楽の授業で楽しく歌を歌っていました。歌の次は、鍵盤ハーモニカの練習です。「きらきらぼし」を5本の指を使って、楽しく演奏しています。

令和8年1月8日(木曜日)クロムブックで学習(1年生)

一人1台配付されたタブレット端末で算数や国語の学習の復習をしています。自分で学習を進めて「自分からひかる」姿がたくさん見られました。大きく成長している1年生です。

令和8年1月6日(火曜日)登校の様子

久しぶりに子どもたちの笑顔と元気な声が学校に戻ってきました。冷たい風が吹く中、元気に登校する子どもたちです。どんな一年になるのか楽しみです。

令和7年12月22日(月曜日)プログラミング(3年生)

「前に進む」「右に曲がる」「2つ進む」・・・一つ一つの動きの指示を出し、目的の場所まで誘導するプログラムを作っています。プログラムが完成したら友達に説明し、動きについて確認します。

令和7年12月22日(月曜日)算数(2年生)

2学期の学習の復習とまとめをしている2年生です。タブレットを使って、繰り返しかけ算の練習をしています。ぐんぐん成長している2年生です。

令和7年12月19日(金曜日)生活(1年生)

生活科の学習でお手伝いにチャレンジしている1年生です。洗濯、掃き掃除、拭き掃除、アイロンがけなど、ボランティアで来校してくださった保護者の皆さんから教えてもらいながら、お手伝いについて学びました。冬休み中も、家で活躍できそうです。

令和7年12月18日(木曜日)はばたき(5・6年生)

木曜日の5・6時間目は高学年のはばたき(総合的な学習の時間)です。興味・関心をもったことについて、調べたり、制作活動をしたりする時間です。「どうしたらいいのかな?」「どうしてこうなるのかな?」活動をしていると、たくさんの疑問がわいてきます。子どもたちは実践したり、調べたりして意欲的に探究しています。

令和7年12月17日(水曜日)理科(3年生)

「音」について学習している3年生。トライアングルを鳴らして、「音」について探っています。「トライアングルを鳴らすと、震えるよ」「触ると音が止まるよ」と、様々な気づきがありました。

令和7年12月17日(水曜日)学活(1年生)

2学期も残すところあとわずかです。1年生の教室では、子どもたちがクリスマス会の準備をしています。折り紙で飾りを作って、笑顔いっぱいの1年生です。

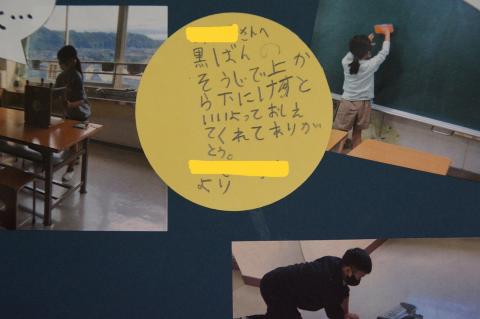

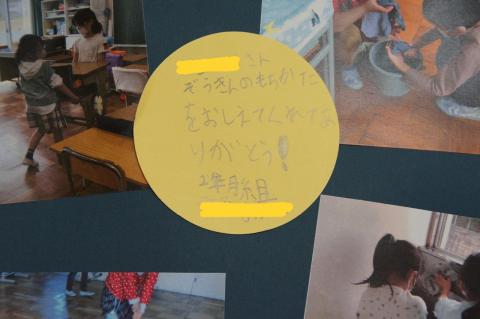

令和7年12月15日(月曜日)ペア掃除

ひかり3ステージのテーマは「人のために動こう」です。その取り組みの一つとして、「ペア掃除」を行っています。ペア学年のお兄さんお姉さんと掃除をすることで、掃除の仕方やコツを教えてもらったり、褒めてもらったりして、自己有用感が高まっています。上級生は、手本を見せたり、「ありがとう」と言われることで、自己有用感を高めています。

令和7年12月7日(日曜日)防災訓練

朝8時にサイレンが鳴り、防災訓練がスタートしました。堀之内小学校には地域の皆さんが来て、訓練をしていました。体育館では担架の確認、防災用トイレやベッドの組み立て方の確認をしていました。4トントラックで物資を運ぶ訓練も行われました。

令和7年12月5日(金曜日)特技大会

今日は待ちに待った、「特技大会」です。4組の子どもたちが、体育館のステージで自分の特技を披露してくれました。「アンコール」の声もかかり、楽しいひと時になりました。

司会・進行はすべて子どもたちが行います。

3年生のお笑い

1年生の歌(チューリップ)

5年生のマジック

6年生のリコーダー演奏

企画・準備・進行を頑張ってくれた皆さんです

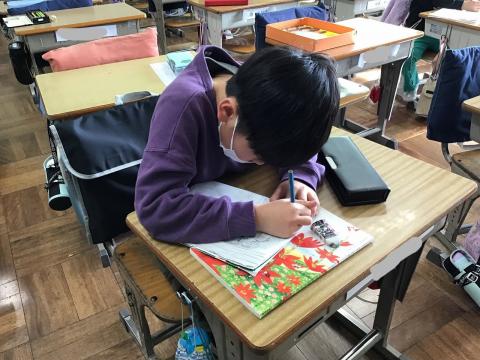

令和7年12月4日(木曜日)書初め 5年生

5年生が書初めの練習をしています。お手本をよく見て、一画一画丁寧に文字を書いています。

令和7年12月4日(木曜日)図工 1年生

「好きなものをつくろう」ということで、粘土で自分の好きなものをつくっています。粘土を細く長くのばしたり、コロコロ丸めたりして、思い思いの作品を仕上げていました。

令和7年12月3日(水曜日)書初め 6年生

だるま筆を使って、書初めの練習が始まりました。いつもと違い太く、大きな筆で、大きな文字を書いていきます。一画一画丁寧に文字を書くことができました。

令和7年12月3日(水曜日)音楽 4年生

音楽室から楽しい音楽が聞こえてきました。4年生が「茶色のこびん」の合奏をしています。それぞれの楽器の音が重なり、素敵な演奏でした。

令和7年11月25日(火曜日)食に関する指導 5年生

栄養教諭の石橋先生をお招きして、食に関する指導を行いました。今日の給食で食べた食材等を5大栄養素に分類し、栄養バランスについて考えました。自分で考えたり、友達と対話しながら考えたりして、栄養について学びました。

令和7年11月20日(木曜日)修学旅行 8

浅草での集合写真です。

令和7年11月20日(木曜日)修学旅行 7

国立科学博物館での様子です。

令和7年11月20日(木曜日)5年生大活躍!

6年生が修学旅行で学校にいない2日間、5年生が最上級生として、学校のためにたくさんのことをしてくれました。登校リーダー、委員会活動、掃除・・・あらゆる所で「人のためにひかる」5年生の姿がありました。5年生、ありがとう。

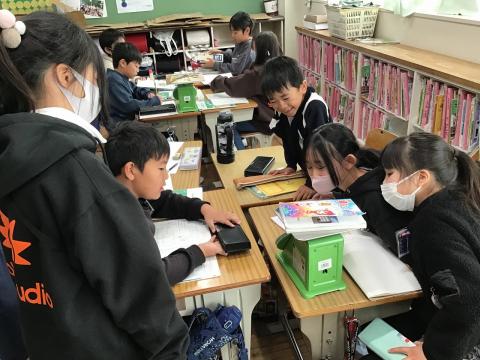

令和7年11月20日(木曜日)算数(3年生)

「0」が入った筆算の学習をしている3年生。自分で問題を解いた後は、友達と答え合わせです。「みんなとひかる」3年生の姿がたくさん見られました。

令和7年11月20日(木曜日)あきのおもちゃランド(1年生)

どんぐりや落ち葉など、見つけてきた「秋」を使って、おもちゃランドを開きました。自分が楽しみ、友達も楽しませる姿が見られました。「自分からひかる 人のためにひかる みんなとひかる」1年生です。

令和7年11月20日(木曜日)修学旅行 6

朝食の様子です。全員元気においしい朝食をいただきました。

令和7年11月19日(水曜日)修学旅行 5

東京ドームシティでの様子です。

令和7年11月19日(水曜日)修学旅行 4

移動中のバス、国会議事堂の見学の様子です。

令和7年11月19日(水曜日)修学旅行 3

国土交通省の見学の様子です。

法務省の見学の様子です。

令和7年11月19日(水曜日)修学旅行 2

外務省の見学の様子です。

令和7年11月19日(水曜日)修学旅行 1

6年生が修学旅行に出発しました。どんな2日間になるのか、楽しみです。

令和7年11月18日(火曜日)修学旅行に向けて(6年生)

明日から楽しみにしていた修学旅行です。今日は並び方や動きの最終確認をしました。新幹線の座席に座る練習もしました。

明日の朝の会の練習もしました。

最後に出発式です。実行委員さんからは、スローガン「感謝し愛、学び愛、協力し愛、みんなで創る 唯一無二の思い出を」を修学旅行の様々な場面で意識して2日間を過ごそうという話がありました。明日からの2日間、楽しみです。

令和7年11月18日(火曜日)国語(4年生)

伝統工芸について調べたことをまとめ、スライドを使って発表しています。文字の大きさを工夫したり、絵や写真を挿入したりして、わかりやすい発表ができました。

令和7年11月17日(月曜日)ドッジボール大会

体育委員会主催のドッジボール大会が行われています。今日は1年生対5年生です。下級生しか触れないボールがあったり、ボールの投げ方が決められていたりするため、学年が違っても楽しくドッジボールができます。ドッジボールをやっている子も応援している子も、運営している子も、「自分からひかる 人のためにひかる みんなとひかる」姿が見られました。

令和7年11月14日(金曜日)遠くまで投げるためには

今日、5年生は外部講師を招いて、ソフトボール投げに挑戦しました。スナップをきかせて投げること、体重移動と投げるタイミングなど、たくさんの基本を学びました。いつもよりも遠く二ボールを投げられるようになりました。

令和7年11月13日(木曜日)はばたきの時間

今日も子どもたちは自分の課題の解決や、目標達成に向けて追究しています。調理のグループは試食して味の追究をしています。

令和7年11月10日(月曜日)ドッヂボール大会(体育委員会企画)

今日からドッヂボール大会が始まりました。児童会の体育委員会が企画です。「堀小のみんなで楽しい時間を作りたい」という思いを持ち、それを委員会で話し合って企画しました。当日の運営も全て子どもたちです。下級生の応援団もたくさん集まりました。今日から対抗戦をして、優勝したクラスが「体育委員会チーム」と決勝戦を行います。

令和7年11月7日(金曜日)クラブ活動

今年度最後のクラブ活動です。自分の興味・関心のあることに取り組めるということで、楽しく活動しています。

令和7年11月5日(水曜日)寒さの中でも

急に寒くなりました。そんな中でも子どもたちは元気です。体育の縄跳びでは、自分の挑戦する技を決め、その技ができるように何度も練習しています。

令和7年11月4日(火曜日)図工(1年生)

箱におしゃれをして自分だけのオリジナルボックスを作っています。「お話しすごろく」を描いている子もいます。楽しく図工の学習に取り組んでいます。

令和7年10月31日(金曜日)クラブは楽しい

今日の6時間目はクラブでした。華道クラブの子たちも真剣に「美」の追究です。

令和7年10月30日(木曜日)自然教室2日目

帰校式です。子どもたち、引き締まった表情です。表情から、2日間の成長を感じます。

退所式です。

昼食です。この後、13時15分から退所式です。

大漁ハイクです。焼津市内を班ごと回っています。

朝の集いを終え、9時から大漁ハイクに出発しています。

令和7年10月29日(水曜日)自然教室

海上訓練を終え、これから夕べの集い、夕食となります。子どもたち、力を合わせ、協力して過ごしています。

大井川漁港での体験を終え、バスで焼津青少年の家に到着しました。お弁当を食べています。

大井川漁港に到着しました。

朝の健康観察の後、出発式を終え、予定通り出発しました。

令和7年10月28日(火曜日)自分で追究

今日は、3、4年生ははばたきの学習でした。自分で決めたテーマや課題に沿って、自分で追究の方法や手順を考え進めています。教師は「支援者」に徹しています。逆に教えられることも多いです。子どもたちと一緒に学びを楽しんでいます。

令和7年10月27日(月曜日)家庭科(6年生)

ベーコン巻きを作っています。班ごと役割分担をして調理実習を進めています。野菜をベーコンで巻いて、フライパンで焼いていきます。おいしいベーコン巻きができました。

令和7年10月27日(月曜日)算数(4年生)

文章を読んで、場面を思い浮かべ立式し、計算しています。まとめておいて引いた方が速く計算できるね。まとめておくときには( )<かっこ>を使うんだね。計算の工夫について学びました。

令和7年10月27日(月曜日)図工(2年生)

「思い出を形に・・・」ということで、楽しかった思い出を粘土で再現しています。お祭りの様子、自動販売機等、粘土で思い出をつくることができました。

令和7年10月24日(金曜日)クラブ活動

4年生から6年生の子どもたちがクラブ活動を行いました。音楽を楽しんだり、小物を作ったり、ダンスを踊ったり、生け花にチャレンジしたりしました。

令和7年10月23日(木曜日)家庭(6年生)

6年生は家庭科で、炒め物料理の学習をしています。野菜をどのように切って、どのような手順で調理をするのか動画を見て確認しています。実習が楽しみです。

令和7年10月23日(木曜日)書写(6年生)

小筆を使い、文字を書く練習をしています。とめやはね、はらいに気をつけて、一画一画丁寧に文字を書いていきます。文字の大きさ、バランスを考えて作品を仕上げています。

令和7年10月22日(水曜日)音楽鑑賞会

堀之内小学校の体育館で「ケンハモーション」のみなさんが素敵な演奏を聴かせてくれました。手拍子や鍵盤ハーモニカで一緒に演奏したり、楽しい曲を聴いたりして、楽しい時間を過ごしました。後半には「世界の音楽クイズ」があり、どこの国の音楽かをみんなで考えました。

令和7年10月20日(月曜日)「閉じ込めた水は、押されるとどうなるか?」

4年生は、2時間目の理科で「水の体積と力」の勉強をしています。ビストンやペットボトルの中に閉じ込めた水は、押されると体積がどうなるか」を追究しました。お祭り明けの月曜日ですが、堀小の子どもたちは授業に一生懸命取り組んでいます。

令和7年10月17日(金曜日)授業で力をつける

お祭りも近いです。でも、子どもたちは授業に集中して取り組んでいます。私たち教員も負けていられません。お互いに授業を見合って、放課後に意見交換をし、より良い授業づくりのため努力しています。

令和7年10月10日(金曜日)薬学講座

薬物やお酒、たばこが子どもたちに与える「害」について、学校薬剤師さん、菊川警察署のスクールサポーターさんをお招きして講義をしていただきました。

進められても断ること、誘惑に負けない強い心をもつことが大事だという話がありました。最後に「泥酔めがね」をかけて代表の子が歩きました。奥にある物が近くに見えたり、真っ直ぐに歩いているつもりが斜めに歩いていたり・・・お酒の危険性を体感しました。

令和7年10月10日(金曜日)委員会活動

昼休みに校舎内を回ると、学校生活をより良くしようと、5・6年生が委員会活動をしてくれていました。安心・安全・楽しい堀之内小学校をつくってくれて、ありがとう。

令和7年10月9日(木曜日)はばたきの時間

今日は、5・6年生がはばたきの時間でした。前半の課題を踏まえ、新たな課題に挑戦です。

令和7年10月6日(月曜日)ペア清掃

ステージ3.「人のために動こう」の取組として、先週からペア清掃をしています。二つの学年がペアになって、お互いに相談しながら、「そこを使う人が喜ぶ掃除」を目指して取り組んでいます。上級生が下級生にたくさんアドバイスをしてくれます。掃除の終わるときにはいつも下級生からは「ありがとう」の言葉が、そして上級生からは「がんばったね。また明日ね。」の言葉が自然に出ます。とても良い雰囲気で掃除をしています。

令和7年10月3日(金曜日)社会科見学1

学校のタブレット及び許可されたカメラで撮影しています。

空港の見学を終え、学校に向かって出発しました。

スズキ自動車の見学を終え、空港で昼食です。(スズキ自動車内は撮影禁止でした)

バスの中です。

子どもたち元気に出発しました。

令和7年10月2日(木曜日)ころころ ぺったん

ローラーに絵の具をつけてころころ、スポンジに絵の具をつけてぺったん。自分だけの木を描いています。

令和7年10月2日(木曜日)学校の消防設備

3年生は安全なまちづくりの学習をしています。校舎内を調べて見つけた消防設備について、写真を見せ合い、情報共有しました。

令和7年10月2日(木曜日)丁寧に書こう

4年生が毛筆の練習をしています。とめ・はらいに気をつけて、一画一画丁寧に書いています。

令和7年10月1日(水曜日)段ボールを組み合わせて

3年生は図工で段ボールを使って作品作りです。いろいろな組み合わせ方で、素敵な作品ができました。