ここから本文です。

「本気でチャレンジ みんなで笑顔」の横地小学校ニュース

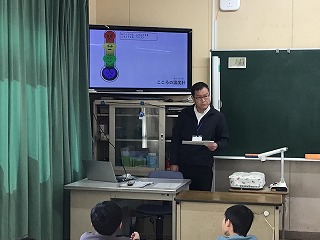

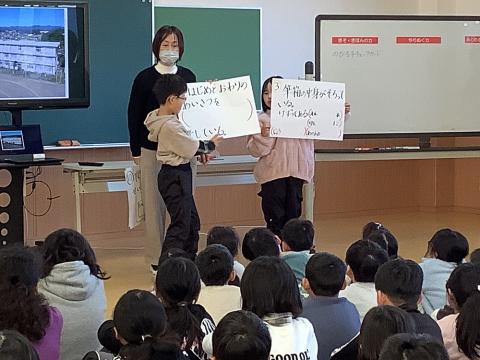

2月12日(木曜日) こころの授業 ~1年生~

今日は、スクールカウンセラーの荒波先生が1年生に「こころの授業」をしてくださいました。行ったのは「フルーツバスケット」です。ビブスの色で、りんごチーム・レモンチーム・みかんチーム・ぶどうチームに分かれており、「りんご」と言われると赤いビブスの子たちが動くというルールでした。少し、このルールで行い、慣れてくると「なんでもバスケット」にレベルアップしました。

「今朝、朝ごはん食べてきた人」「〇〇が好きな人」など、指示を聞かないと動くことができません。指示を出す子も、はっきり伝えないと、伝わりません。ゲームを通して、相手の発言をしっかり聞くこと、相手にわかるように伝えることを学びました。また、ゲームの中で、友達とちょっとしたトラブルになってしまった子もいました。しかし、それも勉強です。なぜ、トラブルになってしまったのか考え、お互いに納得してゲームに戻りました。

荒波先生は、この1年間、学年に応じた方法で「相手を受け入れること 自分の気持ちを伝えること」の大切さを実践的に教えてくださいました。ふとした折に、学んだことが思い出され、よりよい人間関係を築いていくためのヒントをもらえることと思います。

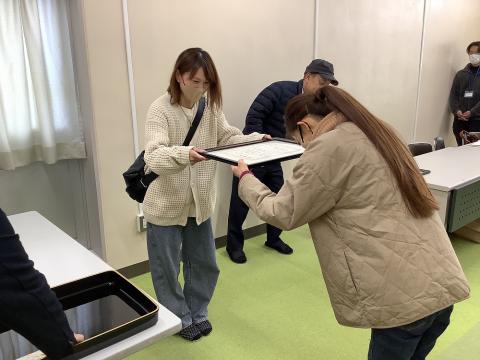

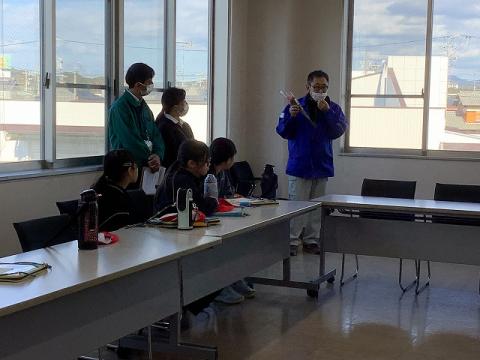

2月10日(火曜日)【学びの庭】PTA本部引継ぎ会

今日、参観会・懇談会終了後に、PTA本部の引継ぎ会を実施しました。来年度のPTA活動の見通しを検討するとともに、今年度役員から来年度役員へ激励のエールをいただきました。

最後に、今年度のPTA会長と副会長に、感謝状と記念品をお渡ししました。今年度役員の皆様、ありがとうございました。来年度役員の皆様よろしくお願いします。

2月10日(火曜日)【学びの庭】参観会・懇談会ありがとうございました

今日は、今年度最後の参観会がありました。学習発表をした学年、教科の授業を行った学年など様々でした。中でも、4年生は「10歳のつどい」、6年生は「感謝の会」を行いました。

4年生は、自分の夢を書初め用半紙に書いて飾ってあり、10歳の節目を迎えた子どもたちの姿を見ていただくことができました。6年生は、これまでの学校生活を写真で振り返ったり、親子でゲームをしたりして小学校生活最後の参観会を楽しんでいました。

それぞれの学年の子どもたちの成長を見ていただくことができたと思います。ありがとうございました。

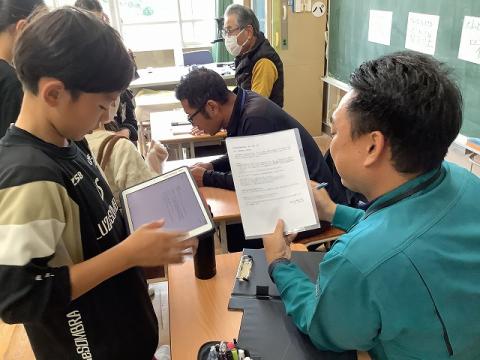

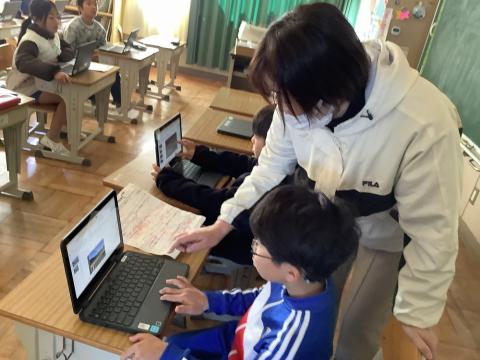

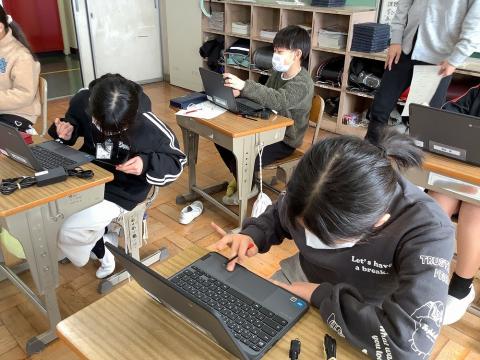

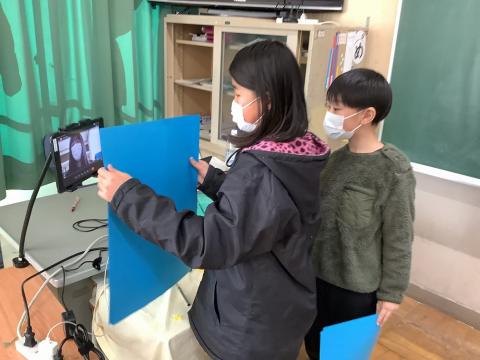

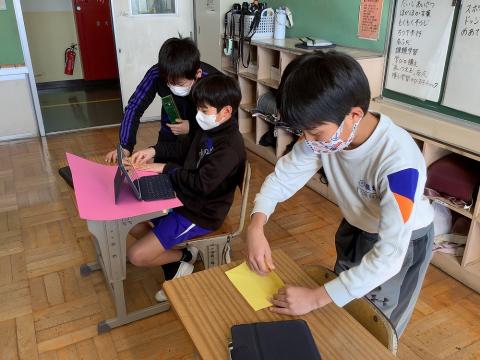

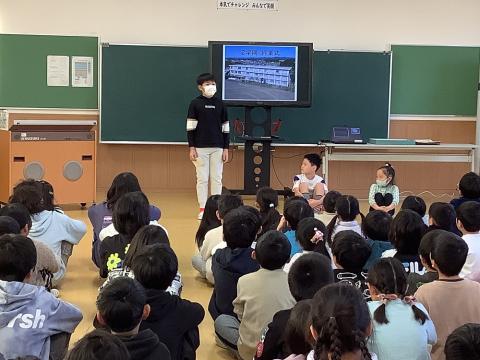

2月9日(月曜日) Chromebookで練習!参観会でかっこよく!

今日は、様々なクラスで、明日の参観会の準備をしていました。なかでも、3年生の様子を紹介します。

先日、3年生~5年生の学習用端末が、IpadからChromebookに代わりました。使い慣れたIpadなら操作は簡単ですが、Chromebookは勝手が違います。自分の端末の画面をテレビに映す方法を確認しながら、一人ひとり、実際に操作してみました。友達のやっているところを見るとできそうな気がしますが、自分の番になると「どうだったかな?」となってしまいます。でも、段々、操作方法を理解し、できるようになってきました。

明日の本番は、ちょっと緊張してしまうと思いますが、練習を思い出してかっこよく操作できるとよいですね!温かく応援してください!

2月6日(金曜日) 暖かな日差しの中 外遊びを楽しみました!

今日は、穏やかで暖かな日になりました。寒さに負けない元気な横地っ子ですが、やはり、暖かな日は、さらに元気になります。いつも以上に運動場が活気にあふれていました。

スポーツチャレンジの一輪車の練習をしている3年生、おにごっこを楽しむ1年生・2年生・6年生、ドッジボールが盛り上がった4年生、その他にも、ブランコで遊ぶ子や、縄跳びの練習の合間にチューリップの観察をする子など様々です。5年生は、今、思い出の集いの準備をがんばっています。

まだまだ寒い日が続きますが、寒さが緩むつかの間の暖かさ、嬉しいですね!春が待ち遠しい今日この頃です。

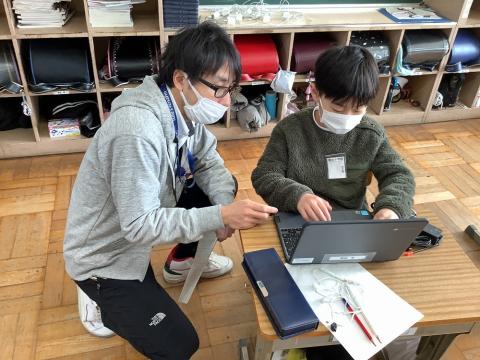

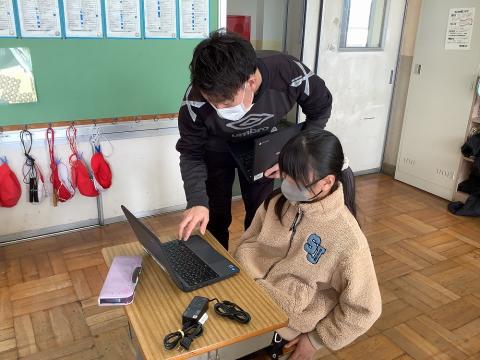

2月5日(木曜日) Chromebookを貸与!益々学習がんばります!

今日、3年生・4年生・5年生は、Chromebookを貸与していただきました。これまで、Ipadを使っていましたが、それに代わってChromebookを使うようになります。

今日は、最初なので、電源の入れ方・ログインの仕方・タッチペンの使い方・写真の撮り方など基本的な操作を学びました。少し緊張しながら操作し、できると「やったぁ!」「できた!」と、とっても嬉しそうにしていました。Ipadよりキーボードが大きくなり「打ちやすい!」と学びへの意欲を高めている子もいました。

すっかり使い慣れたIpadとのお別れはさみしそうでしたが、新しいChromebookとまたたくさん学び成長してほしいと思います。

2月4日(水曜日)【学びの庭】 中学校へ安全に通学します!~6年生 交通安全教室~

今日、6年生は、菊川警察署の交通指導員の方々をお迎えして、交通安全教室を開き、自転車の乗り方に関する法規やそれに基づいた乗り方、車の内輪差などを学びました。

子どもたちは、自転車に乗ったまま歩道を通ってよいとされる年齢や、2段階右折などを改めて丁寧に教えていただき、理解を深めました。また、自動車の内輪差についても学び、左折の自動車に巻き込まれないような立ち位置についても考えました。

4月から、中学生として自転車通学をする子どもたちです。4年生で行った「自転車の乗り方教室」で、一度学んでいたことの中には、記憶が薄れてしまっていることもありました。だからこそ、今日の交通安全教室は自分事として聞き、自らの運転の方法を振り返りながら気持ちを引き締めていました。4月から、安全に登校してほしいと思います。交通指導員の皆様、ありがとうございました。

2月3日(火曜日) 学校に活気が戻りました!

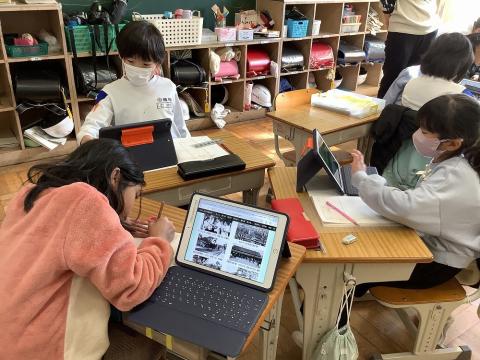

5年生は、3月に予定されている「思い出の集い」の準備をしていました。6年生に感謝の気持ちを伝えることができるよう、創意工夫を凝らして協力して活動していました。4年生は、体育でタグラグビーを行いました。全力でボールに向かい、運動する楽しさを感じることができました。3年生は、社会科の授業で、菊川市がどのように変化してきたか学習していました。Ipadを使って、昔の写真を見ながら今の学校と比べていました。「1クラスの人数がすごく違う!」「校舎が違っている」など、違いを見つけながら興味をもって学習に臨みました。

先週は、横地小でもインフルエンザが猛威を振るい、学級閉鎖を余儀なくされた学年もありました。今日は、久しぶりに全学年がそろい、学校に活気が戻りました。今日は、穏やかで暖かい日になりました。横地っ子たちの頑張りを太陽も応援してくれているようなそんな1日でした。

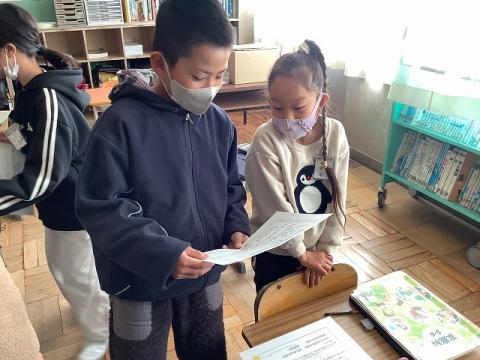

2月2日(月曜日) ものの 名前 ~1年生 国語~

1年生は今日、国語の学習で「ものの名まえ」について体験的に学習しました。

物には、一つ一つに名前がついています。例えば「あじ・さば・たい」などです。そして、これらをまとめて「魚」といいます。今回、この「一つ一つのものの名前」と「まとめてつけた名前」を理解して使えるようになることを目的に、お店屋さんごっこを行いました。

子どもたちは「お菓子屋さん・おもちゃ屋さん・くだもの屋さん・本屋さん」などのお店を開き、それぞれのお店で「まとめてつけた名前」にあった「一つ一つの名前のもの」を売りました。例えば、果物屋さんなら「りんご・バナナ・いちご」などです。売る側と、お客さんに分かれてやり取りをし、「一つ一つのものの名前」と「まとめてつけた名前」を区別しながらやり取りをしました。楽しく学びながら、言葉に対する理解を深めた子どもたちでした。

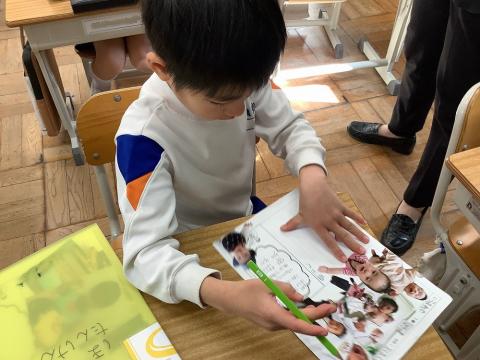

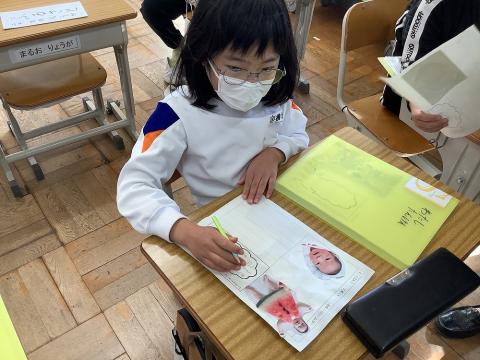

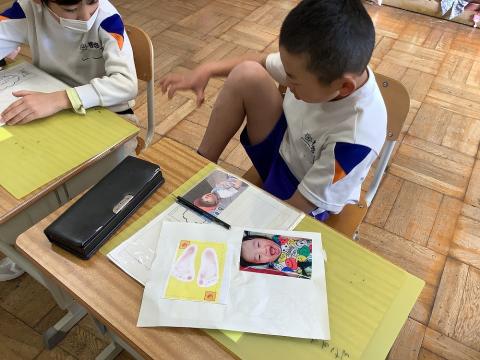

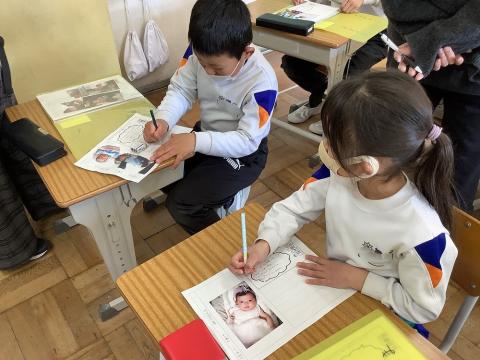

1月30日(金曜日) 生まれたころの ぼく わたし ~2年生 生活科~

2年生は、生活科の学習で「生まれたころの ぼく わたし」の学習をしています。家の人から、生まれたころの様子やエピソードを聞いたり、書いたりしてもらい、それをもとに生い立ちを振り返りました。赤ちゃんのころの「足形」をワークシートに貼ってあるのを見つけた子は「足、小さ~い!今と全然違う!」と自分の足と比べて成長にびっくりしていました。兄弟姉妹の話やペットの話など、自分が知らないエピソードを聞いてきた子たちは、それぞれに自分の話を紹介し合っていました。

自分の生い立ちを知ることで、家族に感謝の気持ちをもったり、自尊感情が高まったりします。もうすぐ中学年になる2年生、学習を通してまたぐんと成長することと思います。

1月29日(木曜日) 授業の様子もバリエーション豊か!

今日は、様々な授業の様子を紹介します。

3年生は、体育でスポチャレ(スポーツチャレンジ)発表会の練習をしていました。一生懸命に取り組むうちに暑くなり、体操服になって頑張る子もいました。

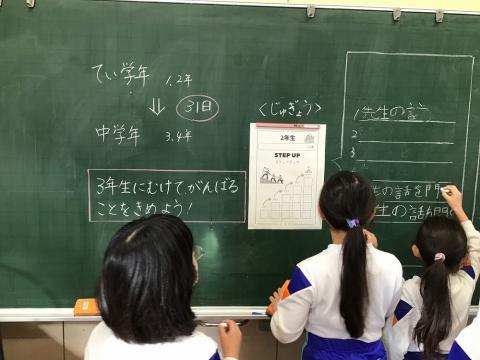

2年生は、学活の授業でした。あと、31日で中学年の仲間入りをする子どもたち。3年生に向けて頑張ることを決め、やる気いっぱいになりました。

6年生は、音楽で歌の練習をしていました。6年生にとって、一瞬一瞬が大切な思い出になります。横地小での楽しい時間をたくさん積み上げてほしいと思います。

4年生は、学級閉鎖中ですが、元気な子は、ミートを使って学習をしていました。離れていても友達や先生と関わることができるのは、嬉しいことです。でも、やはり、早く登校できるようになるとよいですね!

1月26日(月曜日) 【学びの庭】警察署見学 ~3年生~

3年生は、1月23日(金)に、菊川警察署に見学に行きました。最初に、警察官の仕事について教えていただきました。次に、防刃服を着させていただきました。着るとずっしりして重たく、夏は暑いと聞き、その仕事の大変さを想像して「すごいなぁ」っと思わずつぶやく子もいました。

最後に、パトカーや白バイを見せていただきました。近くで観察できることは無いため、どの子も興味津々で見学しました。

私たちの暮らしを守ってくれている警察署の方々の仕事を知り、感謝の気持ちをもった子どもたちでした。菊川警察署の皆様、ありがとうございました。

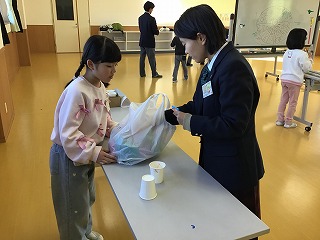

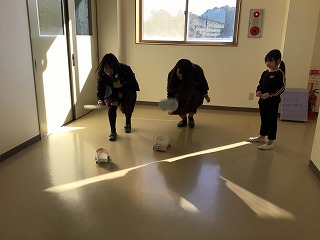

1月23日(金曜日)【学びの庭】小笠高校との交流 ~2年生~

2年生が、小笠高校生と今年度最後の交流会を行いました。1年間、高校生に野菜の育て方を教えてもらったり、収穫体験をさせてもらったりと、とてもお世話になりました。今回は、そんな高校生に2年生から「おもちゃワールド」への招待のプレゼントをしました。生活科で作ったおもちゃを使って、たくさん遊んで楽しんでもらおうという企画です。どうやったら楽しんでもらえるか、ルールを工夫したり景品を用意したりと、準備から一生懸命でした。準備の甲斐があって、大盛況だったおもちゃワールド。高校生の笑顔がたくさん見られて、とても嬉しそうな2年生でした。最後には高校生から心のこもったお手紙をもらいました。じっと見つめる目からは、交流を通して深まった絆を感じました。小笠高校の皆さん、今年度もたくさんの交流をありがとうございました!

1月23日(金曜日)【学びの庭】横地保育園との交流 ~4年生~

4年生は、1月22日(木)に、総合的な学習の時間で、横地保育園の年中さんたちと交流しました。3回目の交流会となった今回は、年中さんたちが横地小に来てくれました。

4年生は、年中さんたちに喜んでもらえるよう、様々な遊びを用意していました。運動場の遊具遊びや砂砂遊び、室内での椅子取りゲームやビンゴゲームをしたりと多様な遊びで交流しました。中でも、Ipadを使ったビンゴゲームは、園児たちがが画面を操作して行うことができ大好評でした。最後に年中さんたちも、かわいいダンスなどを披露してくれました。

なかよくなった年中さんたちと次に会えるのは約1年後です。そのときまで楽しみですね!

1月22日(木曜日) 【学びの庭】お金をどう使う?~5年生 家庭科~

5年生は、今、家庭科の授業で「生活を支える物やお金」の学習をしています。そこで、お金のプロである明治安田生命の永尾さんと牧野さんにおいでいただき、お金の使い方や管理の仕方について教わりました。

子ども達は、実際に欲しいものを買う場面を想像したり、今、欲しいものを伝え合ったりしてまずは「買う」ことについて考えました。次に、お金をどのように管理するかを考えました。学習を通して、支出と収入のバランスをとるために、計画的にお金を使うことの大切さを学びました。

お小遣いのもらい方や管理の仕方はそれぞれですが、自分に合った上手な使い方を身に付けられるといいですね!生活に役立つ大切な事を教えてくださった、永尾さん・牧野さんありがとうございました。

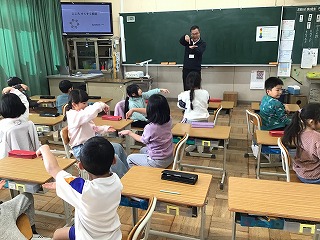

1月21日(水曜日)心すくすく教室(2年生)

スクールカウンセラーの荒浪先生が、「心すくすく教室」というテーマで授業をしてくださいました。今回は、2年生。はじめに、「キャッチ」「なべなべ底抜け」のゲームで心ほぐしをしました。楽しいゲームでみんなの心が解放されました。メインは、「心の温度計」について。心の温度計が赤(イライラ)や青(悲しい)のときには、いろいろな方法で緑(にっこり)に戻せることを教えていただきました。その方法の1つとして、「友達に話す」を練習しました。練習ですが、話した後は、みんなにっこり。他にも、指で5秒数えることや、肩を上下させることなどを教えていただきました。これからの生活で、思い出して使ってみてほしいと思います。

1月20日(火曜日) 寒くても元気! 横地っ子

横地っ子は、本当に外で元気に遊びます。寒い冬も変わりません。今日も、昼休みにたくさんの子が元気よく遊んでいました。

昇降口のすぐ近くでは、2月19日(木曜日)に行われるスポチャレ(スポーツ チャレンジ)発表会の練習をしている子がいました。今日は、健康委員会の5・6年生がチャレンジする子の記録を見届けたり、アドバイスをしたりしていました。

運動場の東側では、学級遊びをしている子たちや、虫探しをしている子たちなどがいました。運動場の真ん中では鬼ごっこ、西側ではドッジボールと様々な遊びをして楽しんでいました。

冬はまだまだ続きますが、寒くても元気!外遊びが大好きな横地っ子です!

1月19日(月曜日) 委員会活動

今日は、委員会活動がありました。5・6年生が一緒に活動する最後の委員会です。環境委員会は、普段なかなか掃除ができない図書室の掃除をしようということになり、机を動かして大掃除をしました。図書委員会は、司書さんの読み聞かせをどのように宣伝しようか考えました。放送員会はお昼の放送の企画を考え、運営委員会は代表委員会の計画を立て、健康委員会がスポーツチャレンジ発表会に向けての取り組みについて考えました。どの委員会も、6年生中心に、協力して活動をしていました。

和気あいあいとした雰囲気の中で意見を出し合いよりよいアイデアを創っていく、この温かさが横地っ子のよさだなぁと改めて感じました。

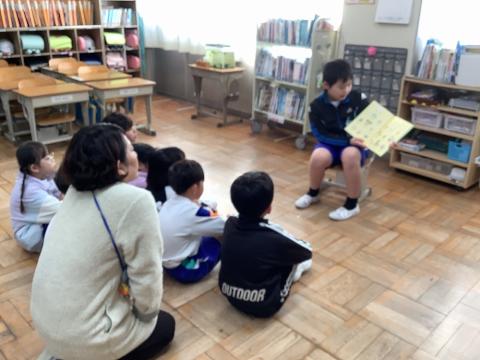

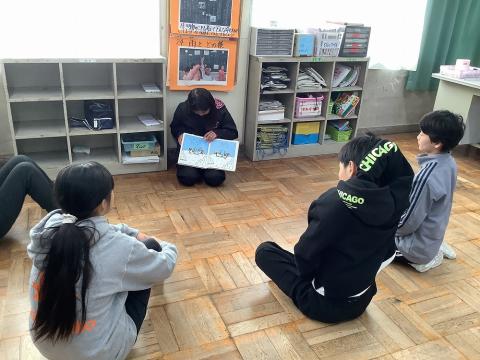

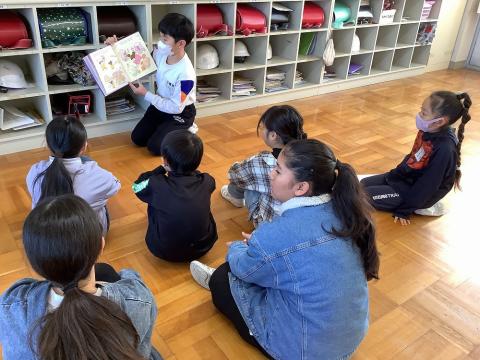

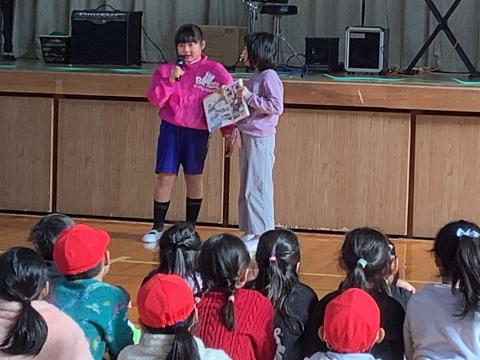

1月16日(金曜日) なかよし読書

今日は、朝の活動が「なかよし読書」でした。1年生から6年生までの縦割りのグループで「読み聞かせ」を行う活動です。これまで読み聞かせをしていたのは6年生でした。しかし、今日は、5年生が読み聞かせをしました。来年度へとつなげていくためです。温かく見守る6年生、真剣に取り組む5年生、これから、少しずつ引き継ぎの場面が増えていきます。今日の「なかよし読書」はその最初の一歩でした。

1月14日(水曜日) つないでつるして 2年生 図画工作

今日、2年生は、図画工作の時間に、細く切った新聞をつないで、多目的室全体に作品を作りました。

子どもたちは、最初に、細く切った新聞をつなぎ合わせて長くし、壁から壁を結んだり、壁と床をつないだりしました。つくりながら、アイデアがどんどん生まれてきます。友達と協力し、お互いに意見を出し合いながらより複雑な形になっていきました。

また、せっかくつなげても、新聞が切れてしまうこともたくさんありました。その時には「もっと太いのをつなげた方がいいから持ってくるよ!」「もうちょっと上にあげて引っかからないようにしよう!」などと前向きに改善する姿もみられました。

多目的室全体を作品にするというダイナミックな活動に思いっきり取り組んだ子どもたち。「楽しかった~!」と「お腹すいたぁ!」が一緒に出ました。その後の給食をもりもり食べたことは言うまでもありません!

1月13日(火曜日) 【学びの庭】タグラグビー教室(3年生)

今日は、静岡ブルーレヴズの「ふじさんコーチ」こと藤井達也さんをお招きして「タグラグビー教室」を開催しました。参加したのは、3年生です。

最初の1時間は、基礎的なことを学びました。いつも手にするボールとは形や弾み方が違うラグビーボールに苦戦しながらも、楽しそうにパスなどの練習をしました。

2時間めは、ゲームを行いました。攻撃では、ボールをもらったらタグを取られるまで自分で走ることやパスを前に出せないこと、守備では相手の位置より下がらないといけないことなど、最初は慣れないルールに戸惑いました。しかし、藤井さんが丁寧に指導してくださったため、実践的にルールやゲームの仕方を理解して、タグラグビーの楽しさを知ることができました。

「タグラグビー」を通して藤井さんは、スポーツマンシップも教えてくださいました。ゲームの最初と最後は「ノーサイド」で相手と心を込めて握手をすることや、取ったタグは必ず手渡しで返すことなど、相手を思いやった行動が大切であると何度も声を掛けてくださいました。また、ボールを持ったら勇気を出して前に進むこと、転んでしまっても立ち上がることなど、子どもたちのもつ逞しさを引き出してくれました。

「タグラグビー教室」を通して、「優しく強く」成長した子どもたち。最後の記念撮影もみんな誇らしげな表情でした。藤井達也さんありがとうございました!

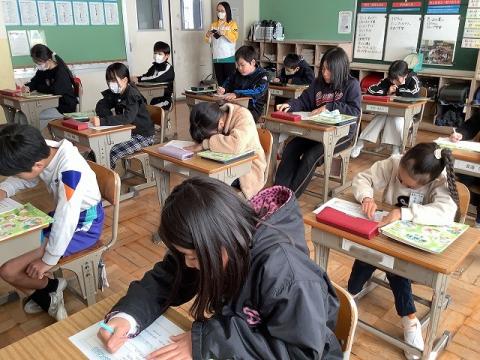

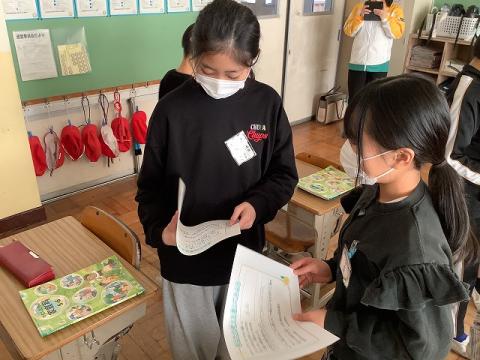

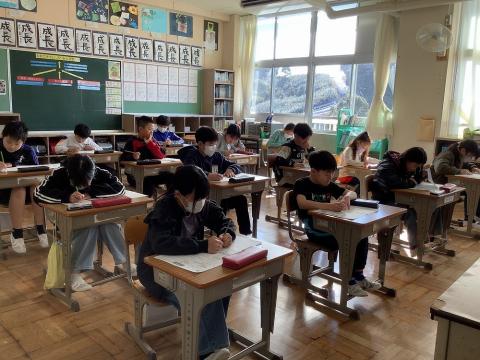

1月9日(金曜日)定着度調査がんばりました!

今日は、国語と算数の定着を確認するために「定着度調査」を行いました。1年生から6年生の全学年が取り組みました。どの子も集中して一生懸命に問題を解いていました。

「国語が難しかった!」「私は、算数より国語の方が自信があるなぁ。」「算数は時間はかかったけどわかったよ!」などと、口々に感想を伝え合っていた子どもたち、結果が楽しみですね!

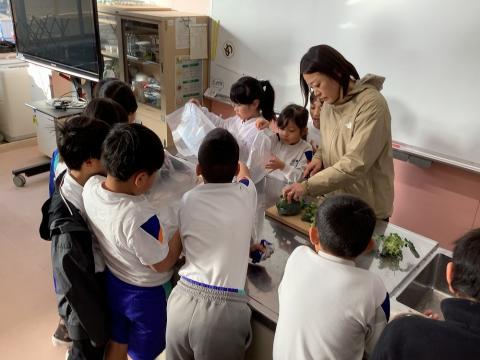

1月8日(木曜日)ブロッコリーが採れたよ!~2年生 生活科~

2年生は、2学期に冬の野菜を植えて育てていました。冬休み前に、大根やカブ・ほうれん草等を収穫して持ち帰りました。ブロッコリーは、冬休みの間に大きく育ちました。あまりにも大きく育ったものは、担任が冬休みに収獲して冷蔵庫で保存しておきました。今日は、そのブロッコリーをみんなで分けました。とっても大きなブロッコリーでしたが、みんなで分けると少しずつです。それでもけんかもせず、仲良く分けました。

外に行くと、また収穫できそうなブロッコリーがありました。子どもたちは、大喜びで、自分の持ち帰りたい房を切ってっもらって持ち帰りました。大きくなりそうな房は残してあります。朝、登校してブロッコリーの様子を見に行く楽しみもできました。

1月6日(火曜日) 【学びの庭】新年も元気にスタート!

新年あけまして おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

横地小は、今日から3学期がスタートしました。横地地区の生涯学習推進委員と横地城保存会の方々が作ってくださった立派な門松に迎えられながら、横地っ子105名全員元気に新年をスタートさせることができました。(門松づくり本当にありがとうございました。)

最初に、3学期の始業式を行いました。元気なあいさつと校歌の明るい歌声が響き、充実した冬休みを過ごしたことが分りました。2時間目以降は、掃除をしたり、係活動をしたりして過ごしました。高学年は、復習の時間も集中して取り組み、落ち着いたスタートを切りました。久しぶりの友達との再会が嬉しかったようで、帰りには、遊ぶ約束をして帰る子がたくさんいました。

2026年のスタートを、全員元気にそろって迎えられたことは何よりも嬉しいことです。151年目を迎える今年、午年にあやかり、さらに跳ね上がって飛躍する年になるとよいですね!

12月19日(金曜日)2学期終業式

今日は、2学期の終業式でした。77日間、子どもたちは、よくがんばりました。まず最初に、校歌を全校で歌って式がスタートしました。横地っ子の自慢は、「あいさつ」「そうじ」「ほかほか言葉」ですが「校歌の歌声」も自まんの1つに入ると思います。

次に、代表児童が、がんばったことを発表しました。書き取りを丁寧に書くことを頑張った子、絵を一生懸命書いた子、運動の技術を伸ばした子、それぞれの頑張りをどの子も堂々と発表しました。

校長先生のお話では、学校に来れることが当たり前のことではないことを子どもたちに伝え、2学期に各学年が活躍した様子を映像で振り返りながら価値付けました。

終業式では、特に顕著な成績を収めた子の表彰もありました。横地っ子たちは、絵・書写・標語・よい歯の表彰など、学校外でも活躍したことがよくわかりました。

式の後は、大掃除をしたり、成績私 「さようならぁ。よいお年を~!」と明るい表情で帰っていった子どもたちからは、やり切った満足感とこれから始まる冬休みへの期待が伝わってきました。保護者の皆様・地域の皆様、2学期もありがとうございました。よい年をお迎えください。

12月18日(木曜日)おいし~い!野菜スープ ~2年生~

学校の畑で育てた野菜が、順調に育ち、収穫を迎えました。畑で採れたキャベツ、大根、かぶ、ねぎを使って、みんなで寒い冬にぴったりのスープをつくりました。

大根はいちょう切り、ねぎは斜め切りにして、ぐつぐつ煮込みます。かぶの葉っぱも、残さず使います。煮込んだあとは、コンソメとお塩で味付けをしました。だんだんといいにおいが漂い、食欲がそそられました。「早く食べたい」とわくわくが止まらない2年生。普段は野菜が苦手な子どもたちも、「おかわり!」とお腹いっぱい頬張りました。鍋の中はほとんどからっぽ!

自分たちで育てた野菜を自分たちで調理して食べる、まさに、地産地消でおいしくいただきました。

12月18日(木曜日)横地大好き発表会

2学期もあと1日になりました。酷暑の中でのスタートでしたが、季節はすっかり冬になりました。この間、横地っ子一人一人がそれぞれに、いろんなことに挑戦し、力を伸ばしました。それを感じたのが「ハッピー集会」でした。

ハッピー集会は、先週の水・木・金の3日間にわたって、昼休みに行われました。運営委員会の子たちが参加者を募り、参加したい子が自分の特技やがんばっていることを発表しました。発表の内容は、多岐に渡りました。ダンス・リコーダー・ピアノ・朗読・跳び箱・マット・折り紙・本の紹介・一輪車・縄跳び等など様々です。上手くいく場合もあれば、失敗してしまうっこともありましたが、自然に認めたり励ましたりすることができ、発表する子も見る子もみんな笑顔でいい表情をしていました。

3日目のフィナーレでは、職員が「怪獣の花歌」の歌や演奏を披露しました。一生懸命に頑張った横地っ子に、楽しい一時をプレゼントしようとサプライズ演出も用意しました。学期末の昼休みの3日間、体育館はとっても温かい雰囲気に包まれました。みんなの心がほかほかする「ハッピー集会」そのものでした。

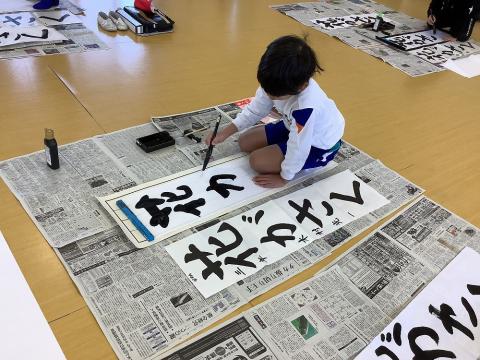

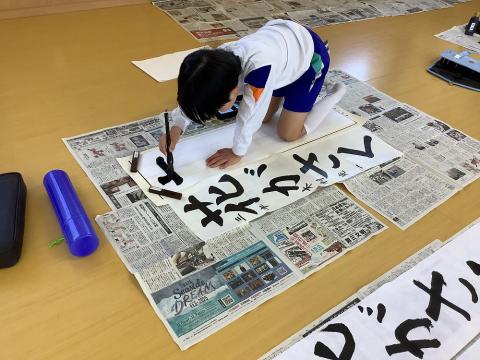

12月17日(水曜日)初めての書初め ~3年生~

3年生は、12月に入り、初めての書初めに挑戦していました。4月から毛筆の練習を繰り返し、慣れてきた子どもたちでしたが、書初めは、一味違います。「筆が思うように動かない」「字のバランスが難しい」など、最初は苦戦しました。しかし、集中して練習し、みるみるうちに上達しました。

多目的室を使って、本格的に作品作りをしたのは2日間でしたが、どの子も「花がさく」と堂々とした作品に仕上げることができました。「花が初めて上手く書けた!」「バランスよく書けた!」などと、作品に満足そうにしている子が多かったです。手を真っ黒にしながら、満面の笑みで作品を見せてくれる子どもたち。一人ひとりの頑張りに「花がさき」ました。

12月16日(火曜日)【学びの庭】寄せ植え体験~1年生~

今日、1年生は、地区の緑化推進委員やボランティアの皆様、市の農林課の協力を得て、寄せ植え体験をさせていただきました。

最初に、子どもたちが、ビオラや葉ボタンなど、寄せ植えに使う苗を選びました。次に、鉢に土をいれたら、いよいよ、寄せ植えスタートです。どこに何を植えたいか考えて、ポットに入ったまま置いてみます。場所が決まったら、植えていきます。ポットから苗を出すと、びっしり根っこがはっていました。土を掘って植えていきます。最初は、作業に苦戦していた子たちも、ボランティアさんなどの支援を受けてコツをつかみ自分でできるようになりました。植え終わったら、お正月らしい飾りをつけました。

出来上がった寄せ植えを見て、子どもたちは大満足でした。「上手にできた!」「大切にしたい!」などと嬉しそうに話していました。最後に、みんなで記念撮影をしました。今年も残りわずかとなりました。素敵な寄せ植えを飾り、よい年をお迎えできそうですね!ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

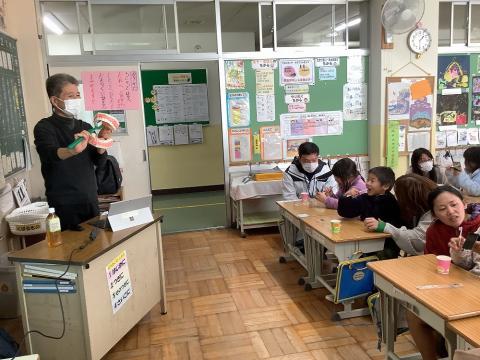

12月15日(月曜日)【学びの庭】歯の指導&家庭教育学級~1年生~

12月11日(木曜日)に、宇佐美歯科医院の宇佐美先生においでいただき、1年生が「歯の指導」を受けました。

最初に、興味がもてるように、「歯」にまつわるお話をいろいろ教えてくださいました。次に、どのくらい磨けているか、プラークチェッカーで赤く染め出し、確認しました。磨き残しの状況が分かったところで、歯を磨いていきます。宇佐美先生が、大きな歯ブラシと歯の模型を使って磨き方を教えてくださいました。今回は、家庭教育学級も兼ねて行ったため、保護者の方々が子どもたちの横につき、子どもたちをサポートしました。

今回は、親子で「歯」について学べるよい機会となりました。宇佐美先生ありがとうございました。

12月12日(金曜日)【学びの庭】小笠高校との交流~2年生~

10月のはじめに種まきをした大根が大きく育ったということで、大根の収穫をさせていただきに、小笠高校に行ってきました。

畑に着くと、青々と茂った葉っぱの下に、真っ白くてまるまるとした大根の姿を発見。2年生の子どもたちは、「大きい大根はどれだ?」とねらいを定め、大根の収穫がスタートしました。しかし、いざ抜こうとしても、思った以上にずっしりと重く踏ん張る大根に悪戦苦闘。今回も、高校生にお手伝いしてもらいながら、立派な立派な大根を収穫することができました。高校生のお兄さんやお姉さんは、ペアの2年生が、なるべく大きくておいしそうな大根を持って帰れるように、アドバイスをしてくれたり、やさしく声をかけてくれたりしました。いつも、とても頼もしい存在です。後半には、植物や農作物に関するクイズで楽しませてもらい、今回もとても充実した交流となりました。

1月には、横地小学校に来て、高校生に楽しんでもらう会を計画しています。次の交流も楽しみです。

12月11日(木曜日)【学びの庭】加茂小学校との交流会~5年生~

5年生は、今日、加茂小学校の5年生と交流会を行いました。加茂小学校とは、6月に「出会いの会」を行い、7月に一緒に自然教室に行きました。そのため、合同で行う3回目の活動となります。今回は、横地小の5年生が考えた内容で交流会を行いました。

交流会では、十人十色ゲーム・おにごっこ・イラスト伝言ゲームなどを行いました。大人数での活動のため、時間配分など計画どおりにいかないこともありましたが、助け合いながら臨機応変に活動することができました。

活動を通して、助け合ったり、物怖じせずに進んで関わったりする姿が多くみられ、5年生のよさを生かすことができました。

「楽しかった!」「加茂小の子とすごく仲良くなれた!」など満足感いっぱいの顔で帰ってきた5年生。たくさんの同級生と交流し、たくさん学びたくさん刺激を受けました。中学校で、会える日が楽しみですね!加茂小学校の皆様、ありがとうございました。

12月10日(水曜日)【学びの庭】命の授業② ~4年生~

<4年生 思春期講座>

4年生は「思春期講座」を行い、「思春期」とは何かを学びました。二次成長が始まり男女差が生まれてくるという身体的な変化だけでなく、心が不安定になってイライラしたり不安になったりする精神的な変化もあることを学びました。

4年生も、赤ちゃん人形を抱っこしたり、プライベートゾーンについて学んだりしました。学習を通して、いま、「命」について深く考えるきっかけになりました。

~子どもの振り返りより(抜粋)~

体のことと、心のことを教えてくれてありがとうございました。~中略~

そして、もう1つ心に残った言葉は「生きているだけですごいことだよ。」と森下さんが言ってくれたことです。私は、すごいなと思いました。そこまで育ててくれたママ・パパに「ありがとう」と言いたくなりました。それを教えてくれてありがとうございました。

2年生・4年生ともに「『誕生日は 命の記念日』がんばって生まれた自分をほめ、家族に感謝する日」と教わりました。森下さん、子どもたちが自分の命や家族について考える機会をつくってくださりありがとうございました。

12月10日(水曜日)【学びの庭】命の授業① ~2年生~

12月9日(火曜日)に、菊川病院の助産師の森下さんをお招きして、2年生と4年生が「命の授業」を行いました。

<2年生 おへそのひみつ>

2年生は「おへその ひみつ」の学習をしました。最初に、命の始まりの大きさを知るために森下さんが用意してくださった「ハート形の中に小さな穴が開いている用紙」で確認しました。わずか0.2mmという小ささに、子どもたちは驚いていました。

次に、職員が妊婦体験ができる服を身につけ、動きがゆっくりになることやしゃがむのが難しいことなど、妊婦さんの大変さを視覚的にわかるようにしました。さらに、大きさや重さが赤ちゃんそっくりにつくられている「赤ちゃん人形」を抱っこすることで、体感的にも妊婦さんの大変さを捉えることができました。また、プライベートゾーンの学習もしました。

授業を通して「最初の命があんなに小さいのは、とてもびっくりしました。これから、家族にもっと感謝しようと思います。」などの感想をもつことができました。自分が今いることは、多くの支えがあったからであり、当たり前ではないことを感じることができました。

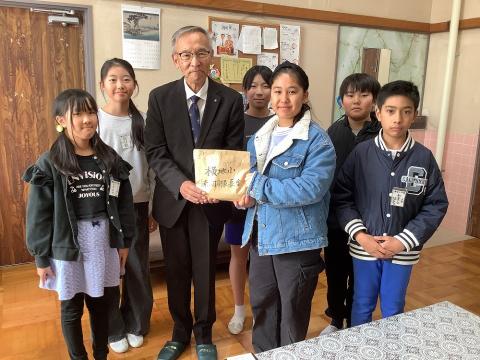

12月9日(火曜日)【学びの庭】赤い羽根共同募金受け渡し

横地小では、先週、運営委員が全校に呼びかけて「赤い羽根共同募金」を行いました。多くの子が協力してくれたおかげで、6630円集まりました。

今日は、菊川市社会福祉協議会の方々においでいただき、その収益金をお渡ししました。活動の様子のインタビューも受けました。横地っ子の善意が、地域福祉に役立てられます。「できる人が できることを できるだけ」そんな、みんなができる助け合いの輪が広がるといいですね!

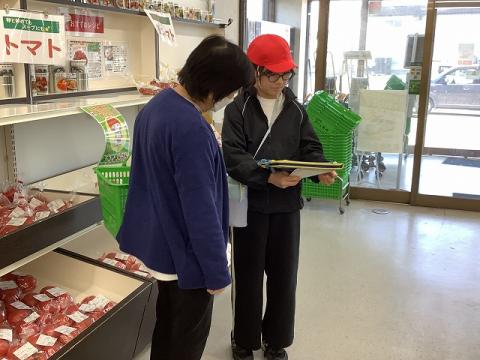

12月9日(火曜日)【学びの庭】地讃地奨プロジェクト ミナクルふれあい菊川の里でPR~6年生 家庭科~

6年生は、今日、ミナクルふれあい菊川の里で、自分で考えた旬の野菜を使った料理のレシピを紹介しながら、菊川野菜のPR活動をしました。子ども達は、家庭科の授業で「地讃地奨プロジェクト~旬の菊川野菜で みんな元気に!~」の活動をしてきました。これは「地元でとれる野菜のよさを知って好きになり(讃え)、地域の方々に奨めて みんな元気になってもらおう!」という取り組みです。JA遠州夢咲の皆様の協力を得て、実現しました。

今日は、始めの会で、レシピ集の贈呈をした後、早速、ミナクルの店舗へ行き、PR活動を始めました。最初は、お客さんに声を掛けるのに勇気がいりましたが、段々慣れてくると、積極的に声を掛けてPR活動をすることができました。中には「材料があるから早速やってみるね!」「ほうれん草の代わりに小松菜でも良さそうだね!やってみるね!」などと、早速作ってみると言ってくださった方もいて手応えを感じていました。

活動後、「自分から人に話しかけるのは苦手だったけど、今回の活動で自信がもてました。」「最初は緊張したけれど、地域の方々とふれあいながら活動することができ楽しかったです。」「活動を通して自分自身も料理に興味をもちました。友達の考えたレシピで冬休みに料理を作ってみたいです。」などと、たくさんの感想をもち、充実した活動になったことが分かりました。

このような、機会をくださったJA遠州夢咲の皆様・ミナクルふれあい菊川の里の皆様、そして子ども達の発信活動に協力してくださった地域の皆様、ありがとうございました。

12月8日(月曜日)【学びの庭】三共製作所社会科見学~5年生 社会科~

5年生は、今日、三共製作所に社会科見学に行きました。最初に会社の説明をしてくださいました。三共製作所は、主に「カム」という部品をつくっているそうです。展示室には、その「カム」を使った様々な装置や機械があり、正確でなめらかな動きを実現する高技術な部品であることがよく分かりました。

会社の敷地がとても広く、次の工場までバスで移動しました。工場では、大きな機械が何台もありました。プログラムに合わせて自動で金属を削り出すことができ、その効率のよさに驚くと共に、プログラミングの緻密さを想像して感心していました。

最後に、三共工作機械資料館を見学しました。ここには、機械をつくる機械「工作機械」の展示がされていました。ずらっと並ぶ、歴史を感じる機械を子ども達はとても興味深く見学しました。展示の中には、世界で最初に大量生産された「T型フォード」もあり、「授業でみた!」と大興奮でした。三共製作所の皆様、温かく受け入れてくださりありがとうございました。

5年生は、菊川市内の4箇所の会社に社会科見学に行きました。世界で役立つ製品をつくっている会社が身近にたくさんあることやそこで誇りとやりがいをもって働く方々がいることを知り大変よい機会となりました。改めて、お世話になった皆様、ありがとうございました。

12月5日(金曜日)【学びの庭】NOKフガクエンジニアリング社会科見学~5年生 社会科~

5年生は、NOKフガクエンジニアリング株式会社に社会科見学に行きました。最初に、会社の説明をしていただきました。金型と機械装置の設計・販売をされているとのことでしたが、高度な技術でつくられる金型や機械装置から、自動車・スマートフォン・航空機・宇宙ロケットなどに使用される様々な部品がつくられていると知り、大変驚いていました。

実際に、工場の中を見学させていただくと、徹底した温度管理や品質管理が行われていることがよくわかりました。つくられている製品の展示を見せていただき、どうやったらこんなに細かく正確にできるのか子供たちが不思議に思う程でした。お土産に、精巧につくられたキーホルダーもいただきました。

社会科で、工業の学習をしています。日本の高い技術力について学びましたが、実際に見学することで、教科書の中のことから地域へと視野が広がり、自分事として考えることができました。NOKフガクエンジニアリングの皆様、ありがとうございました。

12月4日(木曜日) 絶品!ご飯とお味噌汁を作ろう!~ 5年生 家庭科~

5年生は、今日「ご飯とお味噌汁」の調理実習をしました。ご飯は、耐熱鍋で炊きました。普段、炊飯器を使うため、中の様子を見ることができません。そのため、加熱による変化が珍しく、お鍋の中が泡でいっぱいになる様子や段々水がなくなりお米がふっくらしてくる様子を珍しそうに見ていました。

お味噌汁は、煮干しで出汁をとりました。煮干しの頭とはらわたを取り、水に入れ火にかけて少しに立ってから出します。段々、出汁の香りが立ってくると「おいしそうなにおいがする!」などと嬉しそうでした。お味噌汁の実は、子どもたちが考えました。彩りや旬を考えて工夫しました。

こだわりがいっぱい詰まったご飯とお味噌汁が出来上がり、いよいよ実食です。「ご飯おいしい!」「お味噌汁、出汁がいい!」「サツマイモが甘くておいしい!」など、大満足の子どもたちでした。和食の基本のご飯とお味噌汁、その、奥深い味を実感した調理実習でした。

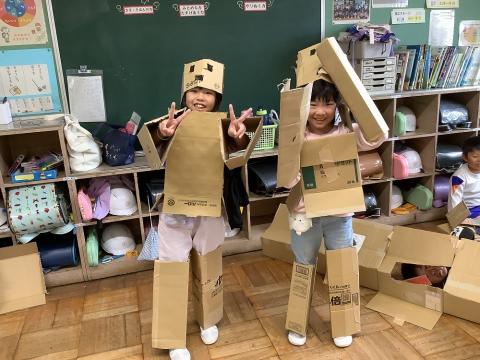

12月3日(水曜日) 段ボールに入ってみると!?~2年生 図画工作~

2年生は、今日、段ボールを使ってダイナミックな造形遊びをしました。たくさんの段ボールを前に子供たちのアイデアがどんどん広がります。ディズニーにあったらいいお城・トンネルを通らないと入れない家・お菓子の家・妖怪ハウスなどイメージを膨らませながら、素敵な作品ができました。家だけでなく、ロボットに変身した子たちもいました。作品ができると、お互いに、見合いました。友達の作品のよさや工夫をたくさん見つけることができました。

「切る・くりぬく・つなげる・曲げる」などの手法で加工した段ボールを組み立てていくと、新しい何かが生まれます。段ボールの中に入って、段ボールでつくる世界にのめり込んで夢中で制作した子どもたち。作品に表す楽しさを存分に味わうことができました。